この記事で解決できる疑問・悩み

- プロセスアプローチって、なんだか難しそう…

- 日常生活とどう関係がある考え方なの?

- 本当に生活の質(QOL)なんて上がるのかな?

「プロセスアプローチ」という言葉、耳にしたことはありますか。

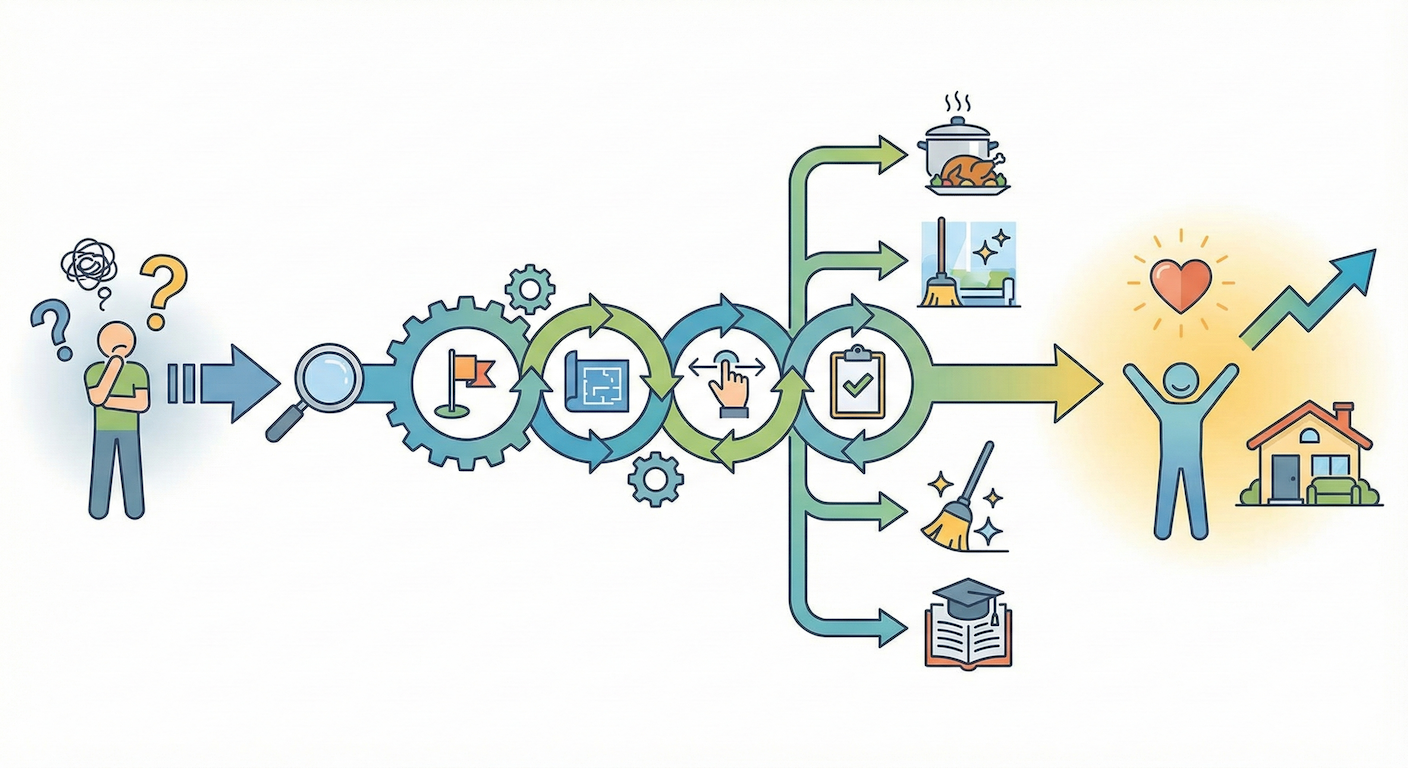

少し専門的に聞こえるかもしれませんが、これは目標達成や問題解決のための手順(プロセス)を一つの流れとして捉え、その全体を管理し改善していく、実はとてもシンプルで強力な考え方です。

ビジネスシーンでよく使われますが、日々の暮らしの中で直面する悩み事を解決したり、時間を有効に使ったり、目標へ着実に近づいたりするために、非常に役立つ思考法なのです。

この記事では、プロセスアプローチについて

- 基本的な考え方

- 具体的な5つの実践ステップ

- 料理や勉強といった身近な場面での活用例

- 成功させるためのコツ

まで、分かりやすい言葉で解説します。

この考え方を取り入れて、あなたの毎日をより良く変えていきましょう。

プロセスアプローチとは? 日常を変える基本の考え方

「プロセスアプローチ」という言葉を聞くと、少し身構えてしまうかもしれません。

しかし、その本質はとてもシンプルで、私たちの日常生活をより良くするためのヒントがたくさん詰まった考え方です。

目標達成や問題解決に向けた一連の行動や手順を、個別の点ではなく、繋がりのある「流れ」として捉えることから始まります。

ここでは、プロセスアプローチとは具体的にどのような考え方なのか、基本的な部分を解説します。

なぜこの考え方が日常生活で役立つのか、そして生活の質(QOL)向上にどう繋がるのかについても触れていきますので、まずはこの考え方の全体像を掴んでみましょう。

今さら聞けない!プロセスアプローチの基礎知識

プロセスアプローチの定義

プロセスアプローチとは、目標を達成するために必要な一連の活動や手順を、それぞれ独立したものとしてではなく、相互に関連し影響し合う一つの「プロセス(流れ)」として認識し、管理・改善していく体系的な考え方です。

目的とする結果(アウトプット)を得るために、どのような資源(インプット)を使い、どのような活動(プロセス)を行うかを明確にし、そのプロセス全体が効率的かつ効果的に機能するように継続的に見直しを行います。

なぜ「流れ」で捉えるのか

物事を個別の点(タスク)だけで捉えていると、部分的な改善に終始してしまい、全体の最適化に繋がらないことがあります。

例えば、ある作業のスピードだけを上げても、その前後の工程で滞りがあれば、全体の効率は上がりません。

プロセスアプローチでは、一連の活動を「流れ」として捉えることで、各工程間の繋がりや相互作用を意識し、ボトルネック(流れを滞らせる原因)となっている箇所を特定しやすくなります。

これにより、根本的な問題解決や全体としてのパフォーマンス向上を目指すことが可能となるのです。

ビジネスから日常への応用

元々は品質マネジメントシステム(ISO9001など)の分野で重要視されてきた考え方ですが、その本質は普遍的であり、ビジネスの現場だけでなく、私たちの日常生活における様々な場面に応用できます。

日々の家事、勉強、健康管理、趣味活動など、目的を持って行う一連の活動はすべて「プロセス」と捉えることができ、プロセスアプローチの視点を取り入れることで、より効率的に、より効果的に、そしてより楽しく取り組むことが可能になるでしょう。

カレー作りで理解!プロセスアプローチの簡単な例

美味しいカレーを作るプロセス

プロセスアプローチをより身近に感じていただくために、多くの人が経験したことのある「カレー作り」を例に説明します。

「美味しいカレーを作る」という目標を達成するためには、一般的に以下のような一連の手順、すなわち「プロセス」が存在します。

カレー作りの一般的なプロセス

- 材料の準備(インプット):野菜、肉、ルー、油、水などを揃える。

- 下ごしらえ:材料を適切な大きさに切る。

- 炒める:肉と野菜を炒めて旨味を引き出す。

- 煮込む:水を加えて煮込み、ルーを溶かし入れる。

- 味の調整・仕上げ:味を整え、とろみをつける。

- 盛り付け(アウトプット):ご飯などと共に盛り付けて完成。

プロセス改善で美味しさアップ

プロセスアプローチでは、この一連の流れ(プロセス)をただこなすだけでなく、各ステップを意識的に見直し、改善点を探ります。

「いつもより美味しいカレーを作る」ためには、どうすれば良いでしょうか。

- 「玉ねぎを飴色になるまでじっくり炒めたら、もっとコクが出るのでは?」(炒めるプロセスの改善)

- 「隠し味にチョコレートやコーヒーを少し加えてみようか?」(煮込むプロセスの工夫)

- 「使うカレールーの種類をブレンドしてみたら?」(材料の見直し)

- 「煮込んだ後、一度冷ましてから温め直すと味が染みるって本当かな?」(仕上げプロセスの試行錯誤)

といった改善案が考えられます。

試行錯誤と学び

これらの改善策を実際に試してみて、結果(味、香り、食感など)を評価します。

美味しくなったらその方法を次回も取り入れ、期待した効果が得られなければ別の方法を試す。

このように、各ステップを意識し、試行錯誤を繰り返すことで、自分だけの「最高のカレー作りプロセス」が確立されていきます。

これは、プロセスアプローチを通じて継続的に改善を行い、より良い結果を目指すという考え方の基本であり、他の様々な活動にも応用できることを示しています。

なぜ大切?日常生活にプロセスアプローチが必要な理由

日常はプロセスの連続

私たちの日常生活は、意識しているかどうかに関わらず、大小様々な「プロセス」の連続で成り立っています。

朝起きてから家を出るまでの準備、通勤・通学、仕事や勉強の進め方、家事の段取り、趣味の時間、そして夜寝るまでの過ごし方。

これら一つ一つが、何らかの目的を持った活動の流れ(プロセス)と捉えることができます。

普段、何気なくこなしているこれらのプロセスを、プロセスアプローチの視点で見直すことで、改善のヒントが見えてきます。

問題解決の糸口が見つかる

日常生活で直面する「なんだかうまくいかないこと」や「困っていること」も、プロセスアプローチで分析することで、その原因や解決策が明確になることがあります。

「いつも時間に追われている」「部屋がなかなか片付かない」「計画通りに物事が進まない」といった悩みに対し、その状況に至るまでのプロセスを分解し、どこに問題があるのかを特定することで、具体的な対策を立てやすくなります。

漠然とした悩みが、解決可能な課題へと変わるのです。

限りある時間を有効に使える

時間は誰にとっても有限な資源です。プロセスアプローチは、時間の使い方を見直し、最適化するためにも役立ちます。

日々のタスクや活動にかかる時間を把握し、無駄な時間や非効率な手順がないか分析することで、より効率的な時間の使い方を発見できます。

これにより、忙しい毎日の中でも時間的な余裕が生まれ、自分のやりたいことや大切なことに時間を使えるようになり、生活の満足度向上に繋がるでしょう。

生活の質(QOL)が向上するって本当?

QOL(Quality of Life)とは

QOL(Quality of Life)とは、単に物質的な豊かさだけでなく、精神的な満足度、健康状態、良好な人間関係、自己実現、充実した余暇などを含めた、総合的な「生活の質」や「人生の満足度」を示す概念です。

日々をどれだけ自分らしく、生き生きと過ごせているか、という指標とも言えるでしょう。

プロセスアプローチがQOL向上に貢献する理由

プロセスアプローチを日常生活に取り入れることは、このQOL向上に直接的に貢献する可能性があります。

なぜなら、プロセスアプローチは以下の効果をもたらすからです。

プロセスアプローチがQOL向上に繋がる理由

- ストレスが軽減される。

- 時間的な余裕が生まれる。

- 達成感や自己効力感が向上する。

- 主体的に生活をコントロールできる感覚が育つ。

継続的な改善による好循環

プロセスアプローチは一度きりの改善ではなく、継続的にプロセスを見直し、より良くしていくことを目指します。

この改善のサイクル(PDCAサイクルなど)を回していくこと自体が、自己成長に繋がり、日々の生活に張りや目的意識をもたらします。

小さな改善を積み重ねることで、生活全体の質が徐々に向上していく。これが、プロセスアプローチがQOL向上に繋がるメカニズムなのです。

-

-

PDCAサイクルについて学ぼう!〜仕事も生活も!「継続的改善」で未来を切り拓く思考術〜

問題解決がスムーズになるメカニズム

問題を「プロセス」で捉えるメリット

日常生活で起こる問題、例えば「朝起きられない」「部屋が散らかる」「無駄遣いしてしまう」などを、単なる「結果」として捉えているだけでは、根本的な解決は難しいものです。

プロセスアプローチでは、これらの問題が「どのようなプロセスを経て発生したのか」という視点で考えます。

この視点を持つことで、問題解決に向けた具体的な糸口が見えてきます。

原因の特定が容易になる

問題をプロセスとして分解することで、どの段階に原因があるのかを特定しやすくなります。

「朝起きられない」のは、「寝る時間が遅い」のか、「睡眠の質が低い」のか、「目覚ましに問題がある」のか、あるいは複合的な要因なのか。

プロセス(例:就寝前の行動→睡眠→起床)の各ステップを客観的に見直すことで、「寝る直前までスマホを見ていることが原因かも」「目覚まし時計の音が小さすぎるのでは」といった仮説を立てやすくなります。

原因が特定できれば、的確な対策を打つことが可能です。

具体的な対策を立てられる

原因が特定できれば、それに対する具体的な解決策を考えやすくなります。

- 「寝る1時間前はスマホを見ない」

- 「光で起こす目覚まし時計に変えてみる」

- 「朝、楽しみにしていることを作る」

など、試すべき行動が明確になります。

漠然と「早起きしよう」と決意するよりも、具体的な行動計画に落とし込むことで、実行しやすくなり、成功率も高まるでしょう。

プロセスアプローチは、問題を「どうしようもないもの」から「対処可能なもの」へと変える力を持っているのです。

実践!プロセスアプローチでQOLを高める5ステップ

プロセスアプローチの考え方やメリットを理解したところで、いよいよ日常生活で実践してみましょう。

ここでは、問題解決、目標達成、日常業務の効率化など、様々な場面で応用できる基本的な5つのステップを紹介します。

このステップに従って、まずは身近な課題や改善したい習慣を一つ選んで試してみてください。

ステップを追うごとに、漠然としていた問題や目標が具体的になり、解決や達成への道筋が見えてくるはずです。

さあ、一緒にプロセスアプローチの世界を探検しましょう。

ステップ1:解決したい問題・達成したい目標を明確にする

なぜ明確化が必要か

プロセスアプローチを始める上で、最も重要で基礎となるのが、この最初のステップです。

取り組む対象、つまり「解決したい問題」や「達成したい目標」が曖昧なままでは、その後のプロセス設計や現状把握が効果的に行えません。

目的地が分からなければ、正しい地図を描けないのと同じです。

自分が何を目指しているのか、何を改善したいのかを明確にすることで、プロセスアプローチ全体の方向性が定まります。

具体的に書き出す

「もっと時間を有効に使いたい」といった漠然とした思いではなく、「毎日の残業時間を1時間減らす」「朝の支度時間を10分短縮する」のように、具体的で測定可能な言葉で表現することが重要です。

「部屋をきれいにしたい」なら、「週末にリビングの床に物が置かれていない状態にする」など、目指す状態を具体的にイメージします。

紙やノート、デジタルツールなどに書き出すことで、思考が整理され、目標がより明確になります。

明確化の効果

問題や目標を具体的に言語化する作業は、自分が本当に何を望んでいるのか、何に困っているのかを深く理解する機会にもなります。

明確になった問題や目標は、プロセスアプローチを進める上でのブレない軸となり、モチベーション維持にも繋がります

。この最初のステップでしっかりと土台を築くことが、プロセスアプローチを成功させるための鍵となるでしょう。

ステップ2:現状を正確に把握する(インプット確認)

現状把握の重要性

取り組むべき問題や目標が明確になったら、次はその対象に関する「現状」を正確に把握します。

これはプロセスアプローチにおける「インプット」の確認にあたり、現在地を知る作業と言えます。

現在地が分からなければ、目的地までの最適なルート(プロセス)を設計することはできません。

また、問題解決においては、現状を正しく把握することが、根本原因を特定するための重要な手がかりとなります。

客観的な視点を持つ

現状把握で大切なのは、思い込みや主観をできるだけ排除し、客観的な事実やデータに基づいて状況を捉えることです。

「なんとなく時間が足りない」ではなく、「どの作業にどれくらい時間がかかっているか」を記録するなど、具体的な情報を集めます。

「何が問題なのか?」「目標達成の障害は何か?」「利用できる資源(時間、お金、スキルなど)は何か?」といった問いを立て、多角的に現状を分析しましょう。

具体的な把握方法

現状を把握するための具体的な方法としては、以下のようなものが考えられます。

現状把握の具体的な方法

- 記録する(タイムログ、家計簿、食事記録など)。

- 数値化する(時間、金額、回数など)。

- 行動や状況を観察する。

- 関係者にヒアリングする。

- 分析ツールを活用する(SWOT分析など)。

このようにして得られた客観的な現状認識は、次のステップである効果的なプロセス設定のための強固な土台となります。

ステップ3:目標達成までの道筋(プロセス)を設定・分析する

プロセスの細分化

目標達成や問題解決に必要な一連の行動を洗い出し、実行可能な小さなステップに分解します。

これは、大きな目標を達成可能なタスクに分割する作業です。

「最終的に〇〇を達成するためには、何を、どの順番で行う必要があるか?」と考えます。

例えば、「資格試験合格」なら

- 「参考書を読む」

- 「問題集を解く」

- 「過去問を分析する」

- 「模擬試験を受ける」

といったステップに分け、さらにそれぞれのステップを細かくしていきます

(例:「参考書の第1章を読む」)。

各ステップの具体化と分析

細分化した各ステップについて、内容を具体的に詰めていきます。

- 「具体的に何をするのか?」

- 「必要な時間や資源は?」

- 「この順番で効率的か?」

- 「もっと良い方法はないか?」

- 「省略できるステップはないか?」

といった視点で、プロセス全体を検討します。

各ステップの所要時間や担当者(もし複数人いれば)などを明確にすると、より実行可能な計画になります。

この段階でフローチャートなどを使ってプロセスを図式化すると、全体の流れやボトルネック(滞る箇所)が把握しやすくなります。

効果的なプロセスの条件

良いプロセスとは、具体的で、測定可能で、達成可能で、目標に関連していて、期限が明確である(SMART原則)ことが望ましいとされます。

設定したプロセスが、現状のリソース(時間、能力、予算など)で実行可能かどうかも考慮する必要があります。

無理のない、かつ効果的なプロセスを設計することが、目標達成への確実な一歩となるでしょう。

ステップ4:計画を実行し進捗を管理する

計画に基づく行動

ステップ3で設計したプロセス(行動計画)に従って、具体的なアクションを開始します。

各ステップの内容、手順、期限などを意識しながら、計画を実行に移しましょう。

最初は、計画通りに進めることを目標とします。先延ばしにせず、決めたことから着手することが重要です。

進捗の確認と記録

プロセスを実行する上で欠かせないのが、定期的な進捗状況の確認と記録です。

「計画通りに進んでいるか?」「遅れている場合の原因は?」「何か予期せぬ問題は発生していないか?」「実際にやってみて改善点は?」といった視点で、一定期間ごと(毎日、毎週、ステップ完了ごとなど)に振り返りを行います。

進捗や気づきを記録に残すことで、客観的な評価が可能になり、後の改善に役立ちます。

タスク管理アプリや手帳などを活用して、進捗を「見える化」しましょう。

柔軟な軌道修正

計画通りに進まないことは、むしろ当然のことと捉えましょう。

大切なのは、計画とのズレを発見した際に、その原因を分析し、柔軟に計画を修正することです。

「計画に固執せず、状況に合わせてプロセスを見直す」「必要であれば、目標達成へのアプローチ自体を変更する」といった柔軟性が、プロセスを頓挫させずにゴールまで導く鍵となります。

実行(Do)と管理(Check/Act)は、プロセスアプローチを機能させるための両輪と言えるでしょう。

ステップ5:結果を確認・評価して次に活かす(アウトプット検証)

成果の客観的な評価

設定したプロセスを一通り実行し終えたら、まず当初設定した問題や目標に対して、どのような結果(アウトプット)が得られたのかを確認します。

「目標は達成できたか?」「問題は解決したか?」「どの程度改善したか?」を具体的に評価します。

可能な限り、数値(例:「残業時間を月平均10時間削減できた」「体重を3kg減らすことができた」)を用いて客観的に評価することが望ましいです。

目標達成度を明確にすることで、取り組みの成果を正確に把握できます。

プロセス自体の評価

結果だけでなく、そこに至るまでの「プロセス」自体が効果的だったかどうかも評価します。

「設定したプロセスは適切だったか?」「もっと効率的な方法はなかったか?」「どのステップが特に効果的で、どのステップに課題があったか?」などを振り返ります。

成功した場合でも、「なぜ成功したのか?」という要因を分析することで、成功パターンを再現可能な知識として蓄積できます。

失敗した場合も、その原因を分析することで、次に同じ失敗を繰り返さないための貴重な教訓が得られます。

次へのフィードバックと継続的改善

この結果確認と評価から得られた学び(成功要因、失敗要因、改善点など)は、次のプロセスアプローチへの重要なフィードバックとなります。

うまくいった点は継続し、課題点は改善策を加えて、次の問題解決や目標達成に活かしていきます。

この「実行(Do)→確認(Check)→改善(Action)」のサイクル(PDCAサイクル)を回し続けることが、プロセスアプローチを通じて継続的に成果を出し、自己成長を促し、ひいてはQOLを高めていくための鍵となるのです。

プロセスアプローチ活用術!身近な具体例と成功のコツ

プロセスアプローチの考え方と実践ステップがわかったところで、これが日常生活のどのような場面で具体的に役立つのかを見ていきましょう。

料理から掃除、勉強、さらにはダイエットや貯金といった目標達成まで、意識すれば身の回りはプロセスで溢れています。

ここで紹介する具体例をヒントに、ご自身の生活の中で応用できる場面を探してみてください。

さらに、プロセスアプローチを無理なく、そして効果的に続けるための3つのコツも合わせて紹介します。

料理がもっと美味しくなる!ハンバーグ作りでの応用例

ハンバーグ作りのプロセス分解

毎日の料理も、プロセスアプローチの絶好の実践の場です。例として「美味しいハンバーグを作る」プロセスを見てみましょう。

ハンバーグ作りの一般的なプロセス

- 材料準備(インプット):ひき肉、玉ねぎ、パン粉、卵、牛乳、調味料など。

- 下ごしらえ:材料を切り、パン粉をふやかす。

- こねる:材料を混ぜ合わせ、粘りを出す。

- 成形:空気を抜き、形を整える。

- 焼く:両面を焼き、蒸し焼きにする。

- ソース作り:肉汁などでソースを作る。

- 盛り付け(アウトプット):皿に盛り付けて完成。

プロセス改善で美味しさを追求

この一連の流れに対して、「もっと美味しくするには?」という視点で改善を加えます。

これがプロセスアプローチの実践です。

「現状把握」として、「いつも焼き加減が不安定」「肉汁が流れ出てパサつく」などの課題を認識します。

その上で、改善策を考え、試してみます。

- 「玉ねぎを炒めてから加える」(下ごしらえ改善)

- 「合挽き肉の比率を変えてみる」(材料見直し)

- 「焼く前に冷蔵庫で少し寝かせる」(成形後プロセス追加)

- 「弱火での蒸し焼き時間を正確に測る」(焼くプロセス管理)

- 「ソースに赤ワインを加えてみる」(ソース作り改善)

など、様々な試行錯誤が可能です。

料理を楽しむヒント

改善策を実行し、その結果(味、食感、見た目)を評価(ステップ5)します。

うまくいったことは次回のプロセスに取り入れ、そうでない場合は別の方法を試します。

このように料理をプロセスとして捉え、改善を繰り返すことで、自分だけの「最高のハンバーグ」に近づけるだけでなく、料理自体がより創造的で楽しい活動になるでしょう。

失敗も学びと捉え、実験感覚で楽しむことがポイントです。

掃除を効率化!きれいな部屋を保つための実践法

部屋をきれいにするプロセスの見直し

「部屋をきれいに保ちたい」という目標に対して、プロセスアプローチを適用してみましょう。まず、一般的な掃除プロセスを分解します。

(例:①片付け→②ホコリ取り→③掃除機→④拭き掃除→⑤水回り→⑥ゴミ捨て)。

次に「現状把握」(ステップ2)として、「どの場所に時間がかかるか」「どこが汚れやすいか」「今の掃除頻度や方法は適切か」などを分析します。

効率化と習慣化のための改善策

分析結果に基づき、「プロセス改善」(ステップ3, 4)を行います。

プロセス改善の例

- 掃除手順を最適化する。

- 場所に応じて掃除頻度を見直す。

- 便利な掃除ツールを活用する。

- 「ついで掃除」や「ながら掃除」を習慣化する。

- 散らからない仕組みを作る(予防策)。

快適な空間維持へ

これらの改善策を実行し、その効果(掃除時間の短縮、きれいな状態の維持度、負担感の変化など)を評価(ステップ5)します。

自分に合った効率的で継続可能な「掃除プロセス」を確立することで、掃除の負担感を減らし、常に快適な住空間を維持できるようになるでしょう。

試験勉強や目標達成に活かす!学習&自己管理術

目標達成をプロセスで管理

資格試験合格、ダイエット、貯金など、明確な目標がある場合、プロセスアプローチは非常に有効です。

ここでは、これらの目標達成に共通するプロセス管理の考え方を紹介します。

目標達成のプロセス管理

- 具体的で測定可能な目標を設定する。

- 現状(スタート地点)を正確に把握する。

- 目標達成までの具体的な行動計画を立てる。

- 計画を実行し、進捗を記録・管理する。

- 定期的に成果を評価し、計画を改善する。

自己管理ツールとしての有効性

このように、目標達成までの道のりを具体的なプロセスとして捉え、計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Action)のPDCAサイクルを回していくことが、プロセスアプローチによる自己管理術の核心です。

これにより、漠然とした目標が具体的な行動へと変わり、感情や一時的な気分に左右されずに、着実にゴールへと進むことが可能になります。

挫折しない!プロセスアプローチ成功のための3つのコツ

コツ1:小さなことから始める(スモールステップ)

最初から大きな目標や複雑なプロセスに挑戦しようとすると、プレッシャーを感じて挫折しやすくなります。

まずは、確実に達成できそうな「小さな一歩」から始めましょう。

「毎日1時間勉強」ではなく「まず15分」、「家全体を掃除」ではなく「まず玄関だけ」というように、ハードルを下げてスタートします。

小さな成功体験を積み重ねることが、自信と継続へのモチベーションに繋がります。徐々にステップアップしていけば良いのです。

コツ2:柔軟に対応する(計画は指針)

計画通りに進まないことは当たり前、と心得ておきましょう。

予期せぬ出来事や状況の変化はつきものです。

計画に固執しすぎず、「なぜ計画通りにいかなかったか」を冷静に分析し、必要に応じて計画やプロセスを柔軟に修正することが重要です。

体調が悪い日は無理せず休む、思ったより時間がかかる作業は期限を延ばすなど、状況に合わせて対応しましょう。

計画は絶対的なものではなく、あくまで目標達成のための「指針」と捉えることが、ストレスなく続ける秘訣です。

コツ3:楽しむことを忘れない(ゲーム感覚)

プロセスアプローチを義務や修行のように感じてしまうと、長続きしません。

改善や目標達成のプロセスそのものを楽しむ工夫を取り入れましょう。

進捗をグラフ化して成長を可視化したり、目標をクリアしたら自分にご褒美をあげたり、ゲーム感覚で取り組むのも良い方法です。

また、取り組んでいる活動のポジティブな側面(例:ダイエットなら健康になる、勉強なら知識が増える)に焦点を当てることも大切です。

プロセスアプローチは、あなたの生活を豊かにするためのツール。ぜひ前向きな気持ちで、楽しみながら活用してください。

プロセスアプローチを活用し日常生活の質を高める要点

この記事では、目標達成や問題解決に役立つ「プロセスアプローチ」を日常生活に取り入れ、QOLを高めるための考え方について

- 具体的なステップ

- 活用例

- 成功のコツ

を解説してきました。

一連の手順を「流れ」として捉え、それを管理・改善していくというシンプルな考え方ですが、意識的に実践することで、日々の様々な場面でポジティブな変化をもたらす可能性を秘めています。

難しく考えずに、まずは身近な課題や小さな目標から、この記事で紹介した5つのステップを試してみてはいかがでしょうか。

プロセスを意識し、改善を楽しみながら繰り返すことで、あなたの毎日はきっとより効率的で、充実したものになるはずです。

この記事の要点

- プロセスアプローチは手順の流れを管理・改善する考え方である。

- 日常生活の問題解決や目標達成に役立つ。

- 実践は5つの基本ステップ(明確化→把握→設定→実行→評価)で行う。

- 料理や掃除、勉強など多くの場面で応用できる。

- 成功のコツは小さく始め、柔軟に、楽しむことである。

- プロセスを意識すれば問題の原因特定が容易になる。

- 時間の無駄が減り効率的な活動ができる。

- 目標達成への道筋が明確になる。

- 継続的な改善がQOL向上に繋がる。

プロセスアプローチは、特別なスキルやツールがなくても、考え方一つで始められます。

日々の活動を少しだけ意識的に見直し、改善していく習慣が、あなたの生活の質を確実に高めてくれるでしょう。

ぜひ、今日からあなたの生活にプロセスアプローチを取り入れて、より豊かで充実した毎日を目指してください。

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)