この記事で解決できる疑問・悩み

- 人に嫌われるのが、どうしても怖い…

- 「嫌われる勇気」って、結局どういう意味なの?

- アドラー心理学って、なんだか難しそう… QOLも上げたい!

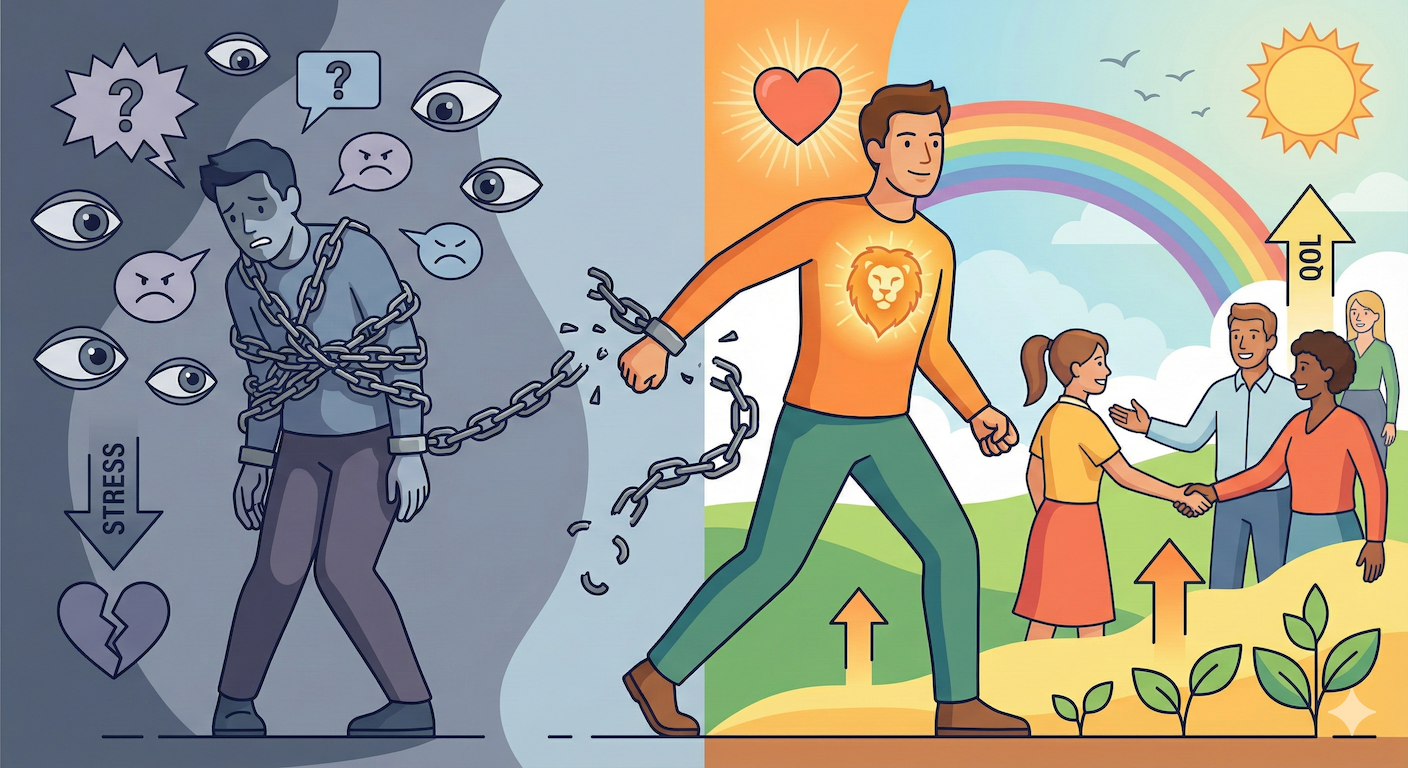

「人に嫌われる勇気」 アドラー心理学を基にしたこの言葉は、ベストセラー書籍のタイトルとして広く知られ、多くの人々の心に強い印象を与えました。

日々の人間関係の中で、他者の目を気にし、窮屈さを感じている人にとって、この言葉は一種の解放宣言のように響いたかもしれません。

しかし、その一方で、「嫌われても構わない」と開き直ることだと誤解されたり、「実践するのは難しい」と感じられたりすることも少なくないようです。

この記事では、「人に嫌われる勇気」という言葉の本当の意味を、その背景にあるアドラー心理学の考え方から深く掘り下げて解説します。

なぜこの「勇気」が現代を生きる私たちにとって重要なのか、そして日常生活の中で具体的にどのように実践していけば良いのか、さらには、その先にどのような「真の幸福」が待っているのかを、丁寧にご紹介していきます。

この記事が、あなたが他者の評価に振り回されず、自分らしい人生を歩むための一助となれば幸いです。

「人に嫌われる勇気」とは?アドラー心理学が示す本当の意味【基本理解編】

「人に嫌われる勇気」という、少し刺激的な言葉。

その真意を正しく理解するためには、まず、この言葉を生んだ「アドラー心理学」の基本的な考え方に触れることが不可欠です。

アドラー心理学は、フロイト、ユングと並び称される心理学の巨匠、アルフレッド・アドラーが提唱した、実践的で勇気づけの思想です。

ここでは、アドラー心理学の根幹をなす基本原則を解説し、多くの人々を悩ませる「承認欲求」の問題点、そして人間関係の悩みを劇的に軽くする「課題の分離」という画期的な考え方を通じて、「人に嫌われる勇気」の本当の意味に迫っていきます。

アドラー心理学の5つの基本原則とは?(自己決定性・目的論など)

自己決定性・目的論・全体論・社会統合論・仮想論がアドラー思想の土台

アドラー心理学は、人間の行動や心理を理解するための、いくつかのユニークで重要な基本原則に基づいています。

- 自己決定性:人は環境や過去の出来事によって決定されるのではなく、自分の人生を自分自身で選択し、決定する能力を持っている。

- 目的論:人の行動は、過去の原因(トラウマなど)によって引き起こされるのではなく、未来の何らかの「目的」を達成するために選択される。

- 全体論:人間の心と体、意識と無意識、感情と思考などを分割できない一つの統一体として捉える。

- 社会統合論(共同体感覚):人は社会的な存在であり、他者と調和し、所属感と貢献感を持つこと(共同体感覚)が幸福の鍵である。

- 仮想論(認知論):人は客観的な世界を直接経験するのではなく、自分自身の主観的な意味づけ(レンズ)を通して現実を解釈し、体験する。

これらの原則から、アドラー心理学が、人間の主体性、未来への目的意識、そして他者との関係性を非常に重視する、前向きで実践的な心理学であることが分かります。

多くの人を縛る「承認欲求」の罠と、そこから抜け出す方法

過剰な承認欲求は他者評価に依存させ、自分の人生の自由を奪う

私たちは誰でも、多かれ少なかれ「他者から認められたい」「好かれたい」「受け入れられたい」という欲求、すなわち「承認欲求」を持っています。

しかし、アドラー心理学では、この承認欲求が過剰になると、私たちの自由を奪い、不幸の原因になり得ると考えます。

- 他者の評価を常に気にし、自分の意見や感情を素直に表現できない。

- 周りの目を気にしすぎて、本当にやりたい行動を我慢してしまう。

- 「嫌われたらどうしよう」という不安が常にあり、人に合わせすぎてしまう。

- SNSの「いいね!」の数やフォロワー数などで、自分の価値を測ってしまう。

- 他者からの評価が低いと、ひどく落ち込んだり、自分を責めたりする。

過剰な承認欲求にとらわれている限り、私たちは常に他者の評価に振り回され、本当の意味で自由になることはできません。

「課題の分離」で人間関係の悩みを劇的に軽くする画期的な考え方

「これは誰の課題か?」を見極め、他者の課題には介入せず、自分の課題に集中する

アドラー心理学において、対人関係の悩みを解決するための、非常に画期的で重要な考え方が「課題の分離」です。

- 子供の勉強:勉強するかどうかは、最終的には子供自身の課題。親はサポートできるが、強制はできない。

- 上司の機嫌:上司が不機嫌なのは、上司自身の課題。部下が過度に責任を感じる必要はない。

- 友人の進路選択:友人がどの道を選ぶかは、友人の課題。アドバイスはできても、決定権は本人にある。

- 他者の自分への評価:他者が自分をどう評価するかは、相手の課題であり、自分がコントロールできるものではない。

「これは自分の課題か、相手の課題か?」という線引きを意識することで、私たちは他者の感情や行動、評価に過剰に振り回されることから解放されます。

「人に嫌われる勇気」の真意とは?(他者評価からの自立)

他者の評価に依存せず、自分の価値観に基づいて自分の人生を主体的に生きる覚悟

これらを踏まえると、「人に嫌われる勇気」の本当の意味がより明確になります。

それは、決して「積極的に人に嫌われよう」とか「他者を無視してわがままに振る舞おう」ということではありません。

- 周囲の意見に流されず、自分の考えや意見を正直に主張する時。

- 無理な頼み事や、自分の価値観に合わない誘いを、勇気を持って断る時。

- 他者の期待に応えるためではなく、自分の本当にやりたいことや目標に挑戦する時。

- 他者の課題(例:相手の機嫌や問題)に、過度に介入したり責任を感じたりするのをやめる時。

- 社会の常識や「普通」とされることから外れるとしても、自分らしい生き方を選択する時。

「人に嫌われる勇気」とは、自己中心的な考え方ではなく、むしろアドラー心理学が重視する「自己決定性」と「社会統合論(他者貢献)」を実現するための、重要な基盤となる考え方なのです。

なぜ必要?「嫌われる勇気」がもたらす自由と幸福、そしてQOL【メリット編】

「人に嫌われる勇気」、すなわち他者の評価に依存せず、自分の人生を主体的に生きる覚悟を持つことは、私たちの人生にどのようなポジティブな変化をもたらすのでしょうか。

それは、単に気が楽になるというだけでなく、私たちが本来持っている可能性を解き放ち、「真の自由」と「揺るぎない幸福感」を手に入れるための、非常に重要なステップとなるのです。

ここでは、「人に嫌われる勇気」を持つことが、なぜ私たちの自由を拡大し、自己肯定感を高め、そして逆説的にも良好な人間関係の構築に繋がるのか、その具体的な理由と効果について詳しく見ていきましょう。

他者の期待から解放され「本当の自由」な人生を生きる

「嫌われる勇気」は他者評価の呪縛から解放し、主体的な人生選択を可能にする

「人に嫌われる勇気」を持つことの最も大きなメリットの一つは、私たちを「他者の期待に応えなければならない」という見えない”呪縛”から解放し、本当の意味での「自由」な人生を歩むことを可能にしてくれる点です。

- 失敗を過度に恐れず、新しいことや困難なことに挑戦できるようになる。

- 自分の意見や考えを、周りの反応を気にせず、堂々と言うことができるようになる。

- 無理に周りに合わせたり、自分を偽ったりすることなく、自然体でいられるようになる。

- 「こうすべき」という他者の期待ではなく、「こうしたい」という自分の欲求で行動を選択できるようになる。

- 他者の評価に一喜一憂することなく、精神的に安定した状態でいられるようになる。

「人に嫌われる勇気」を持つことは、他者の評価という檻から自分自身を解放し、自分の人生の主導権を自分の手に取り戻すことを意味します。

自分軸で行動し、揺るぎない「自己肯定感」を高める

他者評価ではなく自分の価値観に基づいて生きることが、真の自信と自己肯定感を育む

「人に嫌われる勇気」を持ち、他者の評価に一喜一憂するのではなく、自分自身の内なる声、すなわち自分の価値観や信念に基づいて行動を選択できるようになると、それは結果として、揺るぎない「自己肯定感」を高めることに繋がります。

- 自分の価値観に基づいて行動することで、「自分らしさ」を実感し、満足感を得る。

- 主体的な選択と、その結果に対する責任を持つ経験が、自信を育む。

- 困難な状況や課題を、他者に依存せず自分の力で乗り越える経験が、自己効力感を高める。

- 他者の評価に振り回されなくなることで、心が安定し、自分自身を信頼できるようになる。

- ありのままの自分(長所も短所も)を受け入れることができるようになる(自己受容)。

「人に嫌われる勇気」とは、自分自身を信頼し、自分の人生に責任を持つということです。

「嫌われる勇気」が逆説的に良好な人間関係を築く理由とは?

自分に正直でいることが、他者との間に健全で対等な、真の信頼関係を生む

「人に嫌われる勇気」を持つことが、一見すると人間関係を壊すように思えるかもしれませんが、実は逆説的に、より良好で、より深く、そしてより健全な人間関係を築くことに繋がる可能性があります。

- 偽りのない関係:自分を偽らず、正直な自分でいることで、表面的な付き合いではなく、本音で語り合える関係を築ける。

- 対等な関係:相手に媚びたり、過度に合わせたりしないことで、お互いを尊重し合える対等な関係が生まれやすい。

- 信頼の獲得:自分の意見を誠実に伝える姿勢は、相手に「この人は裏表がない」「信頼できる」という印象を与える。

- 質の高い関係への集中:全ての人に好かれようとするエネルギーを、本当に大切にしたい人との関係を深めることに使える。

- 共感できる人との出会い:自分らしくいることで、同じような価値観や考えを持つ人が自然と集まってくる。

「嫌われる勇気」とは、相手を傷つけることではありません。相手への敬意は払いながらも、自分自身の考えや気持ちに正直であること。その勇気ある姿勢が、真の信頼関係を育むのです。

実践!「嫌われる勇気」を身につけ、幸福に生きるための6ステップ【行動編】

「人に嫌われる勇気」の重要性やメリットは理解できたけれど、実際にそれを身につけ、日常生活で実践していくのは、なかなか難しいと感じるかもしれません。

長年の思考パターンや、嫌われることへの恐怖心は、そう簡単にはなくならないものです。

しかし、諦める必要はありません。「人に嫌われる勇気」は、日々の意識的な練習と実践によって、少しずつ、しかし確実に身につけていくことができるスキルなのです。

ここでは、そのための具体的な6つのステップと、実践する上での注意点について解説します。

実践方法①「課題の分離」を日常のあらゆる場面で意識する

問題や悩みを「これは誰の課題か?」という視点で線引きし、自分の課題に集中する

「人に嫌われる勇気」を実践するための最も基礎的で強力な方法が、アドラー心理学の中心的な考え方である「課題の分離」を、日常生活の中で常に意識し、実践することです。

- 上司の機嫌が悪い時:「上司が不機嫌なのは上司の課題であり、自分の責任ではない。自分は自分の仕事に集中しよう。」

- 子供が宿題をしない時:「宿題をするかどうかは、最終的には子供自身の課題。親はサポートできるが、代わりにやることはできない。」

- 友人からSNSで批判的なコメントをされた時:「そのように解釈し、批判するのは相手の課題。自分は自分の発信を続ける。」

- パートナーが進路について悩んでいる時:「最終的に決断するのはパートナーの課題。自分は意見を伝えたり、サポートしたりすることはできるが、決定権は尊重する。」

- 自分が他者からどう思われるか気になる時:「他者が自分をどう評価するかは、相手の課題であり、自分にはコントロールできない。自分は自分の信じる行動をする。」

実践方法② 承認欲求を手放し、他者への「貢献感」を持つ努力をする

他者からの承認ではなく、他者や共同体への貢献に喜びと自己価値を見出す

「人に嫌われる勇気」を実践する上で、「課題の分離」と並んで重要なのが、過剰な「承認欲求」を手放し、代わりに「貢献感」を持つことを目指すという考え方です。

- SNSの「いいね!」の数やフォロワー数を過剰に気にしない。

- 他人と自分を比較し、優劣をつけるのをやめる。

- 自分の価値観を明確にし、何を通じて他者や社会に貢献したいかを考える。

- 目の前の仕事や役割に誠実に取り組み、質の高い成果を出すことを目指す。

- ボランティア活動や地域活動など、直接的に他者の役に立てる活動に参加してみる。

- 身近な人(家族、友人、同僚など)に対して、日頃から感謝の気持ちを伝え、自分にできるサポートを積極的に行う。

- 見返りを期待せず、純粋に「人の役に立ちたい」という気持ちで行動する。

実践方法③ 自分の意見を「アサーティブに」言う練習をする(小さなことから)

自分も相手も尊重しながら、正直に、率直に、そして適切に自己主張するスキルを磨く

「人に嫌われる勇気」の実践には、自分の考えや気持ちを適切に表現する「自己主張」のスキルが不可欠です。

- 日常会話での小さな実践:家族や友人との会話で、自分の好みや簡単な意見(例:「私はこっちの映画が見たいな」)から、正直に伝えてみる。

- 「I(アイ)メッセージ」の活用:「あなたはいつも〇〇だ」ではなく、「私は(あなたが〇〇すると)△△と感じる/私は〇〇してほしい」と、自分の気持ちや要望を主語にして伝える。

- 具体的な事実に基づいて話す:感情的な非難ではなく、具体的な行動や状況について話す。

- 乗り気でない誘いや、無理な頼み事は、理由を添えて丁寧に断ってみる練習をする。 (例:「ごめんなさい、その日は予定があって難しいです」)

- 会議やグループワークで、まずは簡単な質問や短い意見から発言してみる。

- 自分の意見を言う前に、頭の中で一度考えを整理する習慣をつける。

実践方法④「不完全である勇気」を持ち、完璧主義を手放す

完璧主義を手放し、失敗や弱さも含めてありのままの自分を受け入れる

「人に嫌われる勇気」を持つためには、「完璧でなければならない」という思い込みを手放し、「不完全である勇気」を持つことも非常に重要です。

- 失敗を恐れず、新しいことに挑戦してみる:失敗は成長のための貴重な学びと捉える。

- 自分の弱点や苦手なことを正直に認め、受け入れる:完璧な人間などいない。

- 100点満点を目指すのではなく、「最善を尽くす」ことを目標にする。

- 困った時や助けが必要な時は、素直に周りの人に頼る。

- できない自分や失敗した自分を過度に責めず、優しく許し、励ます(セルフコンパッション)。

- 他人と自分を比較し、劣等感を抱くのをやめる。

「人に嫌われる勇気」に関するよくある誤解と実践上の注意点

「嫌われる勇気」は自己中心性ではなく、他者尊重に基づく「自立」と「協調」

「人に嫌われる勇気」という言葉は、そのインパクトの強さから、時に誤解を招くことがあります。

- 誤解:人に嫌われても構わないと開き直り、自己中心的に振る舞うこと。

- 正しい理解:他者の評価に自分の価値を委ねず、自分の課題に集中すること。ただし、他者への敬意や配慮は忘れない。

- 誤解:わがまま放題に自分の意見を押し通すこと。

- 正しい理解:自分の意見はアサーティブに伝えるが、他者の意見も尊重し、建設的な対話を目指す。

- 誤解:全ての人との関係を断ち切り、孤独になること。

- 正しい理解:不健全な依存関係からは距離を置くが、本当に大切にしたい人とは、より対等で良好な関係を築く。

- 誤解:すぐに効果が出て、悩みが全てなくなる魔法の言葉。

- 正しい理解:考え方や行動を変えるには時間と練習が必要。少しずつ実践していくもの。

まとめ:「人に嫌われる勇気」は、自分らしく幸福に生きるための鍵とQOL向上の源泉!

「人に嫌われる勇気」この言葉は、時に誤解されながらも、現代を生きる私たちにとって、真の自由と幸福を見つけるための重要なヒントを与えてくれます。それは、他者の期待や評価に振り回される生き方から脱却し、自分自身の価値観に基づいて、主体的に人生を選択していくための「覚悟」と言えるでしょう。

アドラー心理学の「課題の分離」を実践し、過剰な「承認欲求」を手放す。そして、失敗を恐れず、不完全な自分を受け入れながらも、他者への「貢献感」を道しるべに、自分の人生を歩んでいくこと。このプロセスを通じて、私たちは他者の評価に依存しない、揺るぎない自己肯定感を育み、対等で健全な人間関係を築き、そして社会の一員として役立っているという実感(これらがQOL向上の核となります)を得ることができるのです。

この記事の要点

- 「人に嫌われる勇気」とは、他者の評価に依存せず、自分の価値観に基づいて主体的に生きる覚悟のこと。

- アドラー心理学の基本原則(自己決定性、目的論など)と、「課題の分離」「承認欲求の否定」「貢献感」がその背景にある。

- この勇気を持つことで、他者の期待から解放された「真の自由」、自分軸で行動することによる「自己肯定感の向上」、そして逆説的に「良好な人間関係の構築」といったメリットが得られ、QOLが向上する。

- 実践のためには、①「課題の分離」を日常で意識し、②承認欲求を手放し「貢献感」を持ち、③自分の意見を「アサーティブに」言う練習をし、④「不完全である勇気」を持ち、⑤言葉の真意を誤解せず、⑥変化には時間がかかることを理解し焦らない、というステップが有効。

- 「人に嫌われる勇気」は、自己中心的になることではなく、他者への敬意と貢献の意思を伴う「自立」と「協調」を目指す考え方。

- この勇気を持ち、自分らしく生きることは、ストレスを軽減し、自己成長を促し、より深い幸福感と充実した人生(高いQOL)に繋がる。

「人に嫌われる勇気」を持つことは、決して平坦な道のりではありません。時には不安を感じたり、周囲との摩擦を経験したりすることもあるでしょう。しかし、その先には、他者の目を気にすることなく、自分自身の人生を堂々と歩むことができる、真の自由と、深い充足感に満ちた幸福が待っています。この記事が、あなたがその勇気を持ち、自分らしく輝く人生(そして豊かなQOL)を歩み始めるための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)