この記事で解決できる疑問・悩み

- モヤモヤする気持ち、どう扱えばいい?

- ネガティブ・ケイパビリティって何?

- 答えが出ない状況で、心を強く保つには?

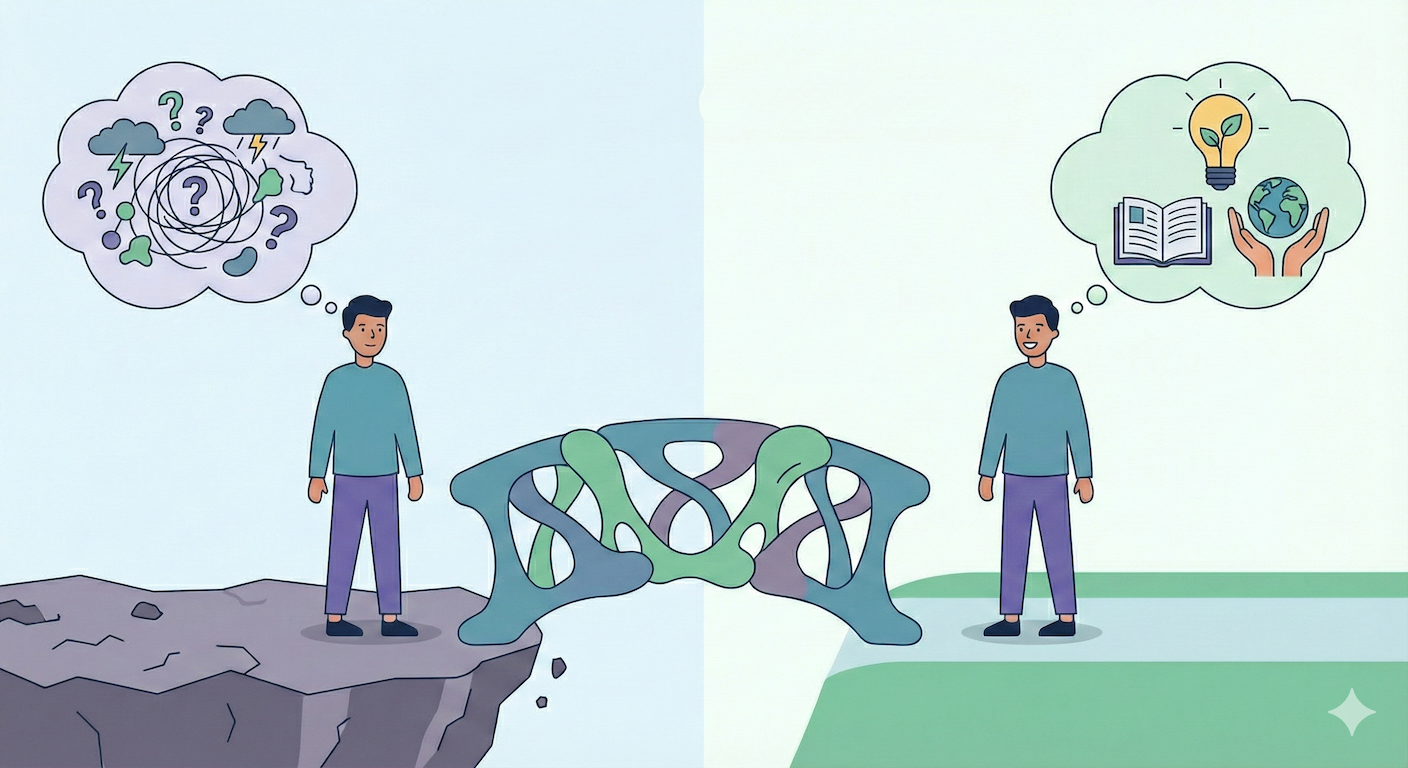

「ネガティブ・ケイパビリティ」…なんだか難しそうな言葉ですよね。

でもこれ、実は私たちが変化の激しい現代社会を、より豊かに、そしてたくましく生きていくための、とっても大切な「心の力」なんです。

この言葉は、19世紀イギリスの詩人ジョン・キーツによって見出された考え方で、簡単に言うと「答えがすぐに出ない、どうにもならない状況や、よく分からないこと、不安な気持ちを、無理に解決しようとせず、そのまま受け止めて、その宙ぶらりんな状態に耐える能力」のこと。「消極的な能力」なんて訳されたりもしますが、決してネガティブな意味ではありません。(この力を育むことは、日々のストレス対処や創造性の向上に繋がり、結果としてあなたのQOL向上にも貢献するはずです。)

この記事では、この「ネガティブ・ケイパビリティ」とは一体何なのか、なぜ今の時代に重要なのか、そしてどうすれば私たち自身がこの力を育てていけるのか、その具体的なヒントを分かりやすく解説していきます。モヤモヤを力に変える秘訣、一緒に探ってみませんか?

ネガティブ・ケイパビリティとは?答えのない状態に留まる力の基本【理解編】

「ネガティブ・ケイパビリティ」という言葉、初めて聞いた方も多いかもしれません。これは、一見すると矛盾しているようにも聞こえる言葉ですが、その意味を知ると、現代を生きる私たちにとって非常に重要な概念であることが分かります。

まずは、このネガティブ・ケイパビリティがどのような考え方なのか、その定義や由来、そしてなぜ今の時代に大切だと考えられているのか、基本的な部分を理解していきましょう。

詩人キーツが見出した「ネガティブ・ケイパビリティ」の真意とは?

「ネガティブ・ケイパビリティ」という概念は、19世紀のイギリス・ロマン派を代表する詩人ジョン・キーツが、彼の兄弟に宛てた手紙の中で初めて用いた言葉です。直訳すると「消極的能力」や「否定的能力」となりますが、これは決して「能力がない」という意味ではありません。

キーツは、偉大な文学者、特にシェイクスピアが持つ卓越した資質として、このネガティブ・ケイパビリティを挙げています。それは、人が不確実なこと、不可解なこと、疑わしいことの中に、性급に事実や理由を求めることなく、とどまっていられる能力のことだと述べています。世の中の複雑な事柄や、人間の心の機微といった、白黒つけられない、簡単には答えの出ないような問題に直面した時に、焦って安易な結論や説明に飛びつくのではなく、その「分からない」「モヤモヤする」状態を、そのまま受け入れ、持ちこたえることができる力こそが、深い洞察や創造性を生み出す上で重要だ、ということです。

なぜ現代に重要?複雑な時代を生き抜くネガティブ・ケイパビリティの価値

キーツが見出したネガティブ・ケイパビリティは、文学の世界にとどまらず、変化が激しく、複雑で、不確実性に満ちた現代社会を生きる私たちにとって、ますます重要な力となっています。

- 複雑な問題への対応力向上:単純な解決策がない問題に対し、多面性を受け入れじっくり考えられる。

- 新しいアイデア(創造性)の源泉となる:「分からない」状態を恐れず留まることで、自由な発想やひらめきが生まれやすい。

- 他者への共感と深い理解を促す:安易な決めつけを保留し、相手の複雑な感情や状況に寄り添える。

- 変化への適応力を高める:固定観念にとらわれず、変化する状況を受け入れ、柔軟に思考・行動できる。

- 心の成長とレジリエンス(精神的回復力)を育む:答えの出ない困難や苦しみと共にとどまり、人間的に成長する基盤となる。

関連概念①:「曖昧さ耐性」と「複雑性思考」との繋がり

ネガティブ・ケイパビリティの理解をさらに深めるために、それと関連性の高い概念を見てみましょう。

まず「曖昧さ耐性 (Tolerance for Ambiguity)」です。これは、物事が白黒はっきりしない、曖昧で多義的な状況に直面した際に、それを脅威と感じずに耐え、受け入れることができる能力のことです。ネガティブ・ケイパビリティが「不確かさや謎、疑念の中にいられる能力」であるとすれば、曖昧さ耐性は、まさにその「曖昧な状態に耐える」という側面を強調した概念と言えます。

次に「複雑性思考 (Complexity Thinking)」です。これは、世の中の出来事やシステムを、単純な原因と結果の関係だけでなく、多くの要素が相互に影響し合い、予測不可能な変化を生み出す「複雑なシステム」として理解しようとする考え方です。ネガティブ・ケイパビリティは、この複雑性思考を実践するための基盤となり、安易な単純化や結論付けを避け、システムの不確実性や予測不可能性を受け入れながら探求していくことを可能にします。

関連概念②:「クリティカル・シンキング」と「EQ」を支える力

さらに、「クリティカル・シンキング (Critical Thinking)」も関連が深いです。これは、物事を無批判に受け入れるのではなく、客観的な根拠に基づいて多角的な視点から深く考え、本質を見抜こうとする思考法です。ネガティブ・ケイパビリティがあれば、「常識」や「権威」とされるものに対しても健全な疑いを持ち続け、すぐに結論に飛びつかずに様々な可能性を検討できます。

そして、「エモーショナル・インテリジェンス(EQ / 心の知能指数)」も、ネガティブ・ケイパビリティと深く結びついています。EQは、自分や他者の感情を正確に認識・理解し、それを活用して思考や行動を建設的にガイドする能力です。ネガティブ・ケイパビリティは、特にEQの「自己認識」と「社会的認識(共感力)」を高める上で重要な役割を果たします。自分の内面の曖昧な感情を受け入れたり、他者の複雑な感情に想像力を働かせたりする力は、EQの基盤を支えます。

実践!ネガティブ・ケイパビリティを育む7つの具体的アプローチ【育成編】

ネガティブ・ケイパビリティは、一部の特別な人にだけ備わった才能ではありません。それは、日々の意識や実践を通じて、誰もが後天的に育てていくことができる「心の能力」です。

ここでは、ネガティブ・ケイパビリティを育むための具体的な方法を7つ紹介します。日常生活の中で、無理なく取り入れられるものから試してみてください。

方法①:多様な解釈を生む「読書」で思考の柔軟性を養う

多様な解釈が可能な本、特に詩や小説、戯曲といった文学作品を読むことは、ネガティブ・ケイパビリティを育むための身近な方法の一つです。これらの作品は、明確な答えや教訓を提示するのではなく、読者に様々な感情を呼び起こしたり、登場人物の複雑な心理に思いを馳せさせたり、「この結末はどういう意味だろう?」と考えさせたりします。

このような、すぐに「分かった!」とならない、ある種の「モヤモヤ」とした感覚を伴う読書体験は、ネガティブ・ケイパビリティを鍛える良いトレーニングになります。答えを急がず、作品が投げかける問いや、自分の中に生まれた割り切れない感情とじっくり向き合うことで、「すぐに理解できなくても良い」「多様な解釈があって良い」という感覚を養うことができます。

方法②:「芸術鑑賞」で言葉にならない感覚を味わい、受容する

絵画、彫刻、音楽、ダンス、演劇といった芸術作品に触れることも、ネガティブ・ケイパビリティを育む上で非常に有効な方法です。芸術作品は、多くの場合、論理や言葉だけでは説明しきれない、複雑で、時には矛盾した感情や感覚、あるいは世界の深淵さを表現しようとしています。

美術館で一枚の絵の前に立ち何かを感じ取ろうとしたり、コンサートホールで音楽に身を委ねたり、劇場で役者の表情から登場人物の葛藤を感じ取ったり…。これらの体験は、私たちに「すぐに理解できなくても、何か心に響くものがある」という感覚を与えてくれます。芸術鑑賞は、明確な答えを求めるのではなく、作品と向き合う中で自分の中に生まれる感覚や感情、疑問などを、そのまま味わい、受け入れるプロセスです。

方法③:「瞑想・マインドフルネス」で自己観察力を高め、感情と距離を置く

瞑想やマインドフルネスの実践も、ネガティブ・ケイパビリティを育むための効果的な方法として注目されています。これらの実践は、「今、ここ」の瞬間に意識を集中させ、自分自身の思考や感情、身体感覚などを、評価や判断を加えることなく、ただありのままに観察するトレーニングです。

例えば、瞑想中に様々な考えや感情が浮かんできても、それを「良い」「悪い」と判断したり、無理に消そうとしたりするのではなく、「あ、今こんなことを考えているな」と、ただ気づき、観察します。この練習を繰り返すことで、自分の内面で起こっていることに距離を置き、客観的に捉えることができるようになります。これにより、不快な感情や答えの出ない思考といった「モヤモヤ」した状態に、耐えやすくなるのです。

方法④:「異なる意見との対話」で視野を広げ、多角的な視点を育む

私たちは、無意識のうちに自分と似たような考え方や価値観を持つ人々と集まりがちです。ネガティブ・ケイパビリティを育むためには、あえて自分とは異なる意見や価値観を持つ人々と対話する機会を持つことが有効です。

自分とは違う意見を聞くと、最初は反発を感じるかもしれません。しかし、そこで感情的になるのではなく、「なぜこの人はこのように考えるのだろうか?」と、相手の立場や視点を理解しようと努めてみましょう。異なる意見との対話は、自分では思いもよらなかった新しい発見をもたらしたり、自分の考え方の偏りに気づかせたりします。大切なのは、「自分と違う意見が存在する」という事実を受け入れ、安易に結論を出さずに、その違いについて考え続ける姿勢です。

方法⑤:「新しいことへの挑戦」で不確実性に慣れ、耐性を高める

やったことのないこと、結果がどうなるか分からないことに挑戦するのは、誰にとっても不安や恐れが伴うものです。しかし、このような「新しいことへの挑戦」は、不確実な状況や、思い通りにいかない事態に対する耐性を養い、ネガティブ・ケイパビリティを高めるための絶好の機会となります。

- 一人で海外旅行に出てみる

- 全く新しい趣味(ボルダリング、プログラミング、楽器演奏など)を始めてみる

- ボランティア活動に参加してみる

- 普段行かないお店に入ってみる

- いつもと違う道を通ってみる

ネガティブ・ケイパビリティを活かす!注意点とQOL向上への道【発展編】

ネガティブ・ケイパビリティは、私たちの人生に素晴らしい発見やチャンスをもたらしてくれる可能性を秘めていますが、その育成と活用にあたっては、いくつか注意しておきたい点もあります。

ここでは、ネガティブ・ケイパビリティを育むための追加のヒント、活用時の注意点、そしてこの力が現代社会で持つ意義と、私たちのQOL向上への貢献について、さらに深く掘り下げていきます。

方法⑥⑦:「なぜ?」を大切にし思考を深める&「モヤモヤに慣れる」練習

ネガティブ・ケイパビリティを育むためには、物事に対して「なぜ?」「どうして?」という問いを持つ習慣をつけ、表面的な理解にとどまらず、その背景や本質を探求しようとする思考力を養うことが大切です。安易な答えに満足せず、「なぜ?」と問い続けることで、物事をより深く、多角的に捉える力が養われます。このプロセスでは、必ずしも明確な答えが見つかるとは限りませんが、その問いを持ち続けることが、さらなる探求心や本質への洞察に繋がっていきます。

また、ネガティブ・ケイパビリティは「モヤモヤした状態に対する耐性」とも言えます。この「モヤモヤを解消したい」という衝動を少し抑え、「モヤモヤしたままでも大丈夫」と感じられるようになるための練習を、日々の生活の中で意識的に行ってみましょう。

- 意見が食い違ってもすぐに反論せず一旦保留してみる。

- ドラマの曖昧な結末を解釈の余地として楽しんでみる。

- すぐに解決できない問題に直面しても焦らず少し留まってみる。

- 予定通りにいかないことに「まあ、いっか!」と受容してみる。

注意点:偶然に頼りすぎず、機会を見逃さず、リスクも考慮する

ネガティブ・ケイパビリティの活用にあたっては、いくつか注意しておきたい点があります。

- 偶然に頼りすぎない(計画性も重要):「何か良い偶然が起こるだろう」と待つだけでなく、目標達成のための計画的な努力と、偶然を活かす柔軟性のバランスを取る。

- せっかくの機会を見逃さない(気づく力の維持):日常の小さな偶然の出会いや些細な違和感、ふとした気づきにアンテナを張り、感受性を高めておく。

- 新しい挑戦に伴うリスクを考慮する(計算された行動):新しい挑戦にはリスクも伴う。衝動的に行動せず、リスクを評価しコントロールしながら計画的に進める。

VUCA・AI時代におけるネガティブ・ケイパビリティの現代的意義

VUCA時代を生き抜くための力

現代は、しばしば「VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)」の時代と表現されます。このような時代においては、従来のやり方や過去の成功体験が通用しなくなる場面が増えています。明確な答えや確実な道筋が見えない中で、私たちは不安やストレスを感じやすくなります。ここで重要になるのが、ネガティブ・ケイパビリティ、すなわち「不確実で、曖昧で、複雑な状況の中に、性急に答えを求めずにとどまる力」です。これは、変化を恐れず、未知の状況を受け入れ、柔軟に思考し、創造的な解決策を生み出す能力の基盤となります。

AI時代における人間ならではの強み

近年、AI技術は目覚ましい発展を遂げ、多くの知的作業において人間を凌駕する可能性を示しています。そのような状況で「人間にしかできないこと」とは何か、という問いが重要になります。現在のAIは、答えが一つではない問題、白黒つけられない曖昧な状況、複雑な人間の感情といった領域は不得意としています。不確かさや曖昧さの中に留まり、多角的に物事を捉え、共感力を働かせ、直感や感性を活かして新しい意味や価値を創造していくネガティブ・ケイパビリティは、まさにAIには真似のできない、人間ならではの強みと言えるでしょう。

モヤモヤを力に!ネガティブ・ケイパビリティでQOLを高め未来を拓く

複雑な問題への対応力と創造性の向上

ネガティブ・ケイパビリティを意識的に育てていくことで、私たちは、難しい問題にも冷静かつ多角的に向き合えるようになり、新しいアイデアを生み出す創造性を高めることができます。

共感力、適応力、精神的回復力の強化

他者の気持ちを深く理解する共感力を育み、予期せぬ変化にも柔軟に対応できるようになり、そして人生における困難や苦しみをも乗り越えていく心の強さ(レジリエンス)を身につけることができるでしょう。

- 問題解決能力の向上とストレス軽減

- 創造性の発揮と自己実現の機会増

- 人間関係の質の向上と共感力の深化

- 変化への柔軟な適応と精神的な安定

- 困難を乗り越える力の強化と自己成長

まとめ:モヤモヤを力に!ネガティブ・ケイパビリティで未来を拓く

「ネガティブ・ケイパビリティ」、すなわち、答えがすぐに出ない、不確かでモヤモヤした状況の中に、性急に結論を求めずにとどまる力。それは、変化が激しく、複雑で、予測困難な現代社会を生きる私たちにとって、非常に重要で、かつ強力な「心の能力」です。この記事では、その定義から重要性、具体的な育成方法、そして現代における意義まで、詳しく解説してきました。

ネガティブ・ケイパビリティは、決して「何もしない」ことや「諦める」ことではありません。それは、安易な答えに飛びつかず、不確実性を受け入れ、じっくりと物事の本質を探求し、多様な視点を取り入れ、そして真に創造的で、共感的な解決策や関係性を育むための、積極的でしなやかな心の働きなのです。

この記事の要点

- ネガティブ・ケイパビリティは不確実な状況に結論を急がず留まる力(詩人キーツ提唱)。

- 現代社会(VUCA時代、AI時代)においてその重要性が増している。

- メリット:複雑な問題への対応力向上、創造性の促進、他者への共感力深化、変化への適応力向上、心の成長とレジリエンス強化。

- 育成方法には、文学・芸術鑑賞、瞑想・マインドフルネス、異なる意見との対話、新しいことへの挑戦、「なぜ?」という問いの探求、モヤモヤに慣れる練習などがある。

- 関連概念として、曖昧さ耐性、複雑性思考、クリティカル・シンキング、EQ(心の知能指数)などが挙げられる。

- VUCA時代をしなやかに生き抜き、AIにはない人間的な価値を発揮するための鍵となる。

- 失敗や問題を学びの機会と捉え、継続的な成長を促す。

- モヤモヤした感情や状況を力に変え、より豊かで深い人生を築くための基盤となる。

この力を育むためには、日々の生活の中で、多様な解釈を生む文学や芸術に触れたり、瞑想やマインドフルネスで自己観察をしたり、自分と異なる意見を持つ人と対話したり、新しいことに挑戦したり、そして「なぜ?」という問いを持ち続けたりすることが有効です。

ネガティブ・ケイパビリティを意識的に育てていくことで、私たちは、難しい問題にも冷静かつ多角的に向き合えるようになり、新しいアイデアを生み出す創造性を高め、他者の気持ちを深く理解する共感力を育み、予期せぬ変化にも柔軟に対応できるようになり、そして人生における困難や苦しみをも乗り越えていく心の強さ(レジリエンス)を身につけることができるでしょう。

情報が溢れ、すぐに答えが見つかる(ように見える)現代だからこそ、あえて「分からない」状態に留まる勇気を持つこと。それが、私たちをより深く、より賢く、そしてより人間らしく成長させてくれるはずです。この記事が、あなたがネガティブ・ケイパビリティという素晴らしい力を理解し、日々の生活の中で育て、そして「モヤモヤ」を未来を拓く力へと変えていくための一助となれば幸いです。

.png)

.png)

.png)

.png)