この記事で解決できる疑問・悩み

- マインドマップって、聞いたことはあるけど何?

- 日常生活で、どうやって使えばいいんだろう?

- 本当にマインドマップで生活の質が上がるの?

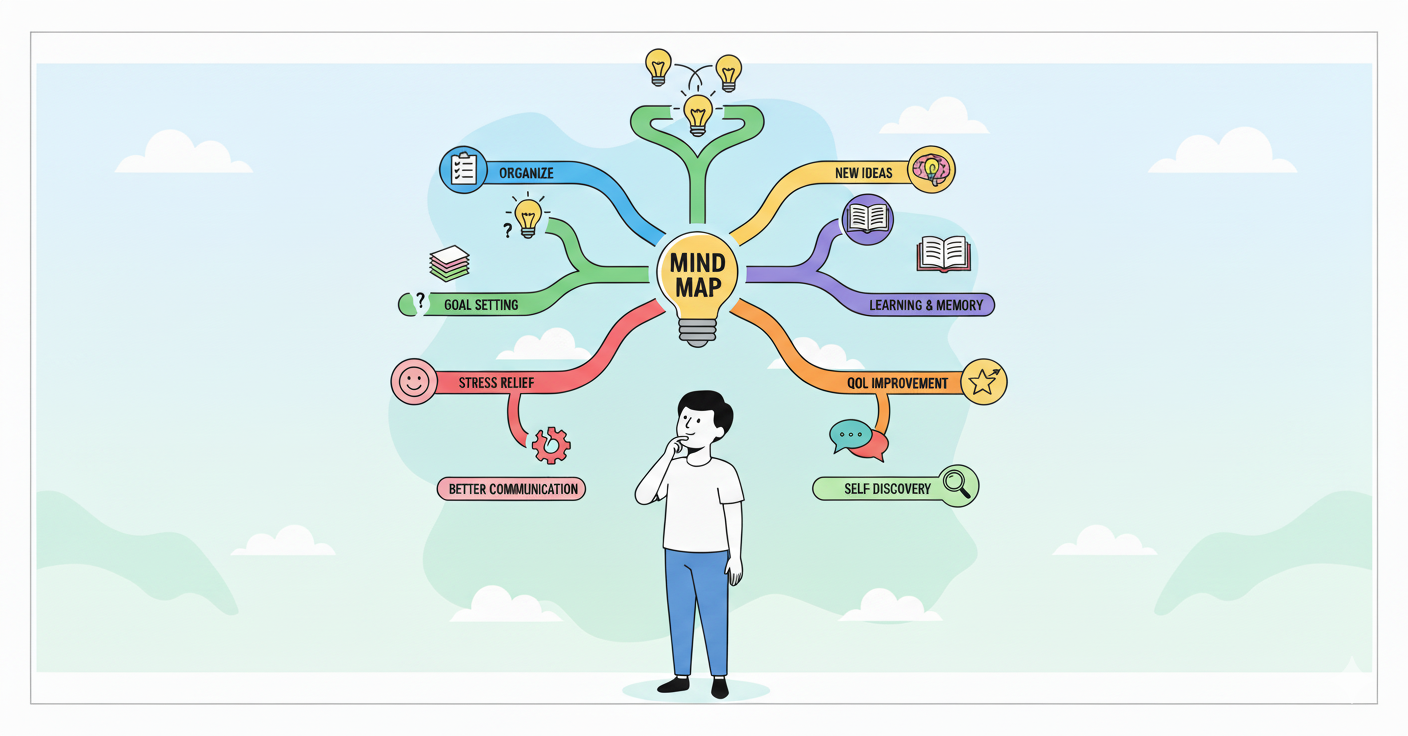

「マインドマップ」という言葉、聞いたことはありますか。これは、中心となるテーマから関連するキーワードやイメージを放射状に繋げていくことで、頭の中にある考えを「見える化」する、とても便利な思考ツールです。思考の整理やアイデアの発想はもちろん、記憶力向上、問題解決、計画立案など、驚くほど多様な場面で力を発揮します。

この記事では、マインドマップの基本的な知識から、心の健康、目標達成、学習、コミュニケーションといった日常生活の様々な場面での具体的な使い方、それがどのようにQOL(生活の質)の向上に結びつくのかを詳しく解説します。作り方のコツや便利なツールも紹介しますので、ぜひこの機会にマインドマップをあなたの日常に取り入れてみませんか。

マインドマップとは?思考を整理し可能性を広げる基本

マインドマップは、単なるメモの取り方や図解の方法というだけではありません。私たちの脳が情報を処理する方法に寄り添い、持っている思考力や創造性を最大限に引き出す可能性を秘めたツールなのです。頭の中が混乱して考えがまとまらない時、新しい発想が欲しい時、あるいは効率的に何かを学びたい時、マインドマップはその真価を発揮してくれるでしょう。

ここでは、マインドマップがどのようなもので、どんな構造をしていて、どんなメリットがあるのか、そして他の思考ツールと何が違うのか、その基本的な魅力と可能性について掘り下げていきます。きっと、あなたもマインドマップを使ってみたくなるはずです。

初心者向け!マインドマップの定義と魅力

マインドマップとは何か

マインドマップとは、紙やデジタルの画面の中心に設定した一つのテーマ(セントラルイメージ)からスタートし、関連するキーワードやアイデア、イメージなどを放射状に伸びる線(ブランチ)で繋いでいく思考・情報整理ツールです。これにより、頭の中にある複雑な考えや漠然としたアイデアを、一枚のマップ上に視覚的に表現することができます。まるで木の幹から枝葉が広がるように、あるいは脳の神経細胞がネットワークを形成するように、自然な形で情報を整理し、発想を豊かにしていく手法です。

思考を「見える化」する力

マインドマップの最大の魅力は、言葉だけでは捉えにくい思考の流れや、アイデア間の繋がりを「見える化」できる点にあります。頭の中でごちゃごちゃになっていた情報が、マップ上に整理されることで、物事の全体像や本質を把握しやすくなります。この「見える化」のプロセス自体が、新たな気づきや連想を促し、創造性を刺激することから、「魔法のツール」と呼ばれることもあります。

シンプルさとパワフルさ

マインドマップを作成するのに、特別なスキルや才能は必要ありません。基本的なルールさえ理解すれば、誰でもすぐに始めることができます。そのシンプルさにもかかわらず、思考整理、アイデア発想、記憶力向上、問題解決、計画立案など、非常に幅広い用途で効果を発揮するパワフルなツールなのです。

なぜ効果的?マインドマップの構造(中心と枝)を解説

マインドマップの構成要素

マインドマップが思考ツールとして効果的に機能するのは、そのユニークな構造に秘密があります。主に以下の要素で構成され、これらが有機的に組み合わさることで、私たちの思考を整理し、広げるための土台となります。

【マインドマップの主な構成要素】

- セントラルイメージ(中心テーマ): マップの中心に配置される、思考の出発点。テーマを表す言葉やイラスト。

- メインブランチ(主要な枝): セントラルイメージから直接伸びる太い曲線。主要なアイデアやカテゴリーを示す。

- サブブランチ(細い枝): メインブランチからさらに分岐する細い曲線。アイデアを掘り下げ、詳細情報を繋げる。

- キーワード: 各ブランチの上に書かれる、情報を簡潔に示す単語や短いフレーズ。

- 色: ブランチやグループごとに使い分け、情報を視覚的に分類し、記憶を助ける。

- イメージ(イラストや記号): キーワードに関連する視覚要素。記憶に残りやすくし、創造性を刺激する。

中心から広がる思考の流れ

マインドマップは、まず中心に据えられたセントラルイメージから思考を開始します。そこから、関連する大きなテーマやアイデアがメインブランチとして放射状に伸び、さらにそれぞれのメインブランチから、より具体的な情報や連想されるキーワードがサブブランチとして次々と枝分かれしていきます。この中心から外側へと広がる構造が、私たちの脳が自然に行っている連想的な思考プロセスと合致しており、無理なく思考を深め、広げていくことを可能にします。

視覚的要素の重要性

単にキーワードを線で繋ぐだけでなく、「色」や「イメージ(イラスト、記号)」といった視覚的な要素を積極的に活用することも、マインドマップの効果を高める上で非常に重要です。カラフルでイメージ豊かなマップは、脳を刺激し、記憶に残りやすくするだけでなく、作成するプロセス自体を楽しく、創造的なものにしてくれます。これらの要素が組み合わさることで、マインドマップは単なる情報の整理ツールを超え、思考そのものを豊かにするツールとなるのです。

思考整理から記憶力UPまで!マインドマップのすごいメリット

マインドマップがもたらす多様な効果

マインドマップが世界中で学習や仕事、プライベートなど様々なシーンで活用されているのは、他の思考法にはない多くのメリットがあるからです。その主な利点を理解することで、マインドマップがいかに多機能で強力なツールであるかが分かります。

【マインドマップの主なメリット】

- 思考の整理: 複雑な情報や漠然とした考えを構造化し、全体像を明確にできる。

- アイデア発想の促進: 自由な連想を促し、固定観念にとらわれない斬新なアイデアを生み出しやすくする。

- 記憶力の向上: 色やイメージを活用するため、情報が脳に強く印象付けられ、記憶に残りやすくなる。

- 問題解決のサポート: 問題の構造を可視化し、多角的な視点から原因分析や解決策の検討を助ける。

- 計画立案の効率化: 目標達成までのステップやタスクを視覚化し、計画全体を俯瞰しやすくする。

- 情報共有の円滑化: 複雑な内容も視覚的に分かりやすく表現でき、他者との認識合わせや共同作業をスムーズにする。

なぜこれらのメリットが生まれるのか

これらのメリットは、マインドマップが脳の自然な働きに合っていることに起因します。放射状に思考を広げる構造は、私たちの脳が行う連想プロセスをそのまま紙や画面上に再現するようなものです。キーワード、色、イメージといった要素は、脳の記憶や創造性を司る部分を効果的に刺激します。これにより、情報をただ受け取るだけでなく、能動的に処理し、整理し、新たな繋がりを発見することが容易になるのです。

幅広い活用可能性

思考の整理、発想、記憶、問題解決、計画、共有といった基本的なメリットが組み合わさることで、マインドマップは非常に幅広い分野で応用が可能です。学生のノート術からビジネスパーソンの企画立案、研究者の論文構成、主婦の家事管理、個人の目標設定まで、その活用範囲は無限大と言えるでしょう。

マインドマップとどう違う?他の思考ツールとの比較

代表的な思考ツールとその特徴

私たちの思考をサポートするツールはマインドマップ以外にもいくつかあります。それぞれの特徴を知り、マインドマップとの違いを理解することで、状況に応じて最適なツールを選べるようになります。

【他の思考ツールとの比較】

- ブレインストーミング: 自由な雰囲気で、質より量を重視してアイデアを多数出す手法。発想の「拡散」に強いが、整理は別途必要。

- ロジックツリー: 問題や課題を階層的に分解し、原因究明や解決策を網羅的に検討する論理的なツール。分析や「深掘り」に強い。

- 箇条書き: 情報をリスト形式で単純に列挙する方法。手軽でToDoリストなどに便利だが、関連性や全体像は見えにくい。

マインドマップの独自性と強み

これらのツールと比較した際のマインドマップの主な特徴は、「視覚的」かつ「放射状」である点です。これにより、以下の強みが生まれます。

- 整理と発想の両立: 情報を整理しながら、同時に自由な連想によって新たなアイデアを発想することが得意です。

- 全体像の把握: 中心テーマから全体への繋がりが一目で分かり、情報の構造や関連性を直感的に把握しやすいです。

- 記憶への効果: 色やイメージを活用することで、記憶に残りやすいという利点があります。

- 柔軟性と拡張性: 階層にとらわれすぎず、自由に関連性を追加したり、応用テクニックを使ったりできる柔軟性があります。

ツールの使い分けと連携

どのツールが絶対的に優れているというわけではなく、目的や場面に応じて使い分けることが重要です。例えば、まずブレインストーミングで大量のアイデアを出し、次にマインドマップでそれらを整理・構造化し、さらに特定の課題についてはロジックツリーで深掘り分析する、といった連携も非常に効果的です。マインドマップは、これらのツールの中でも特に「思考の整理」と「自由な発想の促進」においてユニークな強みを持つツールと言えるでしょう。

QOL向上も?マインドマップが心と人生を豊かにする理由

マインドマップとQOL(生活の質)の関係

マインドマップは、単に思考を効率化するテクニックにとどまらず、私たちの精神的な幸福感や自己実現、日々の充実度といったQOL(生活の質)の向上にも貢献する可能性を秘めています。それは、マインドマップを活用するプロセスが、QOLを構成する様々な要素にポジティブな影響を与えるからです。

心の安定と自己理解の促進

悩みや不安、混乱した感情などをマインドマップに書き出すことで、頭の中が整理され、客観的に自分自身を見つめ直すことができます。これにより、漠然としたストレスが軽減され、精神的な安定を取り戻しやすくなります。自分の考えや感情を視覚化する過程は、「自分はこんなことを考えていたのか」という自己理解を深め、自己肯定感を高めるきっかけにもなります。

目標達成と成長の実感

達成したい目標や夢をマインドマップで具体化し、行動計画を立てることで、目標達成への道筋が明確になり、モチベーションが向上します。計画的に行動し、進捗を確認する中で、自己成長を実感しやすくなり、これが日々の充実感や達成感に繋がります。学習内容の整理や記憶にも役立つため、スキルアップや自己啓発といった側面からもQOL向上を後押しします。

コミュニケーションと時間管理の改善

自分の考えをマインドマップで整理してから他者に伝えることで、より分かりやすく論理的なコミュニケーションが可能になり、人間関係の円滑化に貢献します。また、タスクやスケジュールをマインドマップで管理することで、時間の使い方を最適化し、時間に追われる感覚を減らして、ゆとりのある生活を送る助けとなります。このように、マインドマップは思考を通じて、心、目標、学習、人間関係、時間といったQOLの重要な側面に働きかけ、人生をより豊かにする可能性を持っているのです。

実践!日常生活でのマインドマップ活用術7選

マインドマップの基本的な知識とその可能性を理解したところで、ここからは実践編です。私たちの日常生活の様々なシーンで、マインドマップを具体的にどのように活用すれば、QOL(生活の質)の向上に繋げられるのか、具体的なテクニックを7つのカテゴリーに分けてご紹介します。

心のモヤモヤ解消から夢の実現、効率的な学習、スムーズな問題解決、円滑なコミュニケーション、時間の有効活用、そして趣味の充実まで。マインドマップは、あなたの毎日をより良く、より豊かにするための頼もしいパートナーとなってくれるはずです。

ストレス解消!心の健康を保つマインドマップの使い方

悩み相談マインドマップ

頭の中で同じ悩みがぐるぐる回ってしまう時、その悩みをマインドマップの中心に置いてみましょう。セントラルイメージに具体的な悩みを書き、そこから「何が問題か?」「原因は?」「どうなれば良いか?」「解決策は?」「相談相手は?」といった問いをメインブランチとして伸ばします。各ブランチから思いつくことをキーワードで繋げていくと、漠然とした不安が具体的な課題に変わり、客観的に状況を捉え、解決への糸口を見つけやすくなります。

感情整理マインドマップ

イライラや悲しみ、不安といったネガティブな感情に振り回されそうな時も、マインドマップが役立ちます。中心に「今の感情(例:怒り)」を置き、「原因は?」「どんな影響がある?」「本当はどうしたい?」「和らげる方法は?」などのブランチを伸ばし、自分の心と向き合います。感情とその背景を冷静に分析することで、感情に飲み込まれずに済み、建設的な対処法を考えられるようになります。

感謝マインドマップ

心のバランスを取るためには、ポジティブな側面に目を向けることも大切です。「感謝」を中心テーマにマインドマップを作ってみましょう。セントラルイメージから「人」「出来事」「物」「環境」「自分」などのメインブランチを伸ばし、それぞれに具体的な感謝の内容(例:「〇〇さんの助け」「今日の天気」「健康な体」など)を書き出します。日々の小さな「ありがとう」を意識的に見つけ、視覚化することで、幸福感が高まり、心が穏やかになるのを感じられるでしょう。

夢を叶える!目標達成のためのマインドマップ活用法

人生設計マインドマップ

キャリアプラン、理想の生活、自己成長など、長期的な目標や夢をマインドマップで描いてみましょう。中心に「私の理想の人生」や具体的な目標(例:「3年後に資格取得」)を置きます。そこから「5年後」「3年後」「1年後」「今月」「今週」「今日」といった時間軸でメインブランチを伸ばし、各期間で達成すべきことや具体的な行動をサブブランチで書き出します。長期目標と日々の行動が繋がり、漠然とした夢が具体的なステップへと変わります。

プロジェクト管理マインドマップ

仕事のプロジェクトだけでなく、引っ越しやイベント準備、個人的な目標(例:「マラソン完走」)など、特定のプロジェクト管理にもマインドマップは有効です。中心にプロジェクト名を書き、メインブランチに「主要タスク」「担当」「期限」「必要資源」「進捗」などを設定します。各タスクをサブブランチで細分化し、関連性を示せば、全体像を把握しながら効率的に進められます。進捗を色分けするなど工夫すると、管理しやすくなります。

ウィッシュリストマインドマップ

「やりたいこと」「欲しいもの」「行きたい場所」など、自分の願望をリストアップするウィッシュリストも、マインドマップで作ると楽しく、実現への意欲も湧いてきます。中心に「Wish List」と描き、「旅行」「学び」「健康」「趣味」「仕事」などのカテゴリーをメインブランチにします。各カテゴリーに具体的な願望を、イラストなどを交えながら自由に書き込みましょう。自分の望みを視覚化することで、夢へのモチベーションが高まり、具体的な行動計画に繋げやすくなります。

効率UP!学習効果を高めるマインドマップ勉強術

読書ノートマインドマップ

読んだ本の内容を深く理解し、記憶に定着させるためにマインドマップを活用しましょう。中心に本のタイトルと著者名を描き、メインブランチに「概要」「主要な章」「印象的な箇所」「著者の主張」「学び・気づき」「アクションプラン」などを設定します。各ブランチにキーワードで内容を書き込むことで、本全体の構造や要点が視覚的に整理され、能動的な学びが得られます。ただ感想を書くよりも、内容の理解度が格段に深まるはずです。

勉強計画マインドマップ

試験や資格取得に向けた学習計画も、マインドマップで立てると全体像が見えやすくなります。中心に試験名を書き、メインブランチに「科目」「目標」「スケジュール(月/週/日)」「教材」「模試予定」「苦手対策」などを設定します。各ブランチから具体的な学習内容やタスクをサブブランチで書き出し、進捗管理もできるようにしておくと、計画的に学習を進められます。バランスを見ながら、無理なく効率的な学習計画を立てる助けになります。

語学学習マインドマップ

新しい単語や文法を覚えるのが大変な語学学習にも、マインドマップは有効です。中心に覚えたい単語(例:「study」)を書き、そこから「意味」「発音」「関連語(learn, researchなど)」「例文」「イディオム」などをブランチで繋げます。文法事項(例:「関係代名詞」)を中心テーマにし、「種類」「用法」「例文」「注意点」などを展開するのも良い方法です。情報を関連付けて視覚的に整理することで、バラバラだった知識が繋がり、理解と記憶が促進されます。

悩みスッキリ!問題解決に役立つマインドマップ分析

問題分析マインドマップ

抱えている問題を客観的に分析し、根本原因を探るためにマインドマップを活用しましょう。中心に解決したい「問題」を具体的に書きます。そこから「現状」「考えられる原因」「問題による影響」「解決へのアプローチ」「各策のリスク」などをメインブランチとして展開します。各ブランチから詳細情報をサブブランチで掘り下げると、問題の全体像と本質が見えやすくなり、場当たり的ではない根本的な解決策を見つけるのに役立ちます。

アイデア発想マインドマップ

新しい企画を考えたり、行き詰まった状況を打開したりするアイデアが必要な時、マインドマップはブレインストーミングにも使えます。中心に「テーマ」を置き、連想するキーワードやアイデアを、ルールに縛られず自由にブランチで書き出します。メインからサブへ、さらに先へと発想を広げましょう。関係なさそうなキーワード同士を結びつけたり、イラストを加えたりするうちに、予期せぬ組み合わせから新しいアイデアがひらめくことがあります。

意思決定マインドマップ

複数の選択肢から最適なものを選ぶ必要がある意思決定の場面でも、マインドマップが役立ちます。中心に「決断事項」を書き、メインブランチに「選択肢A」「選択肢B」などを伸ばします。各選択肢から「メリット」「デメリット」「コスト」「リスク」「結果予測」などをサブブランチで書き出し、比較検討します。情報を視覚的に整理することで、各選択肢の長所と短所が明確になり、感情に流されず、客観的で合理的な判断を下す助けとなります。

伝わる!円滑なコミュニケーションのためのマインドマップ活用

プレゼンテーション準備マインドマップ

プレゼン内容や構成を事前にマインドマップで整理すると、聴衆に分かりやすく説得力のある発表ができます。中心に「テーマ」を置き、メインブランチに「目的」「対象者」「導入」「本論(ポイント別)」「具体例」「結論」「質疑応答」などを設定します。各ブランチにキーワードで内容を書き込み、話の構成を練ります。これにより、話の流れが明確になり、自信を持って発表に臨むことができます。発表資料作成の骨子にもなります。

会議準備マインドマップ

会議前にテーマや議題、目的、自分の意見や質問事項などをマインドマップで整理しておくと、会議時間を有効活用できます。中心に「会議テーマ」を書き、メインブランチに「目的」「議題」「自分の意見」「確認事項」「質問事項」「決定事項(空欄)」などを書き出します。会議中にメモを追加することも可能です。事前に思考を整理しておくことで、議論に積極的に参加し、建設的な意見交換を促進できます。

自己紹介マインドマップ

初対面の人に自分を効果的に伝える自己紹介の準備にも、マインドマップが役立ちます。中心に「自分の名前」を書き、メインブランチに「仕事/役割」「経歴」「強み」「趣味」「価値観」「目標」などを設定します。各ブランチに具体的なエピソードやキーワードを書き加えます。全体像を把握することで、状況に応じて話す内容を選んだり、伝えたいポイントを強調したりしやすくなり、印象に残る自己紹介ができます。

時間を有効に!タスク&スケジュール管理マインドマップ

ToDoリストマインドマップ

日々のタスク管理にマインドマップを取り入れましょう。中心に「ToDoリスト」や日付を書き、メインブランチに「今日必ずやること」「できればやること」「今週中」「連絡事項」「買い物」などのカテゴリーを設定します。各カテゴリーに具体的なタスクをサブブランチで書き出し、優先度や所要時間を加えることも可能です。リスト形式より全体の関係性や量が分かりやすく、効率的な行動を促します。

スケジュール管理マインドマップ

1日や週間の予定管理にもマインドマップは応用できます。中心に「今日(日付)」や「今週(期間)」と書きます。メインブランチに「午前」「午後」「夜」の時間帯や、「月曜」「火曜」などの曜日を設定します。各ブランチから具体的な予定(会議、アポ、私用など)をサブブランチで書き込みます。空き時間も視覚的に把握しやすいため、「この時間にこのタスクを入れよう」といった計画も立てやすくなります。週全体のバランスを見ながら、効率的なスケジュールを組む助けになります。

時間の使い方分析マインドマップ

自分の時間の使い方を見直したい場合にも活用できます。中心に「1日の時間の使い方」などをテーマに設定し、メインブランチに「仕事」「家事」「睡眠」「食事」「移動」「趣味」「学習」「だらだら」などのカテゴリーを設けます。それぞれに、実際にどれくらいの時間を費やしているかをサブブランチで書き出し、現状を把握します。無駄な時間や改善できる点が見えてきて、より理想的な時間の使い方を考えるきっかけになります。

もっと楽しく!趣味を深めるマインドマップ活用アイデア

旅行計画マインドマップ

次の旅行計画にマインドマップを使えば、ワクワクしながら情報を整理できます。中心に「〇〇旅行」と書き、メインブランチに「日程」「予算」「交通」「宿泊」「観光地」「グルメ」「アクティビティ」「持ち物」「お土産」などを設定します。各ブランチに具体的な情報や調べたこと、行きたい場所の写真などを加えていきましょう。全体像を見ながら詳細を詰められるので、計画漏れを防ぎ、充実した旅行プランを作成できます。

レシピマインドマップ

料理好きなら、オリジナルレシピをマインドマップでまとめてみませんか。中心に「料理名」を書き、メインブランチに「材料」「手順」「調理器具」「コツ」「盛り付け」「参考レシピ」などを設定します。手順をサブブランチで詳しく書いたり、材料の写真を貼ったりするのも良いでしょう。視覚的に分かりやすく、手順確認が楽になるだけでなく、新しいアレンジを思いついたり、レパートリー整理にも役立ちます。

読書リストマインドマップ

読書記録にもマインドマップはおすすめです。中心に「読書リスト」と書き、メインブランチに「読みたい本」「読んだ本」「好きな作家」「好きなジャンル」「購入予定」などを設定します。各ブランチに本のタイトルや著者名を書き出し、「読んだ本」には感想や評価、読了日などを加えても良いでしょう。自分の読書傾向を把握したり、次に読む本を選んだりするのに役立ち、読書体験がより豊かになります。

簡単スタート!マインドマップの作り方と成功のコツ

ここまでマインドマップの様々な活用法を見て、「実際に自分でも作ってみたい!」と感じた方も多いのではないでしょうか。この章では、マインドマップを具体的に作成するための手順と、より効果的に作るためのコツ、そして注意点について解説します。

手書きで自由にアイデアを描き出す方法と、パソコンやスマホで使える便利なデジタルツールを活用する方法、それぞれの特徴に触れながら、あなたに合ったマインドマップの作り方を見つけるお手伝いをします。さあ、準備はいいですか?

手書きで自由な発想!マインドマップ作成6ステップ

準備するもの

手書きマインドマップには、デジタルにはない直接的な表現の自由さがあります。五感を使って描くことで、記憶に残りやすく創造性も刺激されます。

【準備するもの】

- 用紙: A4以上の無地の白い紙(横向き推奨)。

- カラーペン: 黒+複数の色(3色以上あると良い)。

マインドマップ作成ステップ

【手書きマインドマップ作成6ステップ】

- セントラルイメージを描く: 用紙の中心にテーマを表す言葉やイラストを大きくカラフルに描く。

- メインブランチを伸ばす: 中心から主要キーワードへ太い曲線を放射状に伸ばす。

- サブブランチを伸ばす: メインブランチから詳細情報へ細い曲線を繋げる(必要ならさらに分岐)。

- キーワードを書き込む: 各ブランチの上に単語や短いフレーズで簡潔に書く。

- 色分けをする: ブランチやグループごとに色を変えて視覚的に分類する。

- イラストや記号を加える: キーワードに関連する簡単な絵やマークを描き加える。

手書きの魅力

これらのステップを踏むことで、あなたの思考が形になったオリジナルのマインドマップが完成します。手を動かしながら考えることで、デジタルツールとは違った深い思考や自由な発想が促されることもあります。まずは気軽に、楽しんで描いてみてください。

おすすめは?デジタルツールでマインドマップを作るメリット&紹介

デジタルツールの主なメリット

手書きの自由さも良いですが、パソコンやスマホで使えるデジタルツール(マインドマップソフト/アプリ)には、多くの利点があります。特に編集、共有、保存の面で便利です。

【デジタルツールの主なメリット】

- 修正・編集が容易: ドラッグ&ドロップで簡単に移動・削除・挿入ができる。

- デザイン性: テンプレートが多く、見栄えの良いマップを手軽に作れる。

- 共有・共同編集: クラウド保存で共有が簡単。複数人での同時編集も可能。

- 検索機能: マップが大きくなってもキーワード検索で情報を見つけやすい。

- データ管理: 紛失や劣化の心配がなく、画像やPDFなどでの出力も容易。

- 拡張性: 画像、ファイル、リンクの埋め込みや他アプリ連携が可能。

おすすめデジタルツール例(2025年5月現在)

多くのツールがありますが、代表的で人気のあるものをいくつか紹介します。無料プランや試用期間を利用して、自分に合うか試してみるのがおすすめです。

【おすすめデジタルツール例】

- EdrawMind (旧MindMaster): 高機能でテンプレート豊富。ビジネス用途にも強い。

- XMind: シンプルで直感的。無料版でも十分な機能。

- Coggle: Webブラウザで動作。リアルタイム共同編集に強い。

- Miro: オンラインホワイトボードツール。自由度が高い。

- MindManager: 高機能な有料ツール。ビジネス用途、Office連携に強み。

ツールの選び方

これらのツールは一例です。機能、価格(無料/有料)、対応OS(Windows/Mac/iOS/Android)、操作性などを比較検討し、あなたの目的や好みに最適なものを選びましょう。手書きとデジタルの使い分けも効果的です。

挫折しない!マインドマップ作成を成功させる3つのコツと注意点

マインドマップ作成を成功させるコツ

マインドマップの力を最大限に引き出し、楽しく継続するためには、いくつかのコツがあります。

【成功のための3つのコツ】

- 小さなことから始める(完璧主義にならない): 最初から完璧を目指さず、まずは自由に書き出すことを優先する。後から修正すればOK。

- 楽しむことを忘れない: 義務感ではなく、色やイラストを使い、ゲーム感覚で楽しむ。

- 定期的に見直す: 作成したマップを定期的に見返し、更新したり新たな気づきを加えたりして「生きた」マップにする。

マインドマップ作成時の注意点

効果的なマインドマップを作るために、いくつか注意しておきたい点もあります。

【作成時の注意点】

- 中心テーマは明確に: 何についてのマップか一目でわかるようにする。

- キーワードは簡潔に: 長い文章ではなく、単語や短いフレーズを選ぶ。

- 視覚的要素を活用する: 色、イラスト、記号を積極的に使い、脳を刺激する。

- 自由に連想する: ルールに縛られすぎず、思いつくままにブランチを伸ばすことを恐れない。

自分らしいスタイルで

これらのコツと注意点はあくまでガイドラインです。最も大切なのは、あなた自身が思考を整理し、発想を広げるのに役立つと感じる方法を見つけることです。試行錯誤しながら、自分らしいマインドマップのスタイルを確立していってください。

マインドマップで日常生活とQOLを向上させる方法

マインドマップは、中心テーマから放射状に思考を展開する、私たちの脳の働きに合った視覚的な思考整理ツールです。この記事では、その基本から日常生活での具体的な活用法、作り方のコツ、応用テクニックまで幅広く解説しました。思考を整理し、アイデアを生み出し、記憶を助け、計画を立てやすくするなど、多くのメリットがあります。

特別なスキルは不要で、誰でもすぐに始められます。マインドマップを活用することで、頭の中が整理され、目標が明確になり、日々の生活がより効率的で充実したものになる可能性を秘めています。ぜひ、このパワフルなツールをあなたの日常に取り入れてみてください。

この記事の要点

- マインドマップは思考を「見える化」するツールである。

- 脳の働きに沿っており、思考整理や発想、記憶に効果的である。

- QOL向上(ストレス軽減、目標達成支援など)にも貢献する。

- 日常生活の悩み整理、学習、計画、コミュニケーションなど幅広く活用できる。

- 手書き、デジタルのどちらでも作成可能である。

- 作成のコツは、完璧を目指さず、楽しみ、視覚要素を活用することである。

- 中心テーマは明確にし、キーワードは簡潔にする。

- 応用テクニックや他ツール連携でさらに効果を高められる。

- 情報収集を通じて継続的にスキルアップできる。

この記事が、あなたがマインドマップの世界への第一歩を踏み出し、その効果を実感してQOL向上に繋げるきっかけとなれば幸いです。さあ、あなたも今日からマインドマッパーとして、新しい思考の冒険を始めてみませんか。

.png)

.png)

.png)