この記事で解決できる疑問・悩み

- 長生きもいいけど、やっぱり元気でいたい!

- 健康寿命って、平均寿命とどう違うの?

- QOLを高めて、健康に長生きするコツは?

「人生100年時代」という言葉が現実味を帯びてきた現代、私たちはかつてないほど長生きする可能性を手にしています。日本が世界有数の長寿国であることは喜ばしいことですが、一方で、ただ長く生きるだけでなく、その長い人生をいかに「健康で、活動的に、そして自分らしく充実して」過ごせるか、すなわち「健康寿命」を延ばすことの重要性が、ますます高まっています。単なる寿命の長さではなく、その「質(QOL:Quality of Life)」が問われる時代になったと言えるでしょう。

この記事では、長寿社会を生きる私たちにとって非常に重要なキーワードである「平均寿命」と「健康寿命」について、その定義や違い、そしてなぜ「健康寿命」を延ばすことが私たちのQOL向上にとって大切なのかを、具体的なデータや事例を交えながら詳しく解説していきます。さらに、今日からでも実践できる、健康寿命を延ばすための具体的なヒントもご紹介します。この記事を通して、あなた自身の健康と未来について考え、より豊かで活動的な人生を送るための方法を見つけるきっかけとなれば幸いです。

「平均寿命」と「健康寿命」その違いとQOLにおける重要性

ニュースなどでよく耳にする「平均寿命」と、近年注目されている「健康寿命」。この二つの言葉、似ているようで実は大きな違いがあります。そして、私たちの人生の質(QOL)を考える上で、特に重要になってくるのが「健康寿命」の方なのです。

ここでは、まず「平均寿命」と「健康寿命」それぞれの言葉の意味を正しく理解し、その違いが何を意味するのかを明確にします。さらに、なぜ単なる寿命の長さだけでなく、「健康でいられる期間」すなわち健康寿命が、私たちの幸福度や満足度(QOL)にとってこれほどまでに重要なのか、その理由を深く掘り下げていきましょう。

「平均寿命」とは?日本の現状と基本的な意味

「0歳児が平均して何歳まで生きるか」を示す期待値

まず、「平均寿命」という言葉について確認しましょう。これは、統計学的に「0歳における平均余命」を算出したもので、簡単に言えば、「その年に生まれた0歳の赤ちゃんが、平均して何歳まで生きられると期待されるか」を示す数値です。厚生労働省が毎年発表する「簡易生命表」などで最新の平均寿命を知ることができます。

国全体の健康水準や社会状況を反映する指標

平均寿命は、その国の医療技術水準、公衆衛生状態、栄養状態、生活環境の安全性、社会経済状況など、様々な要因を総合的に反映する指標として用いられます。日本が世界トップクラスの平均寿命を達成しているのは、これらの要因が高いレベルで維持されていることの表れと言えます。(2022年データ:男性81.05歳、女性87.09歳)

平均寿命の注意点

- あくまで「平均値」であり、個人の寿命を予測するものではない。

- 「健康な状態で生きられる期間」を示すものではない。

- 社会状況の変化(戦争、感染症流行など)によって変動する可能性がある。

寿命の「長さ」を示す重要な指標だが限界も

平均寿命は国の発展度や健康水準を示す重要な指標ですが、個人の人生の質(QOL)を測る指標としては限界があります。大切なのは、単に長く生きることだけでなく、いかに健康で充実した時間を過ごせるか、という視点です。

QOLの鍵!「健康寿命」とは何か?自立して生活できる期間

「健康上の問題なく自立して生活できる期間」のこと

次に、近年ますます注目されている「健康寿命」についてです。これは、WHO(世界保健機関)が2000年に提唱した指標で、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」と定義されています。言い換えれば、介護を受けたり、病気で寝たきりになったりすることなく、自立した生活を送ることができる期間の長さを指します。

単なる長寿ではなく「質の高い長寿」を目指す考え方

なぜ健康寿命という概念が生まれたのか?それは、平均寿命が延びる一方で、高齢期に介護が必要になったり、慢性疾患を抱えながら生活したりする人が増え、「単に長く生きるだけでなく、いかに健康で活動的に生きられるか」という、人生の「質」が問われるようになったからです。健康寿命は、まさしくこの「質の高い長寿」を目指す上で、非常に重要な指標となるのです。

健康寿命が意味するもの

- 日常生活(食事、入浴、着替え、移動など)を自分で行える。

- 病気や怪我による活動制限が少ない。

- 趣味や社会活動などに参加しやすい。

- 介護を必要としない期間が長い。

QOLと密接に関わる「健康な期間」の指標

健康寿命は、私たちが人生において、どれだけ長く「健康で自立した状態」を維持できるかを示す指標です。この期間が長ければ長いほど、私たちはより活動的で、充実した、質の高い人生を送ることができる可能性が高まります。

見過ごせない!平均寿命と健康寿命の「差」が示す現実

その差は「健康ではない期間」

「平均寿命」と「健康寿命」の違いを理解する上で、最も重要なポイントは、この二つの指標の間に存在する「差」が何を意味するか、ということです。この差は、平均的に見て、「健康上の問題によって日常生活に何らかの制限がある状態」で過ごす期間の長さを示しています。

なぜこの「差」が問題となるのか?

個人にとっては、この差が長いほど、病気や障害によって活動が制限され、生活の質(QOL)が低下する期間が長くなることを意味します。日常生活で支援や介護が必要になれば、精神的・経済的な負担も増大します。また、社会全体にとっても、この差が大きいことは、医療費や介護給付費といった社会保障費の増大に繋がり、現役世代の負担増や、社会保障制度の持続可能性への懸念を生じさせます。

平均寿命と健康寿命の差の現状(2019年データに基づく例)

- 男性:約8.37年 (平均寿命81.05歳 - 健康寿命72.68歳)

- 女性:約11.71年 (平均寿命87.09歳 - 健康寿命75.38歳)

※平均寿命は2022年、健康寿命は2019年推計値のため、あくまで目安)

この「差」を縮めることが個人と社会の課題

このデータは、日本人が人生の最後の約8年~12年間を、何らかの健康上の問題を抱えて過ごす可能性があることを示唆しています。この「平均寿命と健康寿命の差」をできるだけ短縮し、誰もが最後まで健康で自立した生活を送れるようにすること。それが、個人のQOL向上はもちろん、持続可能な社会を実現するための、現代日本の重要な課題なのです。

なぜ重要?「健康寿命」がQOLにこれほど影響する理由

健康寿命はQOLの根幹であり、人生の可能性を広げる鍵

平均寿命が延び続ける現代において、なぜ私たちは単なる「長さ」だけでなく、「健康寿命」という「質」を重視すべきなのでしょうか。その理由は、健康寿命が私たちのQOL(Quality of Life:生活の質)と、極めて深く、そして多面的に関わっているからです。

健康が身体・精神・社会・経済的な豊かさの基盤

なぜ健康寿命がQOLに大きな影響を与えるのか?QOLは身体的、精神的、社会的、経済的など多様な要素から成り、その多くの基盤が「健康であること」だからです。身体的に健康なら活動的で自立した生活が送れ、精神的安定や自信にも繋がり、仕事や社会活動への参加を可能にし、医療費等の経済的負担も減らします。

健康寿命がQOLの各側面に与える好影響

- 活動範囲の拡大(旅行、趣味、スポーツなど)

- 自立した生活の維持(身の回りのことを自分で行える満足感)

- 社会参加の継続(仕事、ボランティア、地域活動などで役割を持つ)

- 精神的な安定と自信(健康であることの安心感、自己肯定感向上)

- 経済的な負担の軽減(医療費・介護費の抑制)

- 家族への負担軽減(介護の必要性が減る)

健康寿命延伸は最重要課題

逆に、健康寿命が短く、病気や介護が必要な期間が長引けば、活動は制限され、精神的ストレスや経済的負担が増大し、QOLは著しく低下します。人生100年時代を真に豊かに生きるためには、健康寿命を延ばし、質の高い時間を長く過ごせるようにすることが、私たち一人ひとりにとって、そして社会全体にとっての最重要課題なのです。

日本の現状と課題:「健康寿命」を縮める要因とは?

世界トップクラスの平均寿命を誇る日本ですが、「健康寿命」という観点から見ると、どのような現状にあり、どのような課題を抱えているのでしょうか。そして、私たちの健康寿命を縮めてしまう可能性のある要因には、一体どのようなものがあるのでしょうか。

ここでは、まず日本の平均寿命と健康寿命に関する最新のデータを確認し、その間に存在する「差」がどのような状況にあるのかを見ます。その上で、健康寿命を脅かす主な要因として、生活習慣病のリスク、加齢に伴う身体機能の低下、そして社会環境の影響について、具体的なデータを交えながら解説していきます。

データで見る日本の平均寿命と健康寿命の現状

平均寿命は世界最高水準だが、健康寿命との差が存在

まず、日本の平均寿命と健康寿命の現状を、具体的なデータで確認しましょう。厚生労働省が発表している最新の統計によると、日本の平均寿命は依然として世界トップレベルを維持しています。しかし、健康寿命との間には、無視できない差が存在しているのが実情です。

医療進歩と生活習慣病の課題

平均寿命延伸の背景には医療技術の進歩などがありますが、一方で生活習慣病の増加などにより、「健康上の問題なく生活できる期間」である健康寿命の伸びは、平均寿命の伸びに比べて緩やかになっている傾向があります。

最新データに見る平均寿命と健康寿命

- 平均寿命(2022年):男性 81.05歳 / 女性 87.09歳

- 健康寿命(2019年推計値):男性 72.68歳 / 女性 75.38歳

- その差(不健康な期間):男性 約8.37年 / 女性 約11.71年

ギャップが示す課題

これらのデータは、日本人が長生きである一方、人生の最後の一定期間は、何らかの健康上の問題を抱え、日常生活に制限が生じる可能性があることを示唆しています。

要注意!拡大傾向にある「健康ではない期間」という課題

平均寿命と健康寿命の差は近年拡大する傾向

さらに深刻なのは、平均寿命と健康寿命の「差」、すなわち「健康ではない期間」が、近年縮まるどころか、むしろ拡大する傾向にあるという点です。これは、平均寿命の延びに対して、健康寿命の延びが追いついていないことを意味しており、看過できない課題となっています。

複合的な要因

なぜこの差が拡大傾向にあるのか?一つは医療技術進歩による延命。もう一つは生活習慣病の増加です。これにより比較的若い年齢から健康問題を抱え、健康寿命が短縮されるケースが増えていると考えられます。

過去データとの比較に見る差の拡大

過去データ(例:1990年と2019年の比較)を見ると、この間の平均寿命の延びに対し、健康寿命の延びが小さく、結果として差が拡大している傾向が見られます。

差の拡大はQOL低下と社会保障費増大を招く

平均寿命と健康寿命の差が拡大することは、個人にとっては日常生活に制限のある期間が長くなり、QOLの低下に直結します。また、社会全体にとっては、医療費や介護給付費といった社会保障費のさらなる増大を招き、制度の持続可能性を脅かす大きな問題となります。

健康寿命を縮める要因①:生活習慣病の深刻なリスク

不適切な生活習慣が最大の要因

私たちの健康寿命を縮めてしまう最も大きな要因の一つが、「生活習慣病」です。これは、日々の不適切な食生活、運動不足、喫煙、過度の飲酒、ストレスといった生活習慣の積み重ねが原因となって発症する病気の総称です。

生活習慣病は進行性でQOLを著しく低下

なぜ生活習慣病が大きな要因なのか?多くが自覚症状なく静かに進行し、気づいた時には心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる事態や、糖尿病合併症、がん、認知症など、QOLを著しく低下させる慢性的な状態に繋がるからです。複数の生活習慣病併発も多く、治療長期化や医療費負担も大きくなる傾向があります。

注意すべき主な生活習慣病

- 循環器疾患(心臓病、脳卒中など:日本人の死因約25%)

- 糖尿病(患者数約1000万人と推定)

- がん(悪性腫瘍:日本人の死因第1位、約30%)

- COPD(慢性閉塞性肺疾患:喫煙者の約20%が発症)

- 認知症(65歳以上の約15%が発症と推定)

- ロコモティブシンドローム(運動器症候群:40歳以上の約40%が該当)

生活習慣の改善が最重要課題

これらの生活習慣病は完治が難しく、長期にわたりQOLを低下させる可能性があります。しかし、多くは原因となる生活習慣を改善することで発症リスクを大幅に減らせる「予防可能な病気」でもあります。「1次予防」が最も重要です。

健康寿命を縮める要因②:加齢と社会環境の影響

加齢による機能低下と社会環境の問題も影響

生活習慣病のリスクに加え、「加齢に伴う身体機能の自然な低下」と、私たちが生活する「社会環境」も、健康寿命に影響を与える重要な要因です。

身体機能低下と健康格差

加齢による筋力、骨密度、関節柔軟性、視力・聴力、認知機能などの低下は、転倒や骨折、日常生活動作(ADL)の制限、社会参加の困難などを引き起こし、健康寿命を縮める直接的な原因となります。一方、経済格差、医療・福祉サービスへのアクセス差、社会的孤立、健康に関する情報格差といった社会環境の問題は、「健康格差」を生み出し、結果的に健康寿命にも影響を与えます。

加齢と社会環境による影響要因例

- 加齢による身体機能低下

- 筋力・骨密度低下(転倒・骨折リスク増)

- 関節柔軟性低下(痛み・可動域制限)

- 視力・聴力低下(日常生活への支障)

- 認知機能低下(記憶力・判断力低下)

- 社会環境の影響

- 経済格差(健康的な生活や医療へのアクセス制限)

- 地域格差(医療・介護サービスや健康プログラム利用の差)

- 社会的孤立(精神的ストレス増、健康悪化リスク増)

- 情報格差(適切な健康情報を得られない)

個人と社会双方の取り組みが必要

加齢による機能低下は避けられませんが、適切な運動や栄養摂取、認知トレーニングで進行を遅らせることは可能です。社会環境の問題には、個人レベルでの情報収集やコミュニティ参加に加え、社会全体として健康格差を是正し、誰もが健康的な生活を送りやすい環境を整備する取り組みが不可欠です。健康寿命の延伸は、個人の努力と社会のサポートの両輪で進めるべき課題です。

今日から実践!「健康寿命」を延ばすための5つのヒント

では、私たちは具体的に何をすれば「健康寿命」を延ばし、QOL(生活の質)の高い、充実した人生を長く送ることができるのでしょうか。特別なことや難しいことばかりではありません。日々の生活の中で、少し意識を変え、行動を積み重ねていくことが大切です。

ここでは、健康寿命を延ばすために特に重要とされる5つの要素、「食事」「運動」「睡眠」「ストレスマネジメント」「社会とのつながり」について、今日からでも実践できる具体的なヒントを、関連するデータなども交えながらご紹介します。ぜひ、ご自身の生活に取り入れられることを見つけてみてください。

ヒント①:バランスの取れた食生活を心がける

主食・主菜・副菜を基本に栄養バランスの良い食事

健康寿命を延ばすための最も基本的な土台となるのが、「バランスの取れた食生活」です。特定の食品に偏らず、様々な食品を組み合わせ、体に必要な栄養素をバランス良く摂取することが、健康維持と生活習慣病予防の鍵となります。

食生活の乱れは生活習慣病の最大リスク

高塩分、高脂肪、高糖質な食事の継続、野菜不足、朝食欠食といった食生活の乱れは、生活習慣病の最大リスク要因です。バランスの取れた食生活は、これらのリスクを低減する最も効果的な方法の一つです。

健康寿命を延ばす食生活のポイント

- 主食・主菜・副菜をそろえた食事を基本とする。

- 野菜・果物を積極的に摂取する(1日350g以上の野菜が目標)。

- 塩分・糖分・脂肪分を控える(特に加工食品に注意)。

- よく噛んでゆっくり食べる(満腹感を得やすく消化を助ける)。

- 朝食をしっかり食べる(体内時計を整えエネルギー補給)。

- 水分補給をこまめに行う(特に高齢者は脱水に注意)。

- 外食や中食は栄養成分表示を参考にする。

毎日の食事が未来の健康を作る

特別なスーパーフードを探す前に、日々の食事内容を見直しバランスを意識することから。少しの心がけの継続が、未来のあなたの健康に大きな違いをもたらします。

ヒント②:適度な運動習慣を身につける

有酸素運動と筋トレを組み合わせ、継続することが重要

バランスの取れた食生活と並んで、健康寿命を延ばすために不可欠なのが「適度な運動習慣」です。運動は、生活習慣病予防・改善、筋力・骨密度維持・向上、心肺機能強化、ストレス解消、認知機能維持など、心身の健康に多くの良い効果をもたらします。

運動不足は生活習慣病や身体機能低下の大きな原因

運動不足は、生活習慣病リスクを高めるだけでなく、加齢に伴う筋力低下(サルコペニア)や骨密度低下(骨粗しょう症)、関節柔軟性低下(ロコモティブシンドローム)を加速させ、転倒や骨折リスクを高めます。これらは自立した生活を妨げ、健康寿命を縮める大きな要因です。

健康寿命を延ばすための運動習慣のポイント

- ウォーキング:手軽な有酸素運動(1日30分以上、週3回以上目安)。

- 筋力トレーニング:筋肉量維持・向上(週2回程度、スクワット等自宅でも可)。

- ストレッチ:関節の柔軟性維持、怪我予防。

- 日常生活での活動量アップ:階段利用、早歩き、自転車利用など。

- 自分が楽しめる運動を見つける:ジョギング、水泳、ダンス、ヨガなど。

- 無理せず継続する:体調に合わせて強度や時間を調整。

「動く」習慣が心と体の健康を支える

「運動する時間がない」と感じる方も、まずは日常生活の中で意識的に体を動かすことから。小さな工夫の積み重ねが大切です。「動く」ことを習慣化することが、あなたの健康寿命を支えます。

ヒント③:質の高い睡眠を確保する

十分な時間と質の高い睡眠が心身の回復と健康維持に不可欠

健康寿命を延ばす上で、食事や運動と同じくらい重要なのが「質の高い睡眠」を十分に確保することです。睡眠は、日中に酷使した脳と体を回復させ、記憶を整理・定着させ、ホルモンバランスを整え、免疫機能を維持するなど、心身の健康維持に不可欠な能動的な生命活動です。

睡眠不足は様々なリスクを高める

慢性的な睡眠不足は、高血圧、糖尿病、心臓病といった生活習慣病リスクを高めることが分かっています。また、免疫機能低下、うつ病や不安障害リスク、日中の集中力・判断力低下によるミスや事故の原因にも。十分な質の高い睡眠をとることは、これらのリスクを軽減する基本的な条件です。

質の高い睡眠のための具体的な工夫

- 適切な睡眠時間の確保:一般的に7~8時間目安(個人差あり)。

- 規則正しい睡眠リズム:毎日同じ時間に寝起きし体内時計を整える。

- 快適な寝室環境:静か、暗い、適切な温度・湿度、自分に合った寝具。

- 寝る前の習慣:カフェイン・アルコール・食事・激しい運動・スマホ操作等を避ける。

- リラックスできる入眠儀式:軽いストレッチ、読書、音楽鑑賞、温かい飲み物など。

- 適度な昼寝:(必要な場合)午後3時までに30分以内。

- 朝日を浴びる:起床後に太陽光を浴び体内時計をリセット。

「睡眠は最高の健康法」と捉える

「時間は睡眠時間を削って作るもの」という考えは危険。「睡眠は最高の健康法であり未来への投資」と捉え、質と時間を確保する努力が重要です。

ヒント④:ストレスマネジメントを意識する

ストレスと上手に付き合い、心身への悪影響を軽減する

現代社会でストレスを完全に避けることは困難です。重要なのは、ストレスを溜め込まず、自分なりの方法で上手に付き合い、解消していく「ストレスマネジメント」を意識することです。過度なストレスは心身の健康に深刻な悪影響を及ぼし、健康寿命を縮める要因となり得ます。

慢性的なストレスは万病のもと

ストレス状態が続くと、自律神経やホルモンバランスが乱れ、免疫機能が低下し、生活習慣病リスクが高まります。また、うつ病や不安障害など精神疾患の原因にも。集中力低下、イライラなどを引き起こし、QOL全体を低下させます。ストレスと上手に向き合いコントロールするスキルが不可欠です。

効果的なストレスマネジメントの方法

- ストレス原因の特定:何がストレスになっているか把握する。

- 自分に合ったストレス解消法の実践:趣味、運動、音楽、入浴、瞑想、自然に触れるなど。

- 十分な休息と睡眠:疲れた心身を休ませる。

- 信頼できる人への相談:友人、家族、同僚、専門家などに話を聞いてもらう。

- 物事の捉え方を変える練習:リフレーミング、完璧主義を手放す。

- 笑う機会を増やす:ユーモア、お笑い番組など。

- マインドフルネスの実践:「今ここ」に集中し、思考のループから抜ける。

- 時間管理と優先順位付け:多忙によるストレスを軽減。

自分なりの解消法を見つけ、溜め込まない習慣を

ストレスをゼロにはできませんが、影響を最小限に抑えることは可能です。自分に合った解消法を見つけ、日常生活に組み込み、溜め込まないように。一人で抱えきれない場合は早めに専門家に助けを求めましょう。

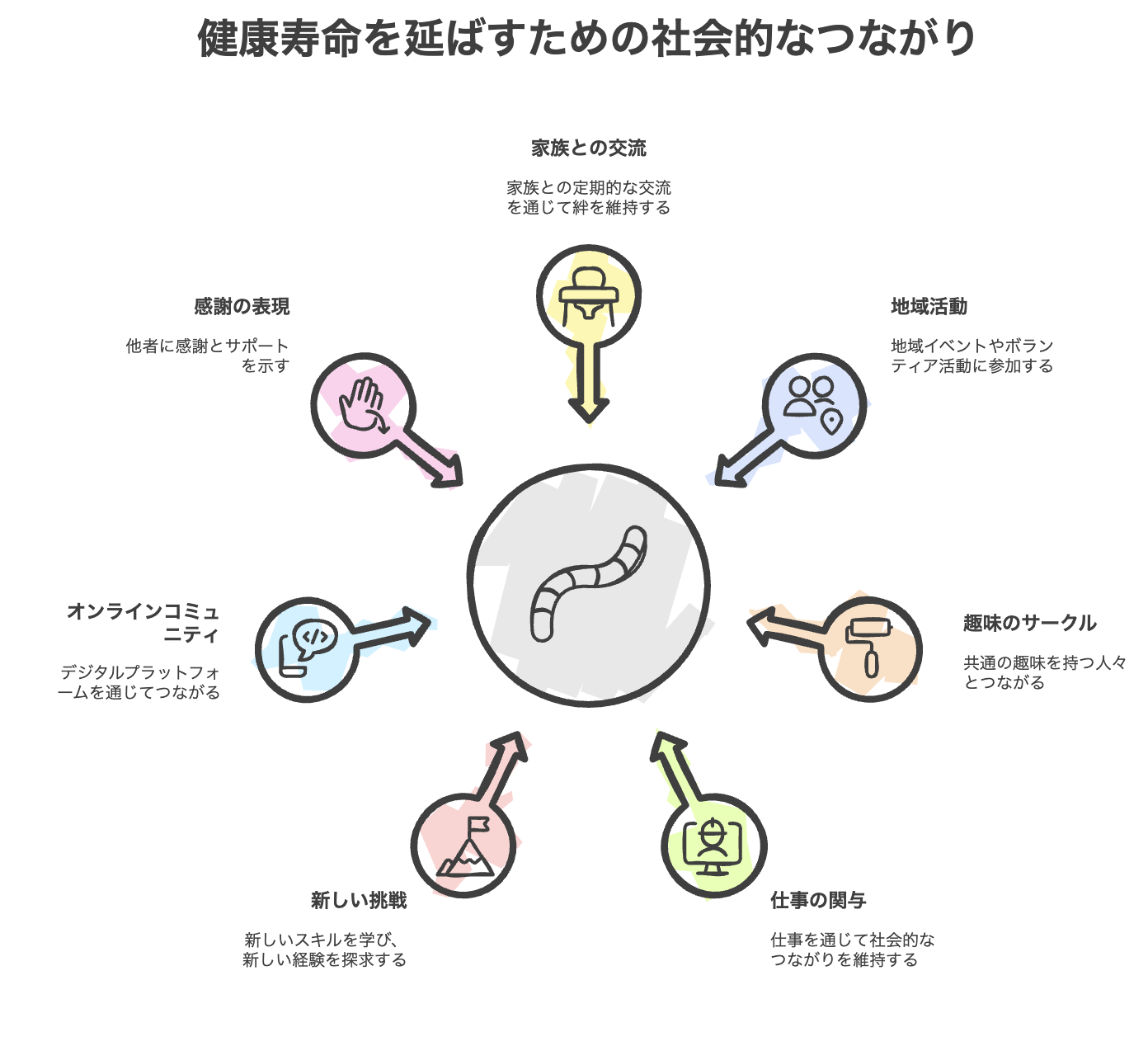

ヒント⑤:社会とのつながりを保ち続ける

孤立を防ぎ、多様な人との交流が心身の健康と生きがいを生む

健康寿命を延ばすためには、身体的・精神的健康に加え、「社会的な健康」も非常に重要です。家族や友人との良好な関係はもちろん、地域活動や趣味のサークル、仕事などを通じて、社会との接点を持ち続け、多様な人々と交流することは、孤独感を防ぎ、精神的な安定や生きがいをもたらし、結果的に心身の健康維持にも繋がることが分かっています。

社会的孤立は健康リスクを高め、交流は脳と心を活性化

なぜ社会とのつながりが重要か?社会的孤立は、うつ病や認知症、さらには死亡リスクまで高めることが指摘されています。人は他者との関わりの中で、自分の役割を見出したり、必要とされていると感じたりすることで、生きがいや自己肯定感を得られます。また、多様な人々とのコミュニケーションは、脳に適度な刺激を与え、認知機能の維持にも役立ちます。

社会とのつながりを保つための具体的な活動

- 家族や友人との定期的な交流(連絡、食事、旅行など)

- 地域活動への参加(自治会、ボランティア、イベントなど)

- 趣味のサークルや習い事への参加

- 可能であれば仕事を続ける(パートタイム、シルバー人材センターなど)

- 新しいことへの挑戦(学び直し、資格取得、旅行など)

- オンラインコミュニティの活用(共通の関心を持つ人との交流)

- 人に感謝を伝え、頼られる存在になる努力

積極的な社会参加が健康で豊かな長寿社会を作る

年齢を重ねても、閉じこもらずに、意識的に社会との接点を持ち続けること。それが、孤独を防ぎ、心身の健康を維持し、生きがいを持って人生を豊かに過ごすための鍵となります。

まとめ:健康寿命を延ばし、生涯現役で豊かな人生を

平均寿命がますます延び、「人生100年時代」が現実のものとなりつつある現代において、単に長く生きるだけでなく、いかに「健康で」「自分らしく」「活動的に」生きられるか、すなわち「健康寿命」を延ばし、QOL(生活の質)を高めることが、私たち一人ひとりにとって、そして社会全体にとっても、極めて重要な課題となっています。

この記事では、平均寿命と健康寿命の違い、健康寿命がQOLに与える影響、日本の現状と課題、そして健康寿命を延ばすための具体的な5つのヒント(食事、運動、睡眠、ストレスマネジメント、社会とのつながり)について、詳しく解説してきました。健康寿命の延伸は、個人の幸福度を高めるだけでなく、医療費や介護費の抑制、労働力の確保といった社会的な課題解決にも貢献します。

この記事の要点

- 健康寿命とは、健康上の問題なく自立して生活できる期間のこと。

- 平均寿命との差である「不健康な期間」の短縮が日本の課題である。

- 健康寿命の延伸は、QOL(生活の質)向上に直結する重要な鍵である。

- 生活習慣病、加齢、社会環境が健康寿命を縮める主な要因となる。

- 健康寿命を延ばすヒントは、バランスの取れた食事、適度な運動、質の高い睡眠、上手なストレス対処、社会との繋がりを保つこと。

- 日々の小さな生活習慣の見直しと、その継続が最も大切である。

- 個人の努力と社会全体の取り組みで、健康長寿な未来を目指す。

健康寿命を延ばすための取り組みは、特別なことではありません。バランスの取れた食事を心がけ、適度な運動を習慣にし、質の高い睡眠を確保し、ストレスと上手に向き合い、そして人との繋がりを大切にする。これら日々の生活における、基本的な、しかし非常に重要な習慣の積み重ねが、あなたの未来の健康を創り、人生を最後まで豊かに楽しむための基盤となるのです。この記事を参考に、ぜひ今日から、あなたにできることから始めてみてください。未来の自分への最高のプレゼントとして、健康的な生活習慣を築いていきましょう。