この記事で解決できる疑問・悩み

- 冷蔵庫の奥で忘れ去られた食材… またダメにしちゃった…

- 食材を使い切れないのって、私の計画性がないだけ?

- 食品ロスも減らしたいし、食費も節約したい!

毎日の食卓に彩りを与えてくれる、多種多様な食材たち。

美味しくて健康的な食事を作るためには欠かせない存在です。

一方で、「買ったはいいけれど、使い切れずに結局捨ててしまった…」

という、罪悪感とともにある経験、あなたにもありませんか?

冷蔵庫の奥で忘れ去られていたり、賞味期限が切れていたり…。

食材を無駄にしてしまうことは、単に「もったいない」だけでなく、家計への負担増、そして貴重な食料資源の損失という環境問題にも繋がる、無視できない課題です。

「でも、忙しくて計画的に買い物や料理をするのは難しい」

「一人暮らしだと、どうしても食材が余ってしまう」

食材をうまく使い切れない理由は、決して個人の「だらしなさ」だけではありません。

そこには、現代人のライフスタイルや、食を取り巻く環境、そして私たち自身の知識やスキルといった、様々な要因が複雑に絡み合っているのです。

この記事では、なぜ私たちは食材を使い切れないのか、その根本的な理由を深く掘り下げ、そして、その課題を解決するための具体的な方法を探ります。

計画的な買い物術から、賢い保存方法、リメイクレシピの活用、さらには便利なアプリの紹介まで。

この記事を読めば、あなたも「食材を使い切れない」悩みから解放され、無駄なく、美味しく、そしてQOL(Quality of Life:生活の質)の高い、豊かな食生活を送るためのヒントがきっと見つかるはずです!

なぜ?食材を使い切れない3つの主な理由とQOLへの影響【原因分析編】

まず、なぜ私たちは大切なお金を出して購入した食材を、使い切れずに無駄にしてしまうことがあるのでしょうか?

その原因を理解することが、問題解決への第一歩です。食材を使い切れない背景には、大きく分けて3つの理由が考えられます。

ここでは、その3つの主な理由(計画性の欠如、ライフスタイルの影響、情報・スキル不足)を分析し、それらが私たちのQOL(Quality of Life:生活の質)にどのような影響を与えているのかを解説します。

食材を使い切れない悩み:現状と深刻な問題点

冷蔵庫を開けると、奥の方にはいつ買ったか分からない野菜がしなびていたり、使いかけの調味料の賞味期限が切れていたり…。そして、残念ながらそれらをゴミ箱へ…。多くの家庭で、程度の差こそあれ、このような「食材を使い切れない」という悩み、すなわち「食品ロス」の問題が発生しています。 この問題は、単に家計における経済的な損失となるだけでなく、貴重な食料資源や、生産・輸送にかかったエネルギーを無駄にする環境問題でもあります。さらに、「もったいないことをしてしまった」という罪悪感や、「うまく管理できない」というストレスは、私たちの精神的なQOLをも低下させる要因となり得るのです。

- 冷蔵庫内での食品ロス(野菜、肉、魚、加工品など)

- 賞味(消費)期限切れによる廃棄

- 食費の無駄遣い

- 環境への負荷増大

- 罪悪感やストレスによる精神的負担

- 冷蔵庫内の乱雑化、管理の手間増加

食品ロスは、家計、環境、そして私たちの心にも影響を与える、決して軽視できない問題です。

理由①:計画性の欠如(献立・買い物・在庫管理の甘さ)

食材を使い切れない最も大きな、そして多くの人に共通する理由の一つが、「計画性の欠如」です。具体的には、その日に何を作るかという「献立」が曖昧なまま買い物に行くこと、スーパーなどで「特売」や「おいしそう」といった理由で衝動的に食材を買ってしまうこと、そして自宅の冷蔵庫や食品庫に何がどれだけあるかという「在庫」を把握していないこと。これらの計画性のなさが、結果的に必要以上の食材を購入してしまい、使い切れずに食品ロスを生む大きな原因となっています。

- 献立不明確 → とりあえず買い → 使わない食材発生

- 衝動買い・特売買い → 必要以上の購入 → 使いきれない

- 在庫不把握 → 重複購入、賞味期限切れ

理由②:ライフスタイルの変化と食品の多様化という現代的課題

食材を使い切れない理由は、個人の計画性だけでなく、現代社会特有の「ライフスタイルの変化」や「食環境の変化」にも影響されています。単身世帯や少人数世帯の増加は、食材を少量で使い切ることを難しくしています。外食や中食(惣菜・弁当)の機会の増加は、自宅で食材を使う機会を減らします。そして、スーパーに並ぶ食品の多様化は、目新しさから購入したものの、使いこなせない食材を生み出す可能性もあります。

- 単身・少人数世帯: 少量消費の難しさ、使い切りサイズの食材不足

- 外食・中食増加: 自炊機会減少による食材余り、鮮度低下

- 食品の多様化: 使い慣れない食材の購入と持て余し

これらの要因は、現代社会に生きる私たちにとって、ある程度避けられない側面もあります。

だからこそ、これらの課題を認識した上で、意識的な対策を講じていくことが、食材を無駄にしないためには重要となります。

理由③:情報・スキル不足(正しい保存法・活用レシピ・料理技術)

食材を使い切れない背景には、食材を長持ちさせる「正しい保存方法」を知らない、余った食材を使い切るための「活用レシピ」の情報が不足している、そして基本的な「料理スキル」が足りずに食材をうまく扱えない、といった「情報不足」や「スキル不足」が原因となっている場合も少なくありません。

- 保存知識不足: 不適切な保存による早期劣化、食材の廃棄

- 活用レシピ不足: 余り物食材の使い道が分からず、マンネリ化、結局捨てる

- 料理スキル不足: 食材の扱いへの不安、調理の失敗、新しい食材への挑戦意欲減退

食材を無駄なく使い切るためには、料理の腕前そのものよりも、むしろ

「正しい保存方法を知っているか」

「余った食材の活用法を知っているか」

といった知識の方が重要になる場面も多くあります。

学ぶ意欲を持ち、積極的に情報収集することが、食材活用能力を高める鍵となります。

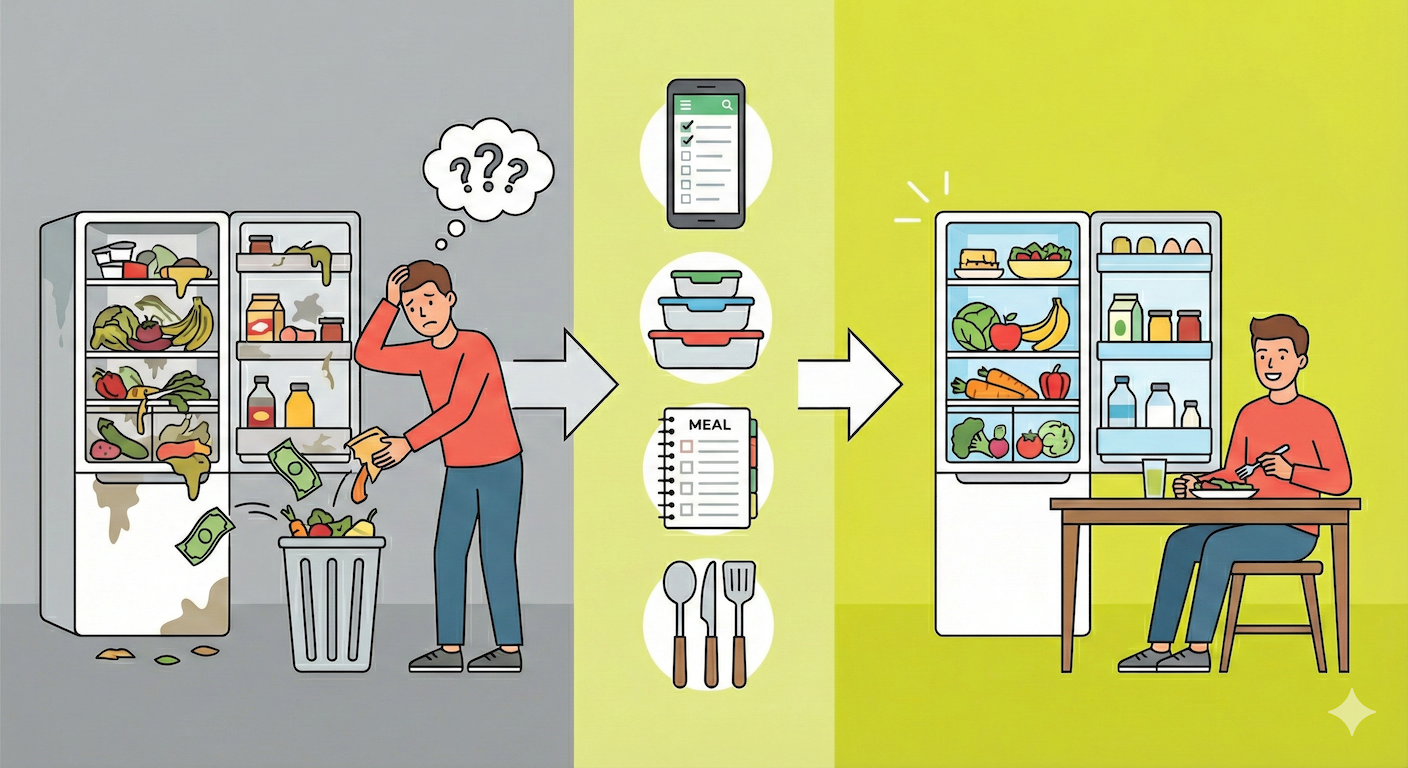

原因別アプローチ!食材を無駄にしないための4つの対策【解決策編】

食材を使い切れない理由には、計画性の問題、ライフスタイルの影響、そして情報やスキルの不足があることが分かりました。では、これらの原因に対して、私たちは具体的にどのような対策を講じれば良いのでしょうか?

ここでは、「計画」「保存」「活用」そして「学び」という4つのキーワードを軸に、食材を無駄にしないための具体的な対策と考え方を解説していきます。

対策①:計画的な買い物と献立作成を習慣化する

食材を使い切れない最大の原因である「計画性の欠如」を克服するための最も効果的な対策は、「計画的な買い物と献立作成」を実践し、習慣化することです。

家にある食材(在庫)と、これから必要になる食材(献立)を正確に把握することで、「何を」「どれだけ」買えば良いかが明確になります。

- 在庫確認: 買い物前に必ず冷蔵庫・食品庫をチェック(写真撮影も有効)

- 献立作成: 1週間分など期間を決めて大まかに作成(在庫食材活用を意識)

- 買い物リスト作成: 献立に基づき必要な食材・数量をリスト化

- リスト厳守: リストにあるものだけを購入する(衝動買い防止)

最初は少し手間に感じるかもしれませんが、この計画的なサイクルを習慣化することで、食品ロスは確実に減り、食費も節約でき、日々の献立の悩みからも解放されます。

対策②:食材の適切な保存方法を学び、実践する技術

計画的に購入した食材を無駄なく使い切るためには、「適切な保存方法」を知り、実践することが非常に重要です。

食材は、種類によって最適な保存温度や湿度が異なり、ちょっとした工夫で鮮度をより長く保つことができます。

- 野菜: 種類に応じて冷蔵/冷凍/常温を使い分ける、乾燥/湿気対策

- 肉・魚: チルド室保存 or 早めに小分け冷凍

- 果物: 追熟は常温、完熟後は冷蔵

- 冷凍保存: 小分け、ラップ+密閉袋、急速冷凍、解凍方法も考慮

- その他: 開封後の調味料・乾物は密閉保存など、各食材の特性に合わせる

インターネットや書籍などで、食材ごとの詳しい保存方法は簡単に調べられます。

正しい知識を身につけ、日々の生活の中で「一手間」を惜しまずに実践してみてください。

それが、食品ロス削減と、美味しい食事に繋がります。

対策③:残り物リメイクと食材有効活用のアイデアと工夫

計画的に買い物をし、適切に保存していても、どうしても中途半端に食材が余ってしまうことはあります。そんな時に役立つのが、「残り物リメイク」や「食材の有効活用」のアイデアです。少しの工夫とアイデアで、本来捨てられてしまうかもしれなかった食材に、新たな価値を与えることができます。

- 残り物リメイク: カレー→カレーうどん/ドリア、肉じゃが→コロッケなど

- 野菜の切れ端・皮: 野菜だし(ベジブロス)、きんぴら、炒め物

- ブロッコリーの芯: 薄切りで炒め物、スープの具

- 大根の葉: ふりかけ、炒め物

- 鶏皮: カリカリ焼き、スープだし

「これはもう捨てるしかないかな?」と思う前に、少しだけ立ち止まって、「何か別の料理に使えないかな?」と考えてみること。

インターネットで「〇〇(食材名) リメイク」などと検索すれば、たくさんのアイデアが見つかります。

対策④:情報収集と料理スキルアップで使いこなし能力向上

食材の保存方法や活用レシピ、そして基本的な料理スキルといった「情報」や「スキル」は、様々な方法で得ることができます。これらの情報源を積極的に活用し、知識を深め、スキルを向上させることが、食材を無駄なく使いこなし、料理のレパートリーを広げ、食生活をより豊かにするための重要なステップとなります。

- インターネット活用: レシピサイト、料理ブログ、保存方法検索、料理動画(YouTube等)

- 書籍・雑誌活用: 料理本、レシピ本、食材辞典、栄養に関する本

- 料理教室参加: 基本的なスキル、特定のジャンルの料理、プロのコツを学ぶ

- 家族・友人から学ぶ: 得意な人に教えてもらう、レシピ交換

- テレビの料理番組

実践!食品ロス削減とQOL向上への道【発展・継続編】

食材を使い切れない原因への対策が分かったところで、次は、それらをより効果的に実践し、食品ロスを減らし、豊かで質の高い食生活を実現するための、具体的な行動や考え方について掘り下げていきましょう。

情報収集の方法から、便利なツールの活用、そして最終的に目指すべき食生活とQOLの関係まで、今日からあなたの食生活を変えるためのヒントをお伝えします。

ツール活用術:食品ロス削減アプリなどの便利な味方

日々の食材管理や献立作成を、もっと効率的に、そして楽しく行うために、スマートフォンの「アプリ」や、その他の便利な「ツール」を活用するのも非常に有効な方法です。人間が忘れがちな在庫や期限の管理をアプリが記録しリマインド。冷蔵庫の中身を入力するだけで自動で献立やレシピを提案する機能は献立決めの悩みを大幅に軽減。食品ロスに関する情報やお得に食材を購入できる情報(フードシェアリングなど)を提供してくれるアプリもあります。

- 在庫管理アプリ: 冷蔵庫・食品庫の中身を記録・管理

- 賞味期限管理アプリ: 期限が近づくと通知

- レシピ提案アプリ: 家にある食材から作れるレシピを検索・提案

- 買い物リスト連携アプリ: 在庫と連動して買い物リスト作成

- フードシェアリングアプリ: 余剰食品のマッチング(例:TABETE、Kuradashiなど ※公式HP等でご確認ください)

- 家計簿アプリ(食費管理機能)

買い物リスト作成の重要性とコツ

(※このH3は「買い物リスト」の記事内容と重複するため、今回は「食材を使い切る」というテーマに沿って、リスト作成がどう貢献するかに焦点を絞り、簡潔に記述します。) 食材を使い切るためには、計画的な買い物が不可欠であり、そのための強力なツールが「買い物リスト」です。リストを作成することで、必要なものだけを購入する意識が高まり、衝動買いや重複買いを防ぎます。 これにより、購入する食材の量が最適化され、結果として使い切れずに捨ててしまう食品ロスを減らすことに直結します。

- 必ず冷蔵庫・食品庫の在庫を確認してから作成する

- 数日分~1週間程度の献立を大まかに決めてから、必要な食材をリストアップする

- 使い切れる量を意識して、食材の数量も記入する

- リストにないものは原則買わないと決める

購入頻度の最適化と食材管理

(※このH3は「食材購入頻度」の記事内容と重複するため、今回は「食材を使い切る」というテーマに沿って、購入頻度がどう貢献するかに焦点を絞り、簡潔に記述します。) 食材を無駄なく使い切るためには、「どれくらいの頻度で買い物に行くか」も重要な要素です。購入頻度が自分のライフスタイルや食材の消費ペースに合っていないと、まとめ買いしすぎて使い切れなかったり、逆に少量ずつ買いすぎて手間が増えたりします。 自分の生活に合った購入頻度を見つけることが、結果的に食材を計画的に消費し、食品ロスを減らすことに繋がります。

- 一度に管理できる食材の量を把握する

- 日持ちする食材と、すぐに使うべき生鮮食品を分けて考える

- 冷蔵庫・冷凍庫の容量と相談する

- 買い物に行ける時間や手間を考慮する

食材を使い切る生活がもたらす豊かなQOLとは?

経済的・時間的・精神的ゆとりと、健康的で満足度の高い食生活

食材を計画的に購入し、適切に保存し、そして最後まで美味しく使い切る——。そんな「食材を使い切る生活」を実践することは、単に節約や環境配慮になるだけでなく、私たちのQOL(Quality of Life:生活の質)そのものを、より豊かで、より満足度の高いものへと変えてくれる、素晴らしい効果を持っています。

- 経済的なゆとり(食費節約、無駄な支出減)

- 時間的なゆとり(買い物・調理・献立決めの効率化)

- 精神的なゆとり(ストレス・罪悪感の軽減、計画性による安心感)

- 健康的でバランスの取れた食生活の実現

- 料理のレパートリー拡大と食卓の豊かさ向上

- 環境への貢献による満足感

- 計画的な生活による自己管理能力の向上

(追加)「もったいない」から始めるサステナブルな食生活

環境への配慮と倫理的な消費

食材を使い切ることは、単に個人の家計や生活の質を高めるだけでなく、より大きな視点で見れば、地球環境への配慮や、食料資源の有効活用といった「サステナブル(持続可能)な社会」の実現にも貢献する行動です。「もったいない」という日本人が古くから持つ美徳は、現代社会において、ますますその重要性を増しています。

私たちにできること

- 必要な分だけ購入し、食品ロスを減らす。

- 地元の食材や旬の食材を選ぶ(フードマイレージ削減)。

- 皮や芯など、普段捨ててしまう部分も活用する工夫をする(ベジブロスなど)。

- 規格外野菜などを積極的に利用する。

- フードバンクやフードドライブなどの活動に関心を持つ。

まとめ:食材を賢く使い切り、無駄なく美味しく豊かな食卓へ

毎日の食生活の質は、私たちの健康、幸福感、そしてQOL(Quality of Life)そのものに直結しています。そして、その質を大きく左右するのが、日々の「食材選び」と、購入した食材を「使い切る」ための工夫です。「なんとなく」で買い物をし、冷蔵庫の奥で食材を眠らせてしまう生活から卒業し、自分自身の価値観に基づいた明確な「購入基準」を持ち、計画的に食材を選び、そして最後まで美味しくいただく知恵を身につけること。それが、無駄なく、美味しく、健康的で、豊かな食生活を実現するための鍵となります。

この記事では、食材を使い切れない原因を分析し、その対策(計画的な買い物・献立、適切な保存、リメイク・活用、情報収集・スキルアップ、アプリ活用)を具体的に解説してきました。大切なのは、完璧を目指すのではなく、ご自身のライフスタイルに合わせて、無理なく続けられる方法を見つけ、楽しみながら実践していくことです。

この記事の要点

- 食材を使い切れない主な原因は計画性不足、ライフスタイル、スキル不足にある。

- 解決策は計画的な買い物・献立、適切な保存、リメイク活用、学び、ツールの活用。

- 計画的な購入頻度と買い物リスト作成が食品ロスと無駄遣いを防ぐ基本。

- 食材の種類に合わせた正しい保存方法の実践が鮮度維持の鍵。

- 残り物リメイクや食材の有効活用で無駄なくレパートリーも広がる。

- レシピサイトやアプリ等を活用し知識とスキルを向上させることも有効。

- 食材を使い切る生活は家計、環境、心身の健康、QOL向上に繋がる。

- 「もったいない」の心でサステナブルな食生活を意識することも大切。

- 自分に合った方法を見つけ無理なく続けることが豊かな食生活への道。

食材を大切に使い切ることは、単なる節約術や環境活動ではありません。それは、日々の食事という、私たちの生活の根幹をなすものと丁寧に向き合い、知恵と工夫を凝らし、食卓を豊かに彩っていく、創造的で充実感のある営みなのです。ぜひこの記事を参考に、今日からできることから、食材を無駄にしない、賢く美味しい食生活への一歩を踏み出してみてください。きっと、あなたの食卓、そして毎日が、より豊かで輝きを増すはずです。

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)