この記事で解決できる疑問・悩み

- 毎日の買い物、正直ちょっと面倒… 頻度はどれくらいがベスト?

- 冷蔵庫で食材を腐らせてしまうことが多い… どうすれば減らせる?

- 食費も節約したいし、食品ロスも気になる! QOLも上げたい!

日々の食卓を彩る、新鮮で美味しい食材たち。私たちの生活に欠かせない存在ですが、その「買い方」、特に「購入頻度」について、あなたは深く考えたことがありますか? 「仕事帰りに毎日スーパーに寄るのが日課」「週末に1週間分をまとめ買いして、冷蔵庫がパンパン!」あるいは「ネットスーパーを週に1回利用している」「足りないものだけ、その都度買い足す」… 人それぞれ、買い物のスタイルは様々だと思います。

しかし、この「食材の購入頻度」は、実は私たちの食生活の質、家計、時間の使い方、そして環境への意識、ひいてはQOL(Quality of Life:生活の質)全体に、想像以上に大きな影響を与えている重要な要素なのです。「なんとなく」の習慣で買い物を続けるのではなく、自分自身のライフスタイルや価値観に合った、最適な購入頻度を見つけること。それが、食品ロスを減らし、食費を賢く節約し、そして何よりも、新鮮で美味しい食材を無駄なく楽しむ、豊かで健康的な食生活を送るための、大切な第一歩となります。この記事では、食材の購入頻度を見直すことの重要性から、あなたに合った頻度を見つけるための具体的なポイント、そして賢く頻度を調整していくための方法まで、詳しく解説していきます。

なぜ考える?「食材購入頻度」が食生活とQOLを左右する理由

まず、なぜ「食材の購入頻度」を意識することが、それほどまでに重要なのでしょうか? 毎日の習慣だからこそ、無意識に行いがちな買い物行動ですが、その頻度を見直すことには、多くのメリットが隠されています。

ここでは、多くの人が抱える買い物に関する現状の課題から、購入頻度を最適化することで得られる具体的なメリット、そしてそれが私たちのQOL(生活の質)にどのように繋がっていくのかを解説します。

食材購入頻度、意識してる?(現状と課題)

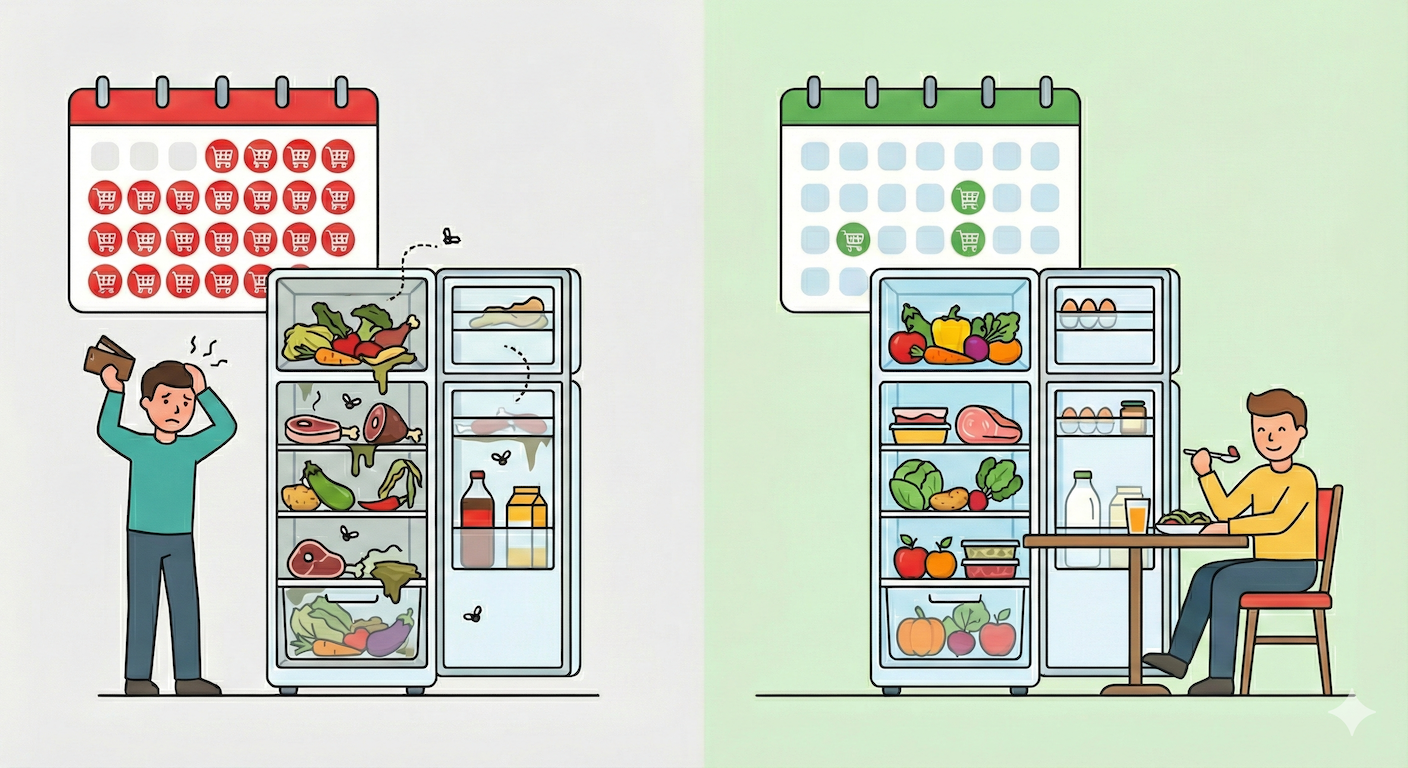

無計画な購入頻度は食品ロスや無駄遣い、ストレスの原因に

あなたは、週に何回くらい食材の買い物をしますか? その頻度は、計画的に決めていますか? 実は、意識せずに決まっている食材の購入頻度は、気づかないうちに食品ロスを生み出したり、無駄遣いを増やしたり、あるいは買い物の手間や時間的な負担を増大させたりしている可能性があります。

なぜ無計画な購入頻度が問題か?

計画性がないと、冷蔵庫の中身を把握しないまま買い物に行ってしまい、重複購入や買い忘れをしがちです。また、「とりあえず買っておこう」と必要以上に買い込み、使いきれずに腐らせる(食品ロス)リスクも高まります。スーパーでの衝動買いも増えやすくなります。頻繁すぎる買い物は時間と労力を要し、逆に少なすぎると新鮮な食材が手に入りにくく、一度の買い物量が多くなり運ぶのが大変になるなど、様々な非効率やストレスを生み出す原因となります。

購入頻度に関するよくある悩み・課題

- 冷蔵庫で食材を腐らせてしまう(食品ロスが多い)

- スーパーに行くと、つい余計なものを買ってしまう(無駄遣い)

- 必要なものを買い忘れ、何度も買い物に行く羽目になる

- 毎日の買い物が時間的・精神的に負担に感じる

- まとめ買いすると冷蔵庫がパンパンになり、管理しきれない

- 献立がマンネリ化しがちになる

購入頻度への意識が食生活改善の第一歩

まずは、自分自身の現在の食材購入頻度と、それに伴う問題点を意識すること。それが、より賢く、より快適な食生活、ひいてはQOLの高い暮らしを実現するための第一歩となります。

購入頻度最適化の5つのメリット(食品ロス減・節約・効率化等)

食品ロス削減、食費節約、献立効率化、鮮度確保、冷蔵庫整理に繋がる

では、自分に合った適切な食材の購入頻度を見つけ、それを実践することは、具体的にどのようなメリットをもたらすのでしょうか?

なぜ購入頻度の最適化がメリットに繋がるか?

必要な分だけを購入する習慣がつけば、食材を使い切れずに捨ててしまう食品ロスを大幅に減らすことができます。無駄な買い物が減ることで、食費の節約効果も生まれます。また、購入する食材が決まっていると、献立も計画的に立てやすくなり、日々の「何作ろう?」という悩みや時間が軽減されます。購入頻度を適切に設定すれば、生鮮食品を常に新鮮な状態で食卓に並べることができ、美味しさも栄養価も高まります。そして、冷蔵庫に無駄な食材が溜まらなくなるため、中身が把握しやすくなり、整理整頓された状態を保ちやすくなります。l.。

- 食品ロス削減(環境への配慮、罪悪感の軽減)

- 食費の節約(無駄遣いの防止、計画的な支出)

- 献立作成の効率化(計画性の向上、考える時間の短縮)

- 新鮮な食材の確保(美味しさ・栄養価アップ)

- 冷蔵庫の整理整頓(在庫管理の容易化、使い忘れ防止)

購入頻度の見直しは豊かで賢い食生活の基盤

このように、食材の購入頻度を意識し、自分に合わせて最適化することは、環境、家計、健康、そして日々の家事効率といった多方面に良い影響を与え、より豊かで賢い食生活を送るための重要な基盤となるのです。

購入頻度がQOLに与える影響

適切な購入頻度は、時間・経済・精神的ゆとりを生みQOLを高める

食材の購入頻度は、単に買い物の習慣というだけでなく、私たちのQOL(Quality of Life:生活の質)にも、直接的・間接的に影響を与える要素です。

計画性と効率性がQOL向上に繋がる理由

計画的な買い物は、無駄遣いを減らし、食費をコントロールしやすくすることで、経済的な安心感をもたらします。また、買い物にかかる時間や労力が最適化されることで、時間的なゆとりが生まれ、その時間を他の好きなことや大切なことに使うことができます。食品ロスが減ることは、環境への配慮という点での満足感や、食材を無駄にしてしまったという罪悪感からの解放にも繋がります。冷蔵庫が整理されている状態は、日々の料理のストレスを軽減し、スムーズな家事をサポートします。これらの効率化、ストレス軽減、そして計画的に生活をコントロールできているという感覚が、私たちの精神的な安定と充実感を高め、QOL全体の向上に貢献するのです。

購入頻度最適化がQOLに与える好影響

- 時間的ゆとりの創出(趣味、家族、休息など)

- 経済的な安心感(節約、予算管理)

- 精神的なストレス軽減(買い物、献立、食品ロス)

- 計画的な生活による自己効力感の向上

- 健康的で美味しい食生活による満足感

自分に合った購入頻度は豊かな生活への第一歩

自分にとって最適な食材の購入頻度を見つけ、実践することは、単なる家事の効率化にとどまらず、時間、お金、心にゆとりを生み出し、より豊かで満足度の高い生活を送るための、重要な第一歩と言えるでしょう。

あなたの最適解は?購入頻度を決めるポイントと種類別目安

食材購入頻度を最適化するメリットは理解できましたが、実際に「自分にとって最適な頻度」は、どのように決めれば良いのでしょうか? それは、画一的な答えがあるわけではなく、個々のライフスタイルや環境によって異なります。

ここでは、あなた自身の最適な購入頻度を見つけるために考慮すべき重要なポイントと、食材の種類別に考えられる購入頻度の目安について解説します。

購入頻度を決定する6つの重要ポイント(家族・冷蔵庫・献立等)

家族構成、冷蔵庫容量、献立計画、食材特性、買い物手段、店舗特性で判断

あなたにとって最適な食材の購入頻度を決定するためには、以下の6つの重要なポイントを総合的に考慮する必要があります。

なぜこれらのポイントが重要か?

家族構成やライフスタイルは必要な食材の量と種類を決定し、冷蔵庫・冷凍庫の容量は一度に購入・保存できる限界を定めます。献立の計画性は必要な食材を事前に把握できるかに関わり、食材ごとの保存期間はまとめ買いできるかの基準に。買い物に行ける頻度や交通手段は物理的な制約条件となり、利用店舗の特売日や品揃えを把握していれば、より効率的で経済的な買い物計画を立てられます。これらの要素を総合的に考慮しないと、現実的でない、あるいは継続困難な購入頻度を設定してしまう可能性があります。

購入頻度決定の6つのポイント

- 家族構成・ライフスタイル(人数、年齢、自炊頻度など)

- 冷蔵庫・冷凍庫の容量(保存スペースの限界)

- 献立の計画性(事前に必要な食材がわかるか)

- 食材の保存期間(日持ちするかどうか)

- 買い物手段・行ける頻度(交通手段、買い物にかける時間)

- 利用店舗の特性(特売日、品揃え、営業時間、アクセスの良さ)

自分の状況を多角的に分析し、バランスを見つける

これらのポイントについて、ご自身の状況を具体的に書き出してみましょう。そうすることで、どのくらいの頻度で、どのくらいの量の食材を購入するのが、自分にとって最も合理的で、無理なく続けられそうか、その最適解が見えてくるはずです。

【種類別】野菜・果物の購入頻度目安

葉物・傷みやすい果物は2~3日ごと、根菜・日持ち果物は週1回程度

野菜や果物は、種類によって鮮度の落ちやすさや日持ちする期間が大きく異なります。そのため、購入頻度も種類に合わせて調整するのが賢明です。

なぜ種類別に購入頻度を変えるのが良いか?

鮮度が味や食感、栄養価に直接影響するからです。葉物野菜などは時間が経つとしなびて栄養価も低下。果物も食べ頃を過ぎると風味が落ちます。これらの鮮度が重要な食材は、できるだけこまめに購入し新鮮なうちに消費するのが理想的。一方、根菜類などは適切な保存で比較的長期間品質を保てるため、まとめ買いしても無駄になりにくいです。

野菜・果物の購入頻度目安

- こまめ買い推奨(2~3日に1回程度):葉物野菜(ほうれん草、小松菜、レタス等)、もやし、きのこ類(種類による)、ベリー系の果物(いちご、ブルーベリー等)、桃など。

- 週1回程度のまとめ買いも可:根菜類(じゃがいも、人参、玉ねぎ、大根等)、キャベツ、ブロッコリー、りんご、柑橘類、バナナ(追熟を考慮)など。

- ポイント:旬のものは栄養価が高く、価格も手頃になることが多いので積極的に。

鮮度重視ならこまめに、日持ちするものは計画的に

全ての野菜・果物をこまめに買うのが難しい場合は、日持ちする根菜類などをストックし、傷みやすい葉物野菜や果物を必要に応じて買い足す、といった工夫も有効です。

【種類別】肉・魚・乳製品の購入頻度目安

肉・魚は鮮度重視で2~3日ごとが理想、冷凍活用も。乳製品は消費ペースで

肉や魚といった生鮮食品、そして牛乳やヨーグルトなどの乳製品も、鮮度や消費期限が重要な食材です。

なぜ鮮度や期限が重要か?

肉や魚は鮮度が落ちるのが比較的早く、時間が経つとドリップが出て旨味が失われたり、臭みが出たり、食中毒リスクが高まったりします。購入後は早く調理するか適切に保存(チルド、冷凍)が重要。乳製品は消費(賞味)期限が比較的短いため、期限内に消費できる量を計画的に購入する必要があります。

肉・魚・乳製品の購入頻度目安

- 肉・魚

- 2~3日に1回(冷蔵保存の場合、使う分だけ購入)

- 週1回(冷凍保存を活用する場合、購入後すぐに小分けして冷凍推奨)

- 乳製品

- 牛乳・ヨーグルト:2~3日に1回程度(消費ペースに合わせて)

- チーズ・バターなど保存性の高いもの:週1回程度でも可

鮮度と期限を最優先、冷凍保存を賢く活用

肉や魚は鮮度を、乳製品は期限を最優先に考え、無駄なく消費できる量と頻度で購入する計画を立てましょう。冷凍庫のスペース有効活用も、まとめ買いする上での重要ポイントです。

【種類別】調味料・保存食・冷凍食品の購入頻度目安

数週間~数ヶ月単位での購入、ただし開封後は早めに消費

醤油、味噌、油といった「調味料」、缶詰や乾麺などの「保存食品」、そして「冷凍食品」は、他の生鮮食品に比べて保存期間が長いのが特徴です。

なぜまとめ買いが可能で、開封後に注意が必要か?

塩分や糖分濃度が高い(調味料)、水分量が極端に少ない(乾物)、急速冷凍されている(冷凍食品)など、微生物が繁殖しにくい状態で加工・保存されているため、未開封なら長期間品質を保てます。しかし、開封後は空気に触れたり湿気を吸ったりして風味や品質が徐々に劣化。大きなボトルで買っても使い切る前に風味が落ちる可能性も。ストックしすぎると収納スペース圧迫や重複買いリスクも。

調味料・保存食・冷凍食品の購入・管理ポイント

- 購入頻度:数週間~数ヶ月に1回程度(在庫を確認した上で計画的に)。

- 購入時のチェック:賞味期限、容量(使い切れるか)、パッケージの破損がないか。

- 開封後の注意:密閉保存を心がけ、できるだけ早めに消費する。

- 在庫管理:定期的に在庫を確認し、リスト化しておくと重複買いや買い忘れを防げる。

在庫管理と開封後の消費ペースを意識

これらの日持ちする食材は、特売などを利用して計画的に購入するのがお得ですが、ストック状況を把握し、開封後は風味や品質が落ちる前に使い切ることを意識しましょう。

賢く調整&継続!購入頻度コントロール術と注意点

自分にとっての最適な購入頻度の目安が見えてきたら、次はそれを実現し、継続していくための具体的な方法と、見直しを行う際の注意点について考えていきましょう。買い物リストの作成やアプリの活用、保存方法の工夫など、日々のちょっとした行動が、購入頻度のコントロールと、無駄のない豊かな食生活に繋がります。

また、ネットスーパーや直売所など、多様な購入チャネルを賢く活用することも、購入頻度を最適化する上で有効な手段となります。

購入頻度を調整する6つの具体的方法(リスト・アプリ・保存法等)

リスト作成、アプリ活用、保存法工夫、冷凍活用、代替サービス利用

自分に合った食材の購入頻度を維持し、無駄なく効率的な買い物を実現するためには、いくつかの具体的な方法(コントロール術)を実践するのが効果的です。

なぜこれらの方法が頻度コントロールに役立つか?

買い物リストは計画外購入(衝動買い)を防ぎ、必要なものだけを買う基本。献立アプリは献立決めと買い物リスト作成を連動させ効率化。正しい保存法は食材寿命を延ばし、こまめな買い足しを減らす。特に冷凍保存は肉・魚・野菜等を長期保存可能にし、まとめ買いしやすく。ネットスーパーや宅配は買い物に行く手間と時間を省き、計画的注文をサポート。ミールキットは必要な食材が必要な分だけ届くため食品ロスを確実に減らし、献立を考える手間も省けます。

購入頻度を調整する6つの方法

- 買い物リストを作成し、それ以外は買わない。

- 献立アプリ・サービスを活用する(例:menew、タベリーなど )。

- 食材に合った正しい保存方法を実践する。

- 冷凍保存を積極的に活用する(下味冷凍、カット野菜冷凍なども)。

- ネットスーパー・食材宅配サービスを利用する(例:楽天西友、Oisixなど )。

- ミールキットを利用する(例:Kit Oisix、ヨシケイなど) 。

購入頻度を見直す際の注意点(無理しない・特売・在庫把握等)

無理せず徐々に、特売に惑わされず、在庫把握、季節・イベントも考慮

いざ食材の購入頻度を見直そうと思っても、焦って極端な変更をしたり、注意点を怠ったりすると、かえってストレスが増えたり、失敗したりする可能性があります。

なぜこれらの点に注意が必要か?

購入頻度を急激に減らしすぎると、食材が足りなくなったり献立の自由度が狭まったりしてストレスに。無理のない範囲で少しずつ調整を。特売品はお得ですが、「安いから」と必要以上に買い込むと食品ロスに。本当に必要か冷静に判断を。冷蔵庫等の在庫を把握していないと重複買いや買い忘れの原因に。季節で出回る食材や価格は変動し、イベント時は特別な食材が必要になることも。これら変動要因も考慮し柔軟に購入計画を調整する必要があります。

購入頻度見直し時の注意点

- 無理のない計画で徐々に調整する(急な変更はストレスの元)。

- 特売情報に惑わされすぎない(本当に必要か、使い切れるか冷静に判断)。

- 冷蔵庫・食品庫の在庫を常に把握しておく(写真やメモを活用)。

- 季節の変動(旬の食材、価格変動)を考慮に入れる。

- イベント等(年末年始、誕生日など)で必要な特別な食材も考慮する。

- 買い物に行く時間帯も考慮する(混雑状況、値引きシールのタイミングなど)。

多様な購入チャネルの活用(ネットスーパー・直売所等)

ネットスーパー、宅配、直売所、フードシェア等を賢く使い分ける

食材を購入する場所は、近所のスーパーマーケットだけではありません。オンラインスーパー(ネットスーパー)や食材宅配サービス、地域の農産物直売所、そして近年注目されているフードシェアリングサービスなど、多様な購入チャネルが存在します。

なぜ多様なチャネル活用が良いか?

各チャネルが異なるメリットを提供してくれるからです。ネットスーパーや宅配は自宅配送の利便性や計画的注文のしやすさが魅力。直売所では新鮮で旬な地元食材を比較的安価に手に入れられる可能性が。フードシェアリングは食品ロス削減貢献とともにお得に食材を入手できるチャンスも。ミールキット含む食材宅配は献立を考える手間や買い物時間を大幅削減。これらの選択肢から自分のライフスタイルや価値観に合わせ最適な購入チャネルを組み合わせることで、食材購入の満足度と効率をさらに高められます。

多様な購入チャネルの例と特徴

- オンラインスーパー/食材宅配:自宅配送で便利、計画購入しやすい、重い物も楽。

- 農産物直売所/道の駅/ファーマーズマーケット:新鮮、旬の地場産品、比較的安価な場合も、生産者との交流。

- フードシェアリングサービス:(例:TABETE、Reduce GOなど ※公式HP等でご確認ください) 食品ロス削減に貢献、お得に購入できる可能性。

- ミールキット宅配サービス:献立を考える手間削減、必要な分だけの食材で食品ロス少ない。

最適な購入頻度で豊かな食生活を

自分に合った購入頻度を見つけることが、QOL向上に繋がる

食材の購入頻度を見直し、自分にとって最適なペースを見つけること。それは、単に買い物という行為を効率化するだけでなく、食品ロスを減らし、食費を節約し、新鮮で美味しい食材を楽しみ、そして日々の家事ストレスを軽減することを通じて、私たちの食生活全体の質、ひいてはQOL(Quality of Life:生活の質)そのものを豊かにしてくれる、非常に価値のある取り組みです。

なぜ最適な購入頻度が豊かな食生活に繋がるのか?

計画的で無駄のない買い物が経済的安心感をもたらし、食品ロスという罪悪感からも解放。買い物や献立決めにかかる時間と労力が削減され、時間的・精神的ゆとりが生まれ、料理そのものを楽しんだり他のことに時間を使ったりできるように。新鮮な食材を適切なタイミングで購入し美味しく食べることは食卓の満足度を高め、健康維持にも繋がります。このように、自分に合った購入頻度の実践は、経済面、時間面、健康面、精神面といったQOLを構成する様々な要素に好影響を与えます。

最適な購入頻度がもたらす豊かな食生活

- 食品ロスが減り、環境にもお財布にも優しい

- 無駄遣いがなくなり、計画的に貯蓄できる

- 献立決めのストレスが軽減される

- 常に新鮮で美味しい食材を楽しめる

- 冷蔵庫がスッキリ整理され、管理が楽になる

- 時間にゆとりができ、料理を楽しんだり、他のことに時間を使える

試行錯誤しながら、自分だけの最適ペースを見つけよう

最適な購入頻度は、家族構成やライフスタイルによって一人ひとり異なります。「週に〇回が良い」という絶対的な正解はありません。大切なのは、この記事で紹介したポイントや方法を参考にしながら、試行錯誤を繰り返し、自分(たち)にとって最も心地よく、無理なく続けられるペースを見つけ出すことです。

まとめ:最適な食材購入頻度で、無駄なく美味しく豊かな食卓を

毎日の食卓に欠かせない食材の買い物。その「購入頻度」について、深く考えたことはありましたか? 何気なく行っている買い物の頻度が、実は食品ロス、食費、家事の時間、そして日々のストレスにまで影響を与え、私たちのQOL(生活の質)を左右している可能性があるのです。

この記事では、食材の購入頻度を見直すことの重要性とそのメリットから、最適な頻度を決定するためのポイント、食材別の購入目安、そして購入頻度を賢く調整するための具体的な方法まで、幅広く解説してきました。大切なのは、画一的なルールに縛られるのではなく、ご自身のライフスタイルや価値観に合わせて、無理なく続けられる「最適な購入頻度」を見つけ、実践していくことです。

この記事の要点

- 食材購入頻度の最適化は、食品ロス削減、節約、効率化、QOL向上に繋がる。

- 主なメリットは食品ロス減、食費節約、献立効率化、鮮度確保、冷蔵庫整理。

- 頻度決定は家族構成、冷蔵庫容量、献立、食材特性、買い物手段等を考慮。

- 野菜・果物は種類により頻度調整、肉・魚は鮮度重視か冷凍活用で判断。

- 調味料・保存食・冷凍食品は在庫を確認し計画的に補充すること。

- 頻度調整にはリスト作成、アプリ、保存法、ネットスーパー等が有効。

- 見直し時は無理せず、在庫把握、特売への冷静な判断、季節変動を意識。

- 自分に合った購入頻度を見つけることが、豊かで賢い食生活への道。

食材の購入頻度を見直すことは、単なる節約術や時短術ではありません。それは、食という、私たちの生活の根幹をなすものと丁寧に向き合い、環境への配慮、経済的な賢さ、そして日々の豊かさを追求していくための、重要なステップです。ぜひこの記事を参考に、あなたにとってベストな食材の購入頻度を見つけ、無駄なく、美味しく、そして心豊かに過ごせる食卓を実現してください。

.png)

.png)

.png)