この記事で解決できる疑問・悩み

- 浴室掃除、正直言って面倒くさい…

- カビや水垢、どうすれば効果的に落とせる?

- もっと楽に、キレイな浴室をキープする方法はないの?

一日の疲れを洗い流し、心身ともにリラックスできる、私たちにとってかけがえのない空間、それが「浴室」です。しかし、その心地よさとは裏腹に、浴室は家の中でも特に汚れやすく、悩みの種となりやすい場所でもあります。高温多湿な環境は、カビやヌメリの温床となり、水道水に含まれるミネラルは頑固な水垢を残し、石鹸カスや皮脂汚れも蓄積しやすい…。気づけば、タイルの目地が黒ずんでいたり、鏡がウロコ状に曇っていたり、排水口から嫌な臭いがしたり…。「掃除しなきゃ」と思いつつも、その大変さから、つい後回しにしてしまう、なんて経験はありませんか?

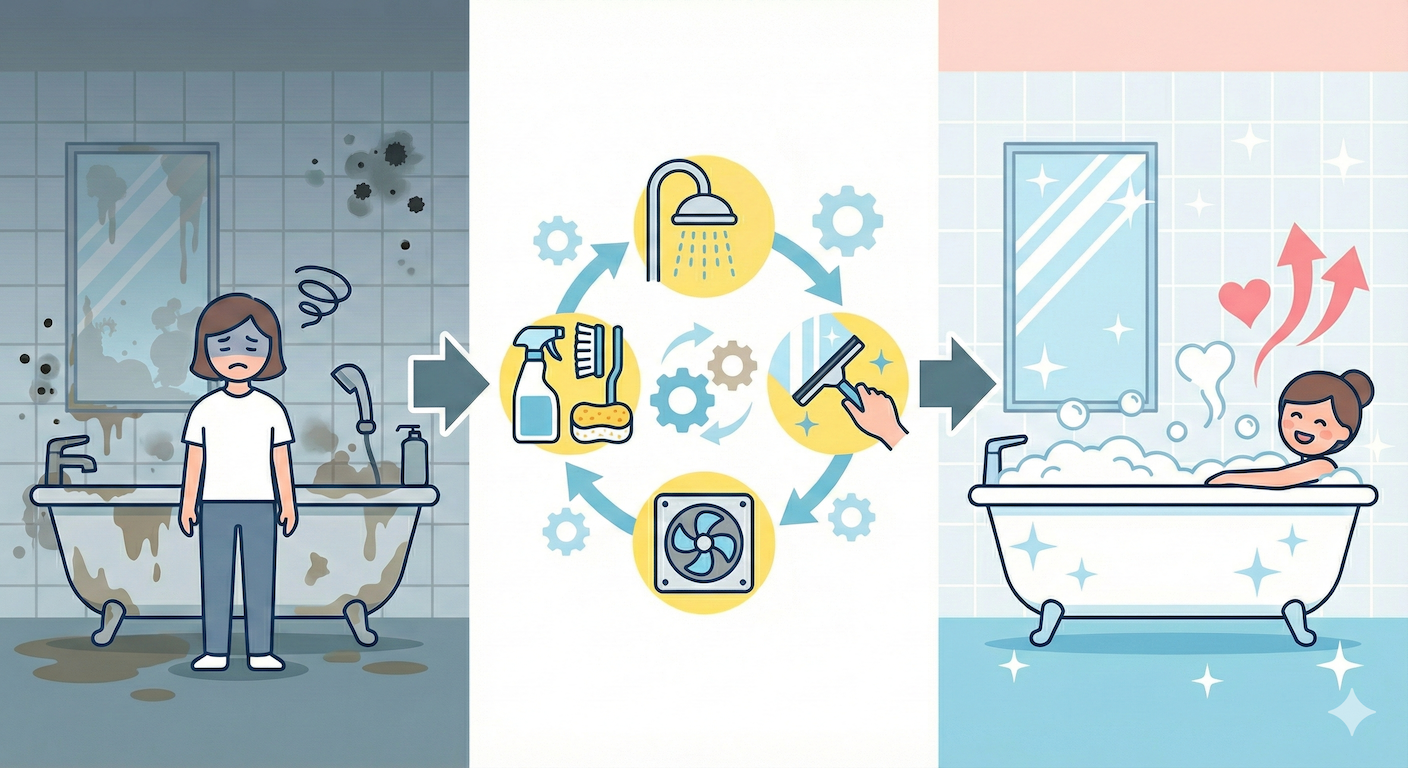

しかし、清潔で快適な浴室は、私たちのQOL(Quality of Life:生活の質)を高める上で、非常に重要な要素です。見た目の美しさだけでなく、衛生面での安心感、そして何よりもリラックスできる空間は、日々の活力を養うために不可欠です。この記事では、「浴室掃除は面倒だ」と感じているあなたに向けて、その重要性を再確認するとともに、汚れの種類や場所に応じた効果的な掃除方法、そして何よりも掃除を格段に楽にするための「3つの魔法」(ながら掃除、ついで掃除、予防掃除)について、具体的かつ実践的な情報を徹底解説します。この記事を読めば、あなたも浴室掃除の基本とコツをマスターし、最小限の手間で、常に清潔で心地よいバスルームをキープできるようになるはずです!

なぜ今「浴室掃除」?その重要性とQOL向上への基本【理解編】

まず、なぜ浴室掃除がこれほどまでに大切で、そしてなぜ浴室はそんなにも汚れやすいのでしょうか? 掃除を始める前に、その必要性と、基本的な掃除の準備・手順を理解しておくことが、効果的かつ効率的な掃除への第一歩となります。

ここでは、浴室特有の汚れの原因とその放置リスク、QOLとの関係、そして掃除を始める前に揃えておきたい道具や基本的な手順について解説します。

浴室掃除が大切な本当の理由

「浴室掃除」を重要視するのには、明確な理由があります。それは、清潔で快適な浴室が、私たちの「生活の質」そのものに多大な好影響を与えるからです。

- 心身のリフレッシュ効果向上:清潔な空間での入浴は、より深いリラックスと疲労回復を促す。

- 健康リスクの低減:カビや雑菌の繁殖を抑え、アレルギーや感染症のリスクを減らす。

- 精神的なストレス軽減:汚れや臭いによる不快感がなくなり、心地よく過ごせる。

- 自己肯定感の向上:「キレイな空間を維持できている」という達成感や満足感。

- 家族関係の円滑化:快適な共有空間は、家族間の小さなイライラを減らす可能性も。

浴室掃除を怠るとどうなる?汚れの正体と放置リスク

高温多湿で汚れ蓄積しやすく、放置は健康・住居・QOLに悪影響

浴室掃除がなぜ重要なのか? それは、浴室が家の中で最も「汚れやすい」環境の一つであり、その汚れを放置することが、健康への悪影響、住居の劣化、見た目の不快感、そして日々のストレス増加といった、私たちのQOLを低下させる様々な問題を引き起こす可能性があるからです。

- カビ(黒・ピンク等):原因(高温多湿+石鹸カス等の栄養源)→リスク(アレルギー、喘息悪化、建材劣化)

- 水垢(白いウロコ状汚れ):原因(水道水中のミネラル分固着)→リスク(見た目悪化、一度付くと落としにくい)

- 石鹸カス・ヌメリ:原因(石鹸成分+皮脂・水垢など)→リスク(カビの栄養源、滑って転倒の危険)

- 皮脂汚れ(黄ばみ・黒ずみ):原因(体から出る皮脂や汗)→リスク(臭いの原因、他の汚れと結合し頑固化)

掃除の基本①:まず揃えたい洗剤と道具リスト

汚れの種類に合わせた洗剤と、効率的な掃除道具を揃える

効果的な浴室掃除を行うためには、まず適切な「洗剤」と「道具」を準備することが大切です。浴室の汚れがカビ、水垢、石鹸カス、皮脂汚れなど多岐にわたるため、それぞれの汚れの性質に合った洗剤を使わなければ効果的に落とせません。

- 洗剤類

- 浴室用中性洗剤(普段使い)

- カビ取り剤(塩素系/酸素系)

- クエン酸(水垢・石鹸カス用)

- 重曹(ヌメリ・皮脂汚れ用)

- 道具類

- スポンジ(複数種類)

- ブラシ(複数種類)

- ゴム手袋

- マイクロファイバークロス

- スクイージー

- 古い歯ブラシ

- (あれば便利)柄付きブラシ、ヘラ、バケツ、ゴーグル、マスク

掃除の基本②:効率的な8つの手順をマスターしよう

換気→予洗い→洗剤塗布→つけ置き→こすり洗い→すすぎ→水切り→乾燥

浴室掃除を効率的かつ効果的に行うためには、基本的な「手順」を知っておくと便利です。

- 換気する:窓開け or 換気扇ON

- 予洗い:シャワーで全体を濡らし、大きな汚れを流す

- 洗剤塗布:汚れに合わせ適切な洗剤を

- つけ置き:必要なら洗剤を浸透させる時間をおく

- こすり洗い:スポンジやブラシで優しく

- すすぎ:洗剤と汚れをしっかり洗い流す

- 水切り:スクイージー等で水滴をしっかり切る

- 乾燥:換気扇を回し続け、しっかり乾燥させる

汚れ・場所別攻略!効果的な浴室掃除の実践テクニック【実践編】

基本的な掃除手順を理解したら、次は浴室特有の「汚れ」の種類と、カビが生えやすい「場所」に合わせた、より具体的な掃除テクニックをマスターしましょう。汚れの性質や場所の特性に合わせたアプローチで、頑固な汚れも効率的に落とすことができます。

ここでは、カビ、水垢、石鹸カス・ヌメリ、皮脂汚れといった代表的な汚れの落とし方と、天井、壁、床、浴槽、小物類など、場所ごとの掃除のポイントを詳しく解説します。

【汚れ別】カビ(黒・ピンク)の効果的な落とし方と比較

軽いカビは中性洗剤、頑固な黒カビは塩素系、安全重視なら酸素系

浴室の最大の敵とも言える「カビ」。カビ取りには、カビの程度に合わせて洗剤を使い分けるのがポイントです。軽いカビやピンクぬめり(アカカビ)であれば、浴室用中性洗剤で落ちることも。しかし、根を張った頑固な黒カビには、塩素系カビ取り剤の高い殺菌・漂白力が効果的です。ただし、塩素系は素材を傷めたり、使用時の安全性(換気、保護具、混合禁止)に細心の注意が必要です。酸素系は効果が穏やかですが、比較的安全性が高く素材へのダメージも少ない傾向があります。

- 軽いカビ・ピンクぬめり:中性洗剤でこすり洗い、または酸素系カビ取り剤。

- 頑固な黒カビ:塩素系カビ取り剤を使用(換気・保護具必須、パック推奨)。

- ゴムパッキンのカビ:塩素系カビ取り剤を塗布しパック後、水で洗い流す(強くこすらない)。

【汚れ別】水垢・石鹸カス・皮脂汚れの簡単撃退法

水垢・石鹸カスにはクエン酸、皮脂汚れ・ヌメリには重曹が効果的

カビと並んで浴室でよく見られるのが、白くザラザラした「水垢」、石鹸と皮脂などが混ざった「石鹸カス」や「ヌメリ」、そして壁や床の「皮脂汚れ(黄ばみ・黒ずみ)」です。これらの汚れは性質が異なるため、それぞれに合った洗剤を使うのが効果的に落とすコツです。

- 水垢・石鹸カス(アルカリ性汚れ):クエン酸水スプレー+パック+こすり洗い。

- 皮脂汚れ・ヌメリ(酸性汚れ):重曹ペースト+こすり洗い。排水口は重曹+熱湯も。

- 軽い汚れ全般:浴室用中性洗剤+スポンジ。

【場所別】天井・壁・床・浴槽の掃除ポイントとコツ

天井はワイパー活用、壁・床は洗剤で、浴槽はこまめな洗浄を

浴室の中でも、面積の広い天井、壁、床、そして浴槽は、それぞれ汚れの種類や掃除のしやすさが異なります。

- 天井:フロアワイパー+クロス(洗剤orエタノール)で安全に拭く(液だれ注意)。

- 壁:中性洗剤+スポンジで上から下へ洗い、シャワーで流す。

- 床:ブラシでこすり洗い、排水口周りは特に念入りに。

- 浴槽:入浴後すぐに中性洗剤+スポンジで洗う習慣を。水垢にはクエン酸。

【場所別】シャワー・鏡・蛇口・排水口など細部の徹底清掃

小物類も忘れずに、水垢、カビ、ヌメリ対策を徹底する

天井や壁、床、浴槽といった広い面積だけでなく、シャワーヘッド・ホース、鏡、蛇口、排水口、換気扇、ドアといった、浴室内の「小物」や「設備」の掃除も、清潔で快適な空間を維持するためには欠かせません。

- シャワーヘッド・ホース:分解洗浄 or クエン酸浸け置き、使用後は水滴拭き取り。

- 鏡:クエン酸パック+マイクロファイバークロス、普段から水切り、曇り止め活用。

- 蛇口:クエン酸水+メラミンスポンジ or 古い歯ブラシで磨く。

- 排水口:髪の毛やゴミは毎日取り除く。定期的に重曹+熱湯、またはパイプクリーナーで洗浄。

- 換気扇:月に一度程度、フィルターのホコリを掃除機で吸い取り、カバーを拭き掃除。

- ドア:特にパッキン部分はカビが生えやすいので、カビ取り剤で念入りに。ドア全体も拭き掃除。

もう面倒じゃない!浴室掃除を楽にする魔法と継続のコツ【応用編】

「浴室掃除は大切だと分かっていても、やっぱり面倒…」「毎日続けるのは難しい…」そう感じている方も多いでしょう。しかし、掃除に対する考え方や、日々の習慣を少し変えるだけで、浴室掃除は驚くほど楽になります。

ここでは、あなたのライフスタイルに合わせた無理のない掃除頻度の決め方と、浴室掃除の負担を劇的に軽減する「ながら掃除」「ついで掃除」「予防掃除」という3つの魔法、そしてそれらを組み合わせた最強のルーティン、さらにモチベーション維持の秘訣やプロの活用法について解説します。

無理なく続ける!ライフスタイル別・浴室掃除の最適な頻度

毎日簡単掃除+週1しっかり掃除を基本に、状況で調整

浴室掃除を継続するためには、自分のライフスタイルや家族構成に合わせて、無理のない「頻度」を設定することが大切です。

- 基本:毎日(簡単掃除)、週1回(しっかり掃除)、月1回(念入り掃除)

- 一人暮らし:週1~2回しっかり+毎日の簡単掃除(入浴頻度による)

- 共働き夫婦:平日簡単掃除分担+週末しっかり掃除 or 家事代行活用

- 子育て世帯:毎日の簡単掃除重視+週1しっかり掃除(汚れやすい)

- 高齢者世帯:無理のない範囲で週1程度、特に安全に関わる箇所はこまめに

掃除を劇的に楽にする魔法①②:「ながら掃除」と「ついで掃除」

「ながら掃除」で時間を有効活用、「ついで掃除」で汚れの蓄積を防ぐ

浴室掃除を「面倒な特別な作業」と捉えるのではなく、日々の生活動線の中に組み込んでしまうのが、楽に続けるための最大のコツです。そのための魔法が「ながら掃除」と「ついで掃除」です。これらの方法は、「掃除のためだけの時間」を特別に確保する必要がないため、掃除に対する心理的なハードルを下げ、無理なく習慣化できます。

- ながら掃除

- シャンプー待ちに鏡・蛇口磨き

- 湯船で天井・壁拭き(手が届けば)

- 歯磨き中に洗面ボウル磨き

- ついで掃除

- 入浴後にシャワーで全体を流し、水滴を拭く

- 排水口の髪の毛をその日のうちに取り除く

- 洗面台使用後に水滴を拭く

掃除を劇的に楽にする魔法③:「予防掃除」と最強ルーティン

「予防掃除」で汚れを未然に防ぎ、3つの掃除法を組み合わせて習慣化

掃除を楽にするための究極の方法、それは「そもそも汚さない」「カビを生やさない」ための「予防掃除」です。カビの発生条件である「湿度」と「栄養源」を徹底的に排除する工夫を日頃から行うこと。そして、これまで紹介した「ながら掃除」「ついで掃除」「予防掃除」を組み合わせ、自分なりの「最強の浴室掃除ルーティン」を確立・習慣化することが鍵となります。

- 予防掃除アイデア

- 換気徹底(入浴後長時間、24時間換気ON)

- 水滴を残さない(スクイージー、タオルで水切り)

- 床に物を置かない(「浮かせる収納」活用)

- 排水口ゴミは毎日取る

- 防カビグッズ活用(くん煙剤など)

- 組み合わせルーティン例

- 毎日:「ついで」に水切り・排水口ゴミ取り、「予防」で換気扇ON

- 入浴中:「ながら」で鏡拭き

- 週1回:中性洗剤で全体掃除

- 月1回:換気扇フィルター掃除、防カビくん煙剤

清潔な浴室で実現する快適バスタイムとQOL向上効果

清潔で心地よい浴室は、心身のリラックスとQOL向上に不可欠

掃除が行き届き、カビや水垢、ヌメリのない、清潔で心地よい浴室。そんな空間で過ごすバスタイムは、私たちの心と体に深いリラクゼーションをもたらし、日々のストレスを解消し、明日への活力を与えてくれます。清潔で快適な浴室環境を維持することは、単に衛生的なだけでなく、私たちのQOL(Quality of Life:生活の質)を豊かにするために、非常に重要な要素なのです。

- 深いリラックス効果とストレス解消

- 衛生的な安心感と健康維持

- 心地よい空間での満足感・幸福感

- 掃除ストレスからの解放

- 自己肯定感の向上(管理できているという感覚)

浴室掃除のモチベーション維持とプロの活用法

楽しみながら、時には頼りながら

浴室掃除を継続するためには、モチベーションを維持する工夫も大切です。

- 掃除後の達成感・爽快感を意識する

- 好きな音楽を聴きながら掃除する

- 家族に掃除の成果を褒めてもらう

- お気に入りの掃除道具や洗剤を使う

- 短時間で終わらせる目標を設定する

まとめ:浴室掃除をマスターして、清潔で快適なバスタイムを毎日!

浴室掃除は、面倒で気が重い家事の代表格かもしれません。しかし、カビや水垢、ヌメリといった汚れを放置することは、見た目の問題だけでなく、健康へのリスクや日々のストレスにも繋がります。清潔で快適なバスタイムは、私たちのQOL(Quality of Life:生活の質)を高める上で、実は非常に重要な要素なのです。

この記事では、浴室が汚れやすい理由とそのリスク、掃除の基本的な手順と道具、汚れや場所に応じた効果的な掃除方法、そして何よりも掃除を格段に楽にする「ながら掃除」「ついで掃除」「予防掃除」という3つの魔法について、詳しく解説してきました。大切なのは、完璧を目指すのではなく、カビが生えにくい環境を日々の習慣で作ること(予防)、そして汚れが軽いうちに、あるいは気づいた時にサッと対処する(ながら・ついで)という意識を持つことです。

この記事の要点

- 浴室掃除は健康・衛生・美観・QOL維持のために不可欠。

- 掃除の基本手順は「換気→予洗い→洗剤塗布→つけ置き→洗浄→すすぎ→乾燥」。

- 汚れ(カビ、水垢、皮脂等)や場所(天井、床、浴槽等)に合わせ掃除法を選択。

- カビにはカビ取り剤、水垢にはクエン酸、皮脂汚れには重曹が有効。

- 掃除を楽にする鍵は「ながら掃除」「ついで掃除」「予防掃除」の実践。

- 日々の換気・水切り・栄養源除去等の「予防掃除」が最も効果的。

- 無理のない掃除頻度(例:毎日簡単な掃除+週に1回のしっかり掃除)を習慣化。

- 清潔で快適な浴室は心身のリラックス効果を高め、QOL向上に大きく貢献。

- モチベーション維持の工夫や、時にはプロのクリーニング活用も有効。

浴室掃除を「大変な大仕事」と捉えるのではなく、日々の生活の中に無理なく組み込める「小さな習慣」へと変えていくこと。それが、常に清潔で心地よいバスルームを維持し、毎日のバスタイムを最高の癒やしとリフレッシュの時間にするための秘訣です。ぜひこの記事を参考に、あなたに合った掃除スタイルを見つけ、カビや汚れのストレスから解放された、快適な毎日を手に入れてください。

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)