この記事で解決できる疑問・悩み

- 日用品、いつも買いすぎちゃう… or 足りなくて困る…

- ストックって、どれくらい持っておくのが正解?

- 無駄なく、賢く日用品を管理して、QOLを上げたい!

シャンプー、洗剤、トイレットペーパー、ティッシュ…。私たちの毎日の生活を支える「日用品」は、なくてはならない存在です。しかし、その購入や管理について、「ついつい特売で買いすぎてしまう」「ストックがあると思っていたのに、いざ使おうとしたら無かった」「収納スペースがストックでパンパン…」といった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか? 「なんとなく」の感覚で日用品を管理していると、無駄な出費が増えたり、必要な時に足りなくて困ったり、あるいは過剰な在庫がスペースを圧迫したりと、様々な問題が生じかねません。

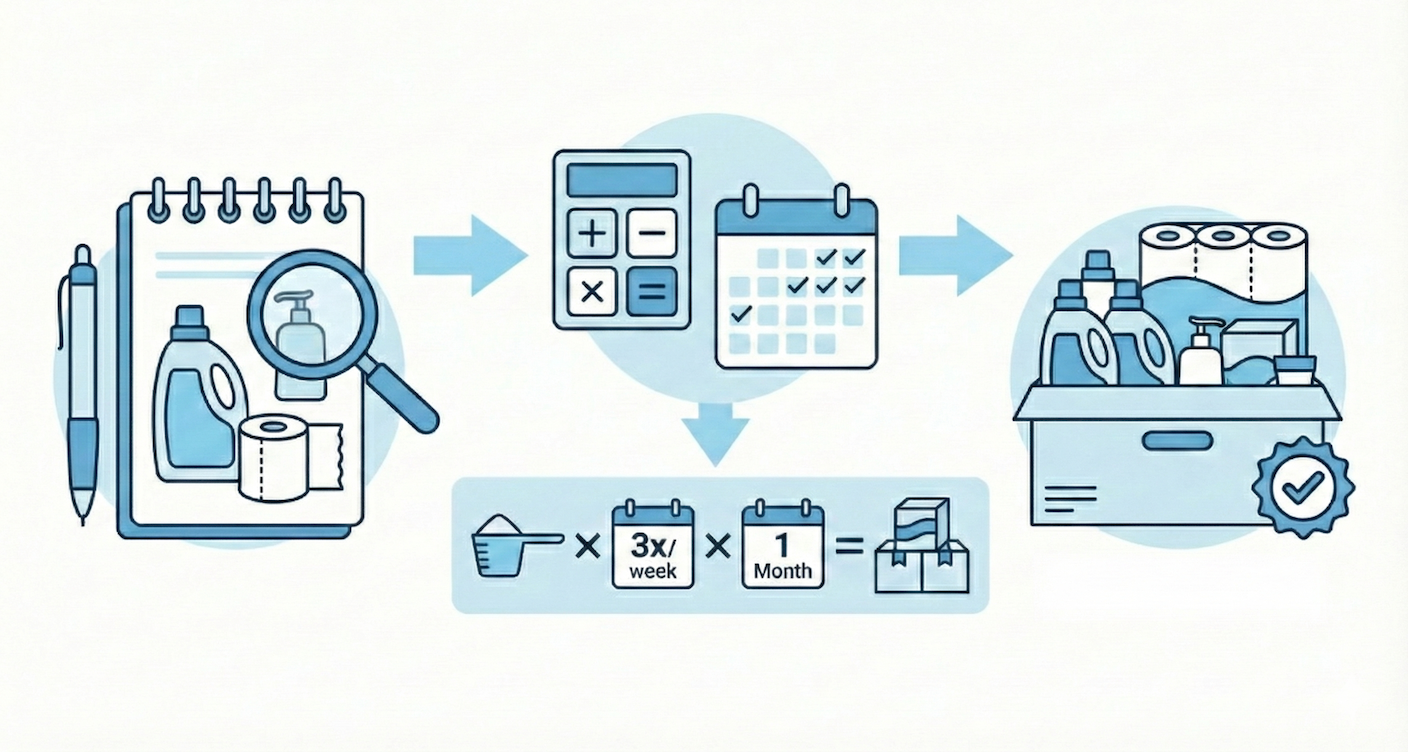

そこで重要になるのが、自分たちの暮らしに本当に必要な日用品の「量」を把握し、計画的に購入・管理していくという視点です。この記事では、「日用品の必要量」を適切に算出し、管理するための具体的な方法を、ステップ・バイ・ステップで詳しく解説していきます。現状把握から必要量の計算、ストックの考え方、購入計画、在庫管理、そして見直しのポイントまで。この記事を読めば、あなたも日用品の無駄をなくし、家計を節約し、そして何よりもQOL(Quality of Life:生活の質)を高めるための、スマートな日用品管理術(QOL向上へのロードマップ!)を身につけることができるはずです!

なぜ把握する?「日用品の必要量」を知るメリットと第一歩【基本理解編】

まず、なぜ日用品の「必要量」をわざわざ把握することが大切なのでしょうか? 面倒に感じるかもしれませんが、この一手間が、実は多くのメリットをもたらし、より快適で無駄のない暮らしの基盤となるのです。

ここでは、日用品管理に関するよくある悩みとその重要性、必要量を把握することで得られる具体的なメリット、そして管理を始めるための第一歩である「日用品のリストアップ」について解説します。

日用品管理の悩みと必要量把握の重要性(QOL向上への道)

買いすぎ・不足の悩みは、必要量把握と計画的管理で解決できる

「特売だからと洗剤を買い込んだら、収納に入りきらなかった」「ティッシュが切れていて、慌ててコンビニに買いに走った」…。これらは、日用品の管理において多くの人が経験する「あるある」な悩みです。

- 買いすぎによる収納スペース圧迫

- ストック過多による使用期限切れ

- 必要な時の在庫切れ、買い忘れ

- 在庫管理の手間、何があるか分からない

- 無駄遣い、衝動買い

- 災害時の備え不足

メリットだらけ!なぜ「必要量」を把握すると良いのか?

食品ロス削減、節約、効率化、在庫管理容易化、安心感向上

日用品の必要量をきちんと把握し、それに基づいて計画的な購入・管理を行うことには、多くの具体的なメリットがあります。

- 日用品ロス(使用期限切れ等)削減

- 食費・日用品費の節約(無駄遣い防止)

- 買い物・在庫管理の効率化(時短)

- 冷蔵庫・収納スペースの整理整頓

- 在庫切れ不安からの解放(精神的安定)

- 計画的な生活による自己管理能力向上

実践!「日用品の必要量」を算出する7ステップと計画的な管理術【算出・管理編】

家にある日用品をリストアップできたら、次はいよいよ、それぞれのアイテムについて「どのくらいの量が必要なのか」を具体的に算出していくステップです。この計算を通じて、買いすぎや不足を防ぐための具体的な目安が見えてきます。

ここでは、リストアップした日用品の使用頻度と消費量を把握し、それに基づいて必要量を計算し、さらに適切なストック量を考慮し、最終的に購入計画を立て、在庫を管理し、定期的に見直すというステップを解説します。

ステップ①:まずは家中の日用品をリストアップしよう!

カテゴリー別に、使用・ストックしている全日用品を書き出す

日用品の必要量を把握するための最初の具体的なステップは、「現在、自宅で使っている、あるいはストックしている日用品を全てリストアップする」ことです。

- 洗面・バス用品:シャンプー、リンス、ボディソープ、洗顔料、歯ブラシ、歯磨き粉など

- 洗濯用品:洗濯洗剤、柔軟剤、漂白剤、洗濯ネットなど

- キッチン用品:食器用洗剤、スポンジ、ラップ、アルミホイル、ゴミ袋、キッチンペーパーなど

- 掃除用品:住居用洗剤、トイレ用洗剤、風呂用洗剤、カビ取り剤、モップシートなど

- トイレ用品:トイレットペーパー、消臭剤、掃除シートなど

- その他:ティッシュ、ウェットティッシュ、マスク、電池、電球、カイロなど

ステップ②:使用頻度と1回あたりの消費量を把握する

各アイテムを「いつ」「どれくらい」使うかを具体的に把握する

日用品のリストアップができたら、次のステップは、リストアップした各アイテムについて、「どれくらいの頻度で使うか(使用頻度)」そして「1回あたりどれくらいの量を使うか(消費量)」を把握することです。

- 把握方法

- 実際に使う際に意識して数える・計る(例:シャンプーのプッシュ数、洗剤の計量スプーンの杯数)。

- 新品を使い始めてからなくなるまでの期間を記録し、そこから逆算する。

- 家族構成員がいる場合は、それぞれの使用状況もヒアリングする。

- 記録例(表形式がおすすめ)

日用品 | 使用頻度 | 1回消費量 | 備考(誰が使うか等) |

シャンプー | 毎日 | 2プッシュ | 自分用 |

洗濯洗剤 | 週3回 | 30g | 家族全員分 |

トイレットペーパー | 毎日 | - | 週1ロール消費 |

最初から完璧な消費量を把握するのは難しいかもしれません。まずは「大体このくらいかな?」という感覚で記録を始める、という方法でも大丈夫です。

ステップ③:期間を設定し「必要量」を具体的に計算する

購入頻度に合わせた期間を設定し、「消費量×頻度×期間」で計算

各日用品の使用頻度と1回あたりの消費量が把握できたら、いよいよ「必要量」を計算します。計算式はシンプルで、「必要量 = (1回あたりの消費量 × 使用頻度) × 期間」となります。

- シャンプー(自分用、毎日2プッシュ使用):2プッシュ/回 × 1回/日 × 30日 = 60プッシュ/月

- 洗濯洗剤(家族全員分、週3回、1回30g使用):30g/回 × 3回/週 × 4週間 = 360g/月

- トイレットペーパー(家族全員分、週に約1ロール消費):1ロール/週 × 4週間 = 4ロール/月

ステップ④:適切なストック量を考慮する(安心とスペースのバランス)

必要量に加え、安心・利便性・災害への備えとして適量ストック

必要量が計算できましたが、常にギリギリの量しか持っていないと、「うっかり切らしてしまった!」という事態になりかねません。

そこで重要になるのが、必要量に加えて、ある程度の「ストック(予備在庫)」を持つという考え方です。

- ストック量の目安(一般的な例)

- 毎日使うもの(例:シャンプー、歯磨き粉):1~2ヶ月分

- 週に数回使うもの(例:特定の洗剤):1ヶ月分

- 月に1回程度使うもの:予備を1~2個

- 考慮すべきポイント

- 収納スペースの広さ

- 家族構成と消費ペース

- 購入頻度(こまめ買いなら少なめ、まとめ買いなら多め)

- 商品の使用期限

- 災害への備えの意識の高さ

「どのくらいストックがあれば安心できるか」

「それを収納するスペースはあるか」

という2つの視点から、各アイテムの適切なストック量を決めましょう。

ステップ⑤:具体的な購入計画を立てる(頻度・場所・方法)

必要量とストック量を基に、購入頻度・場所・方法を決める

ここまでのステップで、各日用品の「必要量」と「適切なストック量」が見えてきました。最後に、これらの情報に基づいて、具体的な「購入計画」を立てます。

日用品 | 必要量/月 | ストック量 | 購入頻度 | 購入場所 | 購入方法 |

シャンプー | 60プッシュ | 1本 | 2ヶ月に1回 | ドラッグストア | まとめ買い |

洗濯洗剤 | 360g | 1袋 | 毎月 | スーパー | 都度買い |

トイレットペーパー | 4ロール | 12ロール | 3ヶ月に1回 | ホームセンター | まとめ買い |

このような計画表を作成するなどして、購入計画を「見える化」すると、実行しやすくなります。

完璧な計画である必要はありません。

ステップ⑥:在庫管理を徹底する(リスト・アプリ活用で「見える化」)

在庫リスト作成と定期的な棚卸しで、現状を常に把握する

購入計画を立て、それに従って日用品を購入したら、次に重要になるのが「在庫管理」の徹底です。

購入した日用品が「今、どれだけ残っているのか」を常に把握しておくことで、計画通りの購入サイクルを維持し、買い忘れや重複購入を防ぐことができます。

- 在庫リストの作成と更新:購入計画表に在庫数を記入する欄を設け、使用したら減らしていく。または、ホワイトボードやノートにリストを作り、見える場所に貼る。

- 定期的な棚卸し(在庫チェック):月に1回など決めた日に、実際の在庫数を確認し、リストを更新する。

- 使用期限の確認:棚卸しの際に、商品の使用期限もチェックし、古いものから使うように収納を工夫する(先入れ先出し)。

- 収納方法の工夫:各アイテムの定位置を決め、ラベリングする。中身が見える透明な容器や、引き出し式の収納ケースなどを活用し、一目で在庫が分かるようにする。

- 在庫管理アプリの活用:スマートフォンで手軽に在庫を管理できるアプリを利用する。バーコード読み取り機能や残量通知機能があるものも便利。

ステップ⑦:定期的な見直しと改善を繰り返す(PDCAサイクル)

ライフスタイルや消費量の変化に合わせ、計画を定期的に見直す

日用品の必要量や購入計画は、一度決めたら永遠にそれが最適とは限りません。家族構成の変化、ライフスタイルの変化、使う商品の変更、あるいは季節変動などによって、必要な量や消費ペースは変わっていきます。

- 見直しのタイミングの目安:季節の変わり目、年度末、家族構成やライフスタイルに大きな変化があった時(例:子供の成長、引っ越しなど)、少なくとも半年に一度や一年に一度。

- チェック項目

- 各アイテムの使用頻度や消費量に変化はないか?

- 新しい商品を取り入れたことによる影響は?

- ストック量は適切か?(多すぎないか、少なすぎないか)

- 購入頻度や購入場所、購入方法は今の生活に合っているか?

- 収納方法に問題はないか?

- 改善アクション:必要量の再計算、購入計画(頻度・場所・方法)の修正、在庫管理方法の変更、収納方法の見直しなど。

計画的な購入と在庫管理で、無駄なく快適なQOL向上生活へ【発展・未来編】

日用品の必要量を算出し、購入計画を立てることは、無駄のない快適な暮らしへの大きな一歩です。しかし、計画倒れになってしまっては意味がありません。計画を実行に移し、それを維持していくための「在庫管理」と「定期的な見直し」、そして状況に応じた「購入方法の使い分け」や「災害への備え」といった視点も重要になります。

ここでは、計画を確実に実行し、継続していくための具体的な方法と、知っておきたい関連情報について解説します。

① 購入方法の賢い使い分け(まとめ買い/都度買い/定期購入の最適バランス)

商品の特性やライフスタイルに合わせ、最適な購入方法を選ぶ

日用品を購入する方法には、主に「まとめ買い」「都度買い」「定期購入」があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、商品の特性(使用頻度、保存期間など)や、ご自身のライフスタイル(収納スペース、買い物頻度など)に合わせて、これらの購入方法を賢く使い分けることが重要です。

- まとめ買いが向いているケース

- 使用頻度が高い(例:トイレットペーパー、ティッシュ)

- 保存期間が長い(例:粉末洗剤、固形石鹸)

- 単価メリットが大きい

- 十分な収納スペースがある

- 都度買いが向いているケース

- 使用頻度が低い

- 保存期間が短い(例:特定の液体洗剤、生ものに近いもの)

- 収納スペースが少ない

- 少量ずつ使いたい、色々な種類を試したい

- 定期購入サービスを検討するケース

- 買い忘れを防ぎたい(例:シャンプー、コンタクトレンズ)

- 定期的に必ず消費する

- 少しでも割引価格で購入したい

- 店舗に買いに行く手間を省きたい

② 災害時の備えも忘れずに!(ローリングストック法という賢い選択)

普段のストック管理に加えて、災害時用の備蓄も意識する

日用品の必要量を考え、ストックを管理する際には、普段の生活のためだけでなく、「災害時の備え」という視点も忘れずに組み込んでおくことが重要です。

- 水:飲料水、生活用水(トイレを流すなど)。1人1日3リットルを目安に最低3日分、推奨1週間分。

- 食料:レトルトご飯、缶詰、カップ麺、乾パン、栄養補助食品、お菓子など、調理不要で食べられるもの。

- 衛生用品:トイレットペーパー、ティッシュペーパー、ウェットティッシュ、生理用品、大人用・子供用おむつ、マスク、手指消毒用アルコール、歯ブラシ、簡易トイレ、ゴミ袋など。

- その他:懐中電灯、電池(各種サイズ)、携帯ラジオ、モバイルバッテリー、カセットコンロ・カセットボンベ、ライター・マッチ、常備薬、ポリ袋、新聞紙、ラップ、アルミホイルなど。

③ 計画的な管理で実現する豊かな暮らし(QOL向上への総括)

日用品の計画的な管理は、QOL向上に繋がる重要な生活習慣

日用品の必要量を把握し、計画的に購入・在庫管理を行うこと。それは、単に「節約」や「整理整頓」といった目に見える効果だけでなく、時間的なゆとり、精神的な安定、そして万が一への備えといった、私たちのQOL(Quality of Life:生活の質)を豊かにするための、非常に重要な生活習慣なのです。

- 無駄遣いがなくなり、家計にゆとりが生まれ、経済的に安定する。

- 買い物や探し物の時間が減り、趣味や家族と過ごす自由な時間が増える。

- ストック切れの不安や、「また買いすぎた…」というストレスから解放される。

- 整理整頓された収納スペースで、家全体がスッキリし快適に過ごせる。

- 計画的に生活を管理できているという自信と満足感が得られる。

- 災害時にも慌てず対応できる安心感がある。

まとめ:日用品の必要量管理で、無駄なく快適なQOL向上生活を!

毎日の生活に欠かせない「日用品」。しかし、その購入や在庫管理に、「なんとなく」で対応してしまい、買いすぎたり、逆に足りなくて困ったり…そんな経験はありませんか? 日用品の「必要量」をきちんと把握し、計画的に管理することは、無駄な出費や食品ロスならぬ「日用品ロス」を減らし、家計と環境に優しく、そして何よりも私たちのQOL(Quality of Life:生活の質)を高めるための、非常に重要な生活スキルです。

この記事では、日用品の必要量を把握することのメリットから始まり、具体的な算出・管理のステップ(リストアップ、使用量把握、計算、ストック考慮、計画、在庫管理、見直し)、さらに購入方法の使い分けや災害時の備えに至るまで、詳しく解説してきました。大切なのは、完璧を目指すのではなく、ご自身のライフスタイルや価値観に合わせて、無理なく続けられる計画と管理方法を見つけることです。

この記事の要点

- 日用品の必要量把握と計画的管理は、無駄削減とQOL向上に不可欠。

- メリットは、ロス削減、節約、効率化、在庫管理容易化、安心感向上など多岐にわたる。

- 実践は、リストアップから定期的な見直しまでのステップで進める。

- 各ステップで現状を正確に把握し、自分に合った方法を見つけることが重要。

- 購入方法は「まとめ買い」「都度買い」「定期購入」を商品の特性やライフスタイルに応じて賢く使い分ける。

- 日常の在庫管理に加えて、ローリングストック法などを活用し、災害時の備えも意識する。

- 計画的な日用品管理が、時間、お金、心のゆとりを生み出し、より快適で質の高い生活を実現する。

日用品の必要量を算出し、計画的に管理する習慣は、一度身につけてしまえば、あなたの暮らしをよりスマートで、より快適で、より安心できるものへと変えてくれます。ぜひ、この記事で紹介した方法を参考に、まずは身近なアイテムから、必要量の把握と管理を始めるてみてください。無駄とストレスのない、快適で豊かな毎日が、きっとあなたを待っています。

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)